Identificación de las características docentes necesarias para formar parejas codocentes eficaces

Cómo citar: Triana-Teherán, E. y Armengol, C. (2025). Identificación de las características docentes necesarias para formar parejas codocentes eficaces. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 27, e07, 1-16. https://doi.org/10.24320/redie.2025.27.e07.6032

Resumen

La docencia compartida es una práctica que poco a poco se ha introducido en las aulas para favorecer modalidades metodológicas más inclusivas, por lo que el objetivo de este estudio fue identificar el perfil y las características que debe reunir un codocente para orientar tanto al profesorado que se inicia en esta metodología como a los equipos directivos que gestionan su organización en los centros educativos. A través de una metodología cualitativa de tipo exploratorio se analiza la experiencia de maestros y equipos directivos de dos escuelas primarias de la provincia de Barcelona, contrastándola con la opinión de dos expertas en docencia compartida; los resultados arrojan diez características que deben considerarse en el momento de utilizar la codocencia. Las conclusiones indican que es conveniente contar con un perfil de profesorado adecuado y establecer parejas compatibles, pues de ello depende (en gran parte) el éxito de la experiencia.

Palabras clave: selección de docentes, relaciones entre pares, codocencia, enseñanza en equipo

I. Introducción

Uno de los desafíos pendientes en el ámbito educativo es establecer mecanismos que fomenten la inclusión y la equidad para niños y jóvenes. En los últimos años se han implementado políticas que brindan una mejor comprensión de los procesos de enseñanza-aprendizaje y atienden las necesidades del alumnado. Ejemplos de ello son los avances en inclusión educativa, que las autoridades educativas han impulsado mediante la legislación, como la Ley Orgánica de Educación de España (2020) y el Decreto de Inclusión del Departamento de Educación de Cataluña (Decreto 150/2017 sobre la atención educativa del alumnado), ambas con el objetivo de proporcionar al profesorado las herramientas y estrategias para atender y promover el desarrollo equitativo del alumnado dentro y fuera del aula.

Lalama (2018) y Segura y Quiroz (2019) sugieren adaptaciones curriculares, el diseño universal de aprendizaje (DUA), profesorado de apoyo, trabajo por proyectos, grupos cooperativos, colaboración docente y docencia compartida como estrategias efectivas para abordar los procesos de inclusión con éxito. Es responsabilidad de los equipos que gestionan las organizaciones impulsar proyectos que integren estas metodologías en la rutina diaria para mejorar la eficiencia de la institución (Gairín, 2020) y, al mismo tiempo, fomentar una cultura colaborativa que promueva la potenciación y desarrollo de comunidades de aprendizaje y prácticas profesionales (Gairín y Rodríguez-Gómez, 2011).

En el ejercicio docente se ofrecen con frecuencia espacios de apoyo que fomentan la cooperación y colaboración, utilizados para resolver dudas y orientar prácticas en el aula (Cook y Friend, 2004; Duran, 2019). Además, debido a las dinámicas de los centros educativos, es común que los docentes trabajen en parejas o equipos para abordar temas relacionados con el funcionamiento del aula, el currículo, la organización y el alumnado (Instituto Nacional de Evaluación Educativa [INEE], 2009; Martínez, 2020).

En esta misma línea, en muchas escuelas e institutos, se encuentra la figura del profesorado de apoyo. Su objetivo es trabajar tanto dentro como fuera del aula con el alumnado que posee necesidades específicas de atención educativa (Abellán-Rubio et al., 2021; Sanahuja et al., 2018). Además de esta figura, también existen otras prácticas inclusivas como los grupos flexibles, la división por niveles, las adaptaciones curriculares, los proyectos singulares, entre otros, que tienen el mismo propósito: brindar apoyo al alumnado que lo necesita de forma individualizada.

Sin embargo, las técnicas mencionadas comparten algunas características, pero difieren de la metodología de la docencia compartida (Cook y Friend, 2004). Por ejemplo, la planificación (programación), el uso de técnicas y la evaluación de las sesiones de clase requieren de parejas docentes estables, con espacios específicos de planificación dentro del horario y momentos de reflexión, para que la práctica de la codocencia tenga una aplicación efectiva y un impacto significativo en el proceso de aprendizaje del alumnado (Triana y Armengol, 2022).

Con el objetivo de comprender la enseñanza compartida y su relación con la caracterización del perfil del profesorado, este artículo se enmarca en la concepción de las definiciones propuestas por Cook y Friend (1995), Hedin et al. (2020) y Villa et al. (2013), que describen la enseñanza compartida como una metodología de intervención en el aula en la que dos o más miembros del profesorado planifican, enseñan y evalúan de manera conjunta a un grupo, en forma simultánea y, preferentemente, dentro de una misma aula.

En relación con el profesorado es importante destacar que, aunque en los centros educativos existen diferentes perfiles docentes, no siempre están dispuestos y preparados para trabajar en colaboración, como pueden ser los proyectos transversales, las reuniones de tutorías entre grupos o en equipos docentes (Krichesky y Murillo, 2018). Además, aunque la formación y la experiencia son consideradas importantes, no son los únicos elementos a tener en cuenta para garantizar que un profesor pueda ejercer la codocencia (Friend y Cook, 2007).

Por otro lado, es de gran utilidad la capacitación específica en codocencia tanto para las parejas codocentes ya conformadas como para las que se inician en la metodología, puesto que permite afianzar la relación de colaboración y fomentar un conocimiento mutuo (Heisler y Thousand, 2021), e incluso este vínculo puede transformar las suposiciones que cada educador tiene sobre la enseñanza y el aprendizaje (Chatzigeorgiadou y Barouta, 2022; McTigue et al., 2022).

Cuando el profesorado se ve obligado por la dirección (o administración) a realizar tareas en conjunto o procesos de innovación en los centros educativos, se puede generar un efecto negativo, pues puede haber un rechazo a la imposición. Por ello, para que se mantengan a largo plazo, estas iniciativas deben surgir de la necesidad y la voluntad propia del profesorado (Palacios et al., 2021).

En la revisión de la literatura se identificó la falta de definiciones claras sobre las características que debe poseer el profesorado codocente. Algunos autores mencionan aptitudes generales como la apertura, la creatividad, el diálogo y el trabajo en equipo (Suárez-Díaz, 2016), mientras que otros argumentan que es necesario tener características adecuadas para el trabajo colaborativo (Rodríguez, 2014; Sebald et al., 2021) o habilidades comunicativas esenciales para una comunicación efectiva (Obando-Castillo, 2016). Además, se considera interesante extrapolar algunas de las cualidades que se asocian con el profesorado innovador, como la necesidad de formación e investigación, la cooperación, la flexibilidad y la inclusividad para el alumnado (Almirall y Huguet, 2017; García, 2002; Krichesky y Murillo, 2018; Ríos, 2009), ya que, aunque la docencia compartida no es aún considerada una innovación educativa en general, los centros que la aplican la consideran una innovación interna de tipo local.

Cabe señalar que las cualidades mencionadas responden a que los autores enmarcan la práctica codocente sólo en parejas o grupos que se hallan en la misma categoría y rango (Conderman y Hedin, 2012; Friend, 2008). Esto significa que sólo se entiende la docencia compartida entre aquellos que tienen una relación de igualdad y de paridad. Esta visión difiere de los planteamientos de Villa et al. (2013) y Huguet (2006), quienes afirman que la docencia compartida puede ser realizada por parejas que no necesariamente sean iguales, como, por ejemplo, un profesor y un voluntario (familiar o persona jubilada), o el personal técnico en educación infantil (TEI), e incluso, dependiendo de la figura (técnica) de docencia compartida utilizada, un miembro avanzado del alumnado. En esta investigación se considera que la propuesta de igualdad entre el profesorado se ajusta claramente a la aplicación del modelo empleado.

El presente artículo muestra una parte del estudio realizado en dos escuelas primarias que han puesto en marcha la docencia compartida, y cuyos equipos directivos manifestaron interés por conocer y ahondar en los aspectos que envuelven esta metodología.

El objetivo general del estudio fue establecer la eficacia de la docencia compartida en los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero aquí se abordan los resultados que conciernen a los objetivos específicos:

- Descubrir los elementos que intervienen, condicionan y dificultan la aplicación de la docencia compartida.

- Identificar las características especialmente relevantes que debería reunir el profesorado codocente para llevar a cabo una docencia compartida de manera efectiva.

II. Método

El estudio se enmarca en el enfoque cualitativo de tipo exploratorio (Hernández et al., 2014), y se propone construir conceptos que no se han abordado suficientemente en la literatura especializada. El profesorado que participó en la experiencia recibió una formación previa de 15 horas, en las que se trabajaron las técnicas, elementos, planificación y evaluación desde la perspectiva de la docencia compartida; luego, durante dos trimestres se trabajó en las aulas con base en los principios de la docencia compartida, de esta forma se creó un escenario propicio para la investigación. Se pidió a las respectivas direcciones de los centros que la pareja docente tuviera, durante el tiempo de experimentación, una hora de planificación previa a las dos sesiones de aplicación en el grupo de clase. Además, de forma complementaria, se solicitó la opinión de las dos expertas en metodología de docencia compartida.

2.1. Muestra

En el estudio participaron dos escuelas primarias de la provincia de Barcelona: Congost de Canovelles (Granollers), en la que se puso en práctica la docencia compartida en dos grupos (Lengua en el grupo de quinto y Matemáticas en sexto, cada grupo con sus respectivos docentes); y Lanaspa-Giralt de Terrassa (Barcelona), en la que se aplicó la docencia compartida en un grupo de sexto en la materia de Medio Social y Cultural. Cada escuela seleccionó al profesorado participante en función de su disponibilidad horaria y su disposición a experimentar con la metodología de docencia compartida.

En cada escuela se realizaron entrevistas al profesorado codocente, al equipo directivo y, adicionalmente, a dos expertas con amplia trayectoria en investigación y aplicación de la metodología de docencia compartida. En total, la investigación contó con 9 informantes.

Con base en las fases de la profesión docente propuesta por Huberman (1990), se seleccionó a codocentes ubicados en la fase de supervivencia y consolidación; por su parte, los equipos directivos se integraron con profesores en la fase de diferenciación e integración y, por último, las dos expertas en docencia compartida se ubicaron en la fase de generatividad, pues realizan contribuciones científicas en el ámbito de la enseñanza. En la Tabla 1 se observan los perfiles de los informantes seleccionados.

| Informantes | Perfil |

|---|---|

| Codocentes | La experiencia docente de las maestras está entre los 5 y 10 años. Algunas con un perfil innovador y otras con disposición para el cambio, lo que facilita la formación, puesta en marcha y seguimiento del modelo por parte de los investigadores. |

| Equipos directivos | El primer equipo directivo está conformado por maestros con experiencia docente y de gestión de centros, y el segundo por maestras con experiencia docente, pero noveles en la gestión y dirección de centros educativos. Ambos equipos tienen disponibilidad y voluntad de formar escuelas más inclusivas e innovadoras, situación que favorece su aceptación a participar en el estudio. |

| Expertas | Las dos expertas entrevistadas abogan por dos de los modelos existentes sobre docencia compartida. Ambas han hecho grandes aportes teóricos y prácticos en este ámbito mediante la publicación de libros y artículos de investigación y difusión. |

A través de la aplicación de la teoría de Huberman (1990) se pudieron identificar las fases de la profesión docente en las que se encontraban los informantes y comprender mejor cómo sus experiencias previas inciden en su participación en el ejercicio de la docencia compartida y, por tanto, en el presente estudio.

2.2 Instrumento

Para la recopilación de la información se diseñaron tres entrevistas semiestructuradas que varían en algunos elementos, pero conservan las tres dimensiones de análisis de la investigación: alumnado, profesorado y gestión del centro educativo. Sin embargo, en la elaboración de este artículo no se revisó la dimensión del alumnado por no ser objeto de análisis en este momento. En la elaboración de las entrevistas se tuvieron en cuenta los elementos considerados importantes para el diseño y aplicación de la docencia compartida.

La entrevista realizada al profesorado codocente y al equipo directivo está compuesta por 18 preguntas dividas en bloques; cada bloque tiene una pregunta general y tres específicas, estas últimas se formulan, a criterio del investigador, en función de la respuesta obtenida del informante. Los ejes temáticos están distribuidos de la siguiente forma: experiencia (1); características del profesorado (3); aspecto organizacional (3); dificultades en el ejercicio de la DC (Docencia Compartida) (3); beneficios de la aplicación de la DC (3); otros agentes educativos (2); inclusión educativa (3). La entrevista de las expertas se compone de 23 preguntas para poder profundizar en el modelo de docencia compartida, así que se adicionan dos nuevos ejes temáticos sobre modelos de codocencia (3) y sobre gestión organizativa (2).

Es importante mencionar que no fue posible realizar una prueba piloto debido a la complejidad de conformar parejas codocentes en los centros educativos, pues se requiere de una previsión anual que incluya la docencia conjunta en el horario lectivo. No obstante, para asegurar la calidad y fiabilidad de la entrevista, se contó con la validación de una docente universitaria experta en investigación educativa. Esta validación se efectuó a través de los criterios de pertinencia y relevancia, con el objetivo de asegurar que las preguntas fueran adecuadas para alcanzar los objetivos del estudio y, por lo tanto, que los datos obtenidos tuvieran mayor validez y confiabilidad.

2.3 Procedimiento

Las entrevistas en profundidad se efectuaron en dos momentos: primero a las expertas en docencia compartida, con la finalidad de recoger información que no se encontró en la revisión teórica del tema; en un segundo momento se entrevistó tanto al profesorado que ha aplicado la docencia compartida como a los equipos directivos de las escuelas facilitadoras. Se procuró conocer el funcionamiento del modelo, así como aspectos más profundos que competen al profesorado —como el aprendizaje entre la pareja docente, las cualidades y aptitudes observadas— y, finalmente, la atención del alumnado desde una visión de educación inclusiva.

Las entrevistas se realizaron entre los cursos 2020/2021 y 2021/2022. Debido a la situación generada por el COVID-19, algunas de ellas se hicieron en línea (7), a través de la plataforma de Google Meet, y el resto de forma presencial. Las entrevistas a las codocentes se realizaron individualmente y las de los equipos directivos de manera grupal. El tiempo de la entrevista osciló entre 25-35 minutos y fueron grabadas en formato de audio y/o video.

Tal como se observa en la Tabla 2, se codificaron los informantes con el fin de identificar las fuentes y las conexiones entre ellos.

| Informantes | Entrevista grupal | Entrevista individual | Código |

|---|---|---|---|

| Codocente 1 | X | CODO_1 | |

| Codocente 2 | X | CODO_2 | |

| Codocente 3 | X | CODO_3 | |

| Codocente 4 | X | CODO_4 | |

| Codocente 5 | X | CODO_5 | |

| Equipo directivo 1 | X | DIR_1 | |

| Equipo directivo 2 | X | DIR_2 | |

| Experta 1 | X | EXP_1 | |

| Experta 2 | X | EXP_2 |

La codificación de la entrevista se realizó en dos etapas: la primera fue realizada por uno de los investigadores, quien también había llevado a cabo la formación del profesorado codocente en su iniciación en la docencia compartida y, por lo tanto, conocía mejor las opiniones de la mayoría de los informantes. La segunda etapa fue realizada por una segunda investigadora, experta en investigación educativa, quien revisó los códigos una segunda vez, aportando nuevas interpretaciones y validando los hallazgos obtenidos.

2.4 Análisis de datos

Los datos recogidos en las entrevistas se codificaron y analizaron con el programa ATLAS.TI (versión 9), utilizando el método de codificación temática (Saldaña, 2021), como se muestra en la Tabla 3.

| Categoría | Códigos encontrados | Unidades de significado |

|---|---|---|

| Perfil codocente | Apertura al cambio | 15 |

| Integración | 2 | |

| Interés por la codocencia | 4 | |

| Empatía | 1 | |

| Flexibilidad | 1 | |

| Generosidad | 3 | |

| Laboriosidad | 1 | |

| Trabajo en equipo | 4 |

Como se puede observar, la Tabla 3 proporciona información concreta sobre los diferentes códigos y categorías que se han encontrado en el análisis de contenido de las entrevistas. Además, se remarca que en la categoría “Apertura al cambio” hay un mayor número de unidades de significado, seguida de “Interés por la codocencia”, “Trabajo en equipo” y “Generosidad”. En el resto de códigos se encontraron pocas unidades de significado. Llama la atención que, aunque los autores consideran la característica “innovación” como elemento clave en la conformación de las parejas codocentes, los informantes de la muestra no lo mencionaron.

2.5 Limitaciones

En cuanto a las limitaciones de la investigación, es importante mencionar los efectos de la pandemia de COVID-19, que mermaron la posibilidad de obtener una muestra mayor para la investigación. Por lo que se recomienda realizar estudios adicionales con una muestra más amplia y diversa que permita validar y ampliar la representatividad de los hallazgos aquí obtenidos.

III. Resultados

Los resultados tienen como objetivo perfilar las características que el profesorado debe tener al implicarse en procesos de docencia compartida. Se insiste en la necesidad de que exista colaboración, empatía y trabajo en equipo entre los codocentes para garantizar un buen desempeño en dicha metodología.

Al describir las características que se presentan a continuación, fruto de los datos recogidos, no se busca establecer un ideal de codocentes. Lo que se pretende es proporcionar un perfil que ayude al profesorado y a los miembros de los equipos directivos a conocer los aspectos significativos que deben considerarse para poder fortalecer y afianzar las debilidades que puedan presentarse.

Empatía

Cuando se ejerce la codocencia es elemental tener empatía para poder entender y comprender a la otra persona.

También ser empática, eso es a nivel más emocional. Pero hay que ser empático, porque tienes que entender cómo se puede sentir la otra persona cuando tú puedes hacer comentario o en el momento de saber intervenir, ¿no? Saber leer, saber leer inferido, saber cómo la otra persona se está sintiendo para tú avanzar, no quedarte más a un lado toda la semana, dejar más espacio. (EQ_DIR_1).

También implica conocer a la pareja, es una ayuda poder percibir su estado de ánimo, pues no siempre tendrá la mejor disposición para trabajar, y en esos momentos es necesario de parte de la otra codocente más apoyo del habitual.

Pues quizá tengo que cambiar alguna cosa o si algún compañero te dice algún comentario, pues que lo aceptes bien, ser receptivo con los comentarios de los demás. Eso por un lado, y por otro una persona empática, porque claro, cuando estás trabajando con alguien tienes que tener esa sensibilidad para notar cómo se siente la otra persona. (CODO_5).

Esta característica tiene un componente emocional y afectivo, en tanto que supone colocarse en la piel de la otra persona para conocer su manera de ver la docencia, y a partir de ella adaptarse y trabajar de manera conjunta.

Yo creo que también empatía un poco con la otra persona porque, depende, pues no sé en mi caso, mi codocente lleva muchos, pero muchos más años dando clase que yo, entonces empatizar con la persona que tienes al lado ¿no?, de que no exigirle, a un nivel que tú a lo mejor llevas más años que la otra persona. (CODO_1).

3.2 Generosidad

Esta es una cualidad que resalta en los resultados, ya que rara vez se menciona en los textos e investigaciones sobre la docencia compartida la importancia de ser generoso. La generosidad en la docencia implica la expresión francesa laissez faire, es decir, permitir que la otra persona haga, renunciando de alguna manera a tu egoísmo y formas de hacer propias.

También generosidad, porque al final tienes que compartir el tiempo y la explicación. Y antes estabas acostumbrado a sólo hablar tú, y ahora tienes que compartir el tiempo con otra persona. (CODO_1).

Una actitud generosa implica permitir que la otra maestra sea como quiera, y tener la capacidad de comprensión y adaptación en el momento preciso.

También aprender a trabajar más en equipo, adaptarte, porque eso quita el miedo, porque por mucho que yo esté abierta a desprivatizar el aula, yo lo digo, pero que tampoco estaba tan acostumbrada, entonces, el abrir, el poder equivocarte, la naturalidad de poder meter la pata delante de otra persona y no sentirte juzgado. (CODO_1).

3.3 Flexibilidad

Es una particularidad que tiene dos aspectos: por un lado, la capacidad del profesorado para adaptarse a las circunstancias, cambios y demandas del entorno educativo con cierta facilidad, lo que se valora como un aspecto fundamental cuando se desempeña la docencia con otra persona; y, por otro lado, aunque esta particularidad no siempre se posee de forma innata, es posible cultivarla y desarrollarla con la práctica en el aula.

Creo que flexibilidad, porque como estás con otra persona, te debes mostrar flexible a lo que puede pensar el otro, porque en algún momento puede pensar diferente a ti y no pasa nada. (CODO_1).

Más que una característica, puede entenderse como una actitud frente a las situaciones que se puedan presentar en el día a día del aula.

Por eso creo que debes tener una buena relación con la persona, tener la misma manera de hacer o ser flexible para adaptarte, puedes llevarte bien con un compañero y para trabajar juntos no tanto. (CODO_3).

Sin embargo, la flexibilidad puede verse afectada por el nivel de experiencia docente. En profesionales más experimentados puede haber resistencias que dificulten la codocencia, mientras que los novatos suelen tener mayor capacidad de adaptación y disposición para aprender de sus colegas.

3.4 Colaboración

La colaboración es una característica que, si bien el profesorado no posee siempre, se debe trabajar y potenciar, porque permite relaciones más dinámicas y proactivas.

Luego también, pues tener ganas de colaborar, de participar, de tener iniciativa, de aprender de los demás, yo creo que básicamente es esto. La actitud que tú tengas. Que tanto esa persona como tú estéis abiertos a escucharos, y aprender del otro. (CODO_2).

Una actitud positiva de colaboración, de curiosidad, ganas de aprender, sobre todo de los otros. (EXP_1).

La colaboración requiere también que se pueda estar a disposición de las necesidades de la otra persona, presto a ayudar cuando sea necesario tanto en la planificación como en las sesiones en el aula.

3.5 Implicación

Esta característica hace referencia al nivel de identificación que un profesional de la docencia tiene con el proyecto educativo de su centro. En este sentido, es una situación que los equipos directivos tienen en cuenta en relación con cualquier proyecto que se desarrolle en la escuela.

Primero tuvimos en cuenta a las profesoras que se habían implicado mucho en la DC y que creían en todo este tema. (EQ_DIR_1).

En esta característica los dos equipos directivos entrevistados tenían claro que el profesorado participante debía tener un compromiso con la escuela y, por lo tanto, se consideraba adecuado para formar parte de una pareja de codocentes.

En el profesorado, la implicación y la responsabilidad de [tener claro] que si vas a un refuerzo solo sabes que no es tu grupo, pero en la DC es la responsabilidad, el buscar encargarse de cada situación, creo que con la DC se crea una base más que no es simplemente ir a reforzar, a dar una ayuda, sino que tu estás dentro de la planificación, de la evaluación, como el tutor. (EQ_DIR_1).

Está muy claro, primero una persona que esté predispuesta, que tenga implicación por el proyecto educativo de centro, que sea abierta de mente. (EQ_DIR_2).

3.6 Apertura al cambio

Esta condición también responde a un aspecto personal que implica ver y escuchar a la otra persona. Es importante ser capaz de compartir la experiencia con el codocente, de crecer juntos y tener la capacidad de aceptar correcciones. Esta característica no siempre está presente desde el principio, pero con el tiempo se puede potenciar.

Eso quiere decir, abierta a aceptar críticas, a aceptar nuevas ideas, una cualidad muy importante es el compartir y ser generoso como los demás. Es decir, yo todo lo que sé lo comparto, esa sabiduría que se ha adquirido por la experiencia o por cualquier otra cosa, y estoy dispuesta a compartirlo, que no pasa nada, que no por compartirlo voy a dejar de ser valioso. (EXP_1).

Yo creo que lo primero de todo es estar abierta a aprender de los demás. Estar abierta a un cambio en tu manera de hacer, porque si no estás abierta a esto, poca docencia compartida puedes tener. (CODO_2).

La comunicación es un elemento esencial de la docencia compartida. Una persona abierta debe tener la facultad de poder expresar sus pensamientos y desacuerdos en la pareja sin temor a ser juzgada o rechazada, ya que la opinión entre ambas personas cuenta. No obstante, la fase docente en la que se encuentre cada uno puede ser clave para que esta capacidad pueda desarrollarse plenamente, ya que la experiencia facilita o, en algunos casos, dificulta la disposición y la apertura a nuevas ideas.

Es posible que el profesorado novato, por su falta de experiencia, tenga una mayor capacidad para trabajar de forma colaborativa y aprender de sus colegas. En cambio, en el profesorado con más experiencia es probable que haya cierta resistencia o rechazo a la colaboración y construcción conjunta de la enseñanza, debido a posibles temores al cambio, a estar expuestos y a la posibilidad de que sus métodos de enseñanza sean cuestionados.

3.7 Responsabilidad

Aunque esta es una característica que deberían tener todos los trabajadores, no siempre es así. Cuando se es responsable a nivel individual, se asume la responsabilidad tanto en los beneficios como en las complicaciones, pero cuando se trata de dos personas, cuyo desempeño tiene repercusiones directas en el trabajo diario, la situación se complica. Por este motivo, es necesario que exista responsabilidad en la pareja codocente, ya que su ausencia puede afectar directamente la relación y el ejercicio de ambos en el trabajo.

Es fundamental la predisposición para trabajar en equipo, la corresponsabilidad y la planificación conjunta, ya que cuando uno no asume su responsabilidad se resiente todo el proceso (EQ_DIR_2).

3.8 Trabajo en equipo

El trabajo en equipo debe ser entendido como una aptitud, es decir, como la capacidad que posee el profesorado para establecer objetivos y alcanzar metas en común mediante el trabajo conjunto de la pareja codocente.

Que sepa trabajar, y bueno, que quiera trabajar en equipo. Que tenga buena comunicación con el compañero porque puede ser muy buen amigo, pero luego no comunicarse. Que entre los dos lleguen a acuerdos. Y trabajo en equipo, comunicación y cohesión. (CODO_4).

Vale, yo creo, que sepa trabajar en grupo, predisposición por el tipo de metodología. Y también yo creo que esté abierto a nuevas formas de trabajar, que no sea sólo estar yo, o por allí de refuerzo. (EXP_1).

En ambas opiniones se enfatiza la importancia de la capacidad de trabajar en equipo y la comunicación efectiva entre los docentes, es decir, la capacidad de ambos para intercambiar ideas, información y retroalimentación de manera clara, concisa y oportuna. Esto implica que ambos docentes deben tener la facultad de escuchar activamente, y estar dispuestos a dar y recibir una retroalimentación constructiva.

También se menciona la necesidad de llegar a acuerdos y estar abiertos a nuevas formas de trabajo y metodologías. Estos aspectos son esenciales en una pareja codocente, pues ayuda a lograr una colaboración más sólida y a incrementar el impacto en el aprendizaje del alumnado. Además, es importante subrayar la relevancia de la cohesión y predisposición en la pareja, lo que puede facilitar el trabajo en conjunto y el alcance de los objetivos en común.

3.9 Convicción

Es importante que el profesorado no sólo crea que la docencia compartida funciona, sino que estén dispuestos y tengan la voluntad de experimentarlo. Trabajar sin la convicción de que la metodología es efectiva puede resultar agotador, ya que el docente estaría cumpliendo con sus funciones laborales, pero no aprovechando todo su potencial.

Sí, porque si no se lo creen, o no lo tienen claro, no tiene sentido hacerlo porque no se consiguen los objetivos. (EQ_DIR _1).

Es primordial primero hacerlo con profesorado que cree en ello, para que el resto del profesorado se lo crean y luego se impliquen. (EQ_DIR _1).

Aquí se expresa la importancia de la convicción y creencia en la metodología de docencia compartida para que funcione efectivamente. Ambas opiniones enfatizan la importancia de la confianza y aceptación de la metodología de docencia compartida para su éxito.

3.10 Predisposición

La predisposición puede tener dos vías, puede ser negativa (y convertirse en una resistencia) o positiva (y que en conexión con la anterior característica facilite el camino de la codocencia).

La predisposición de decir: Bueno, a ver, lo que voy a aprender también está bien. Cuando salga de aquí y vaya a otro colegio, si tengo un refuerzo en el aula le haría que participe para participar los dos por igual, no dejarlo arrinconado. (CODO_4).

El interés del profesorado por la codocencia es un factor añadido que favorece su buen desarrollo porque genera la capacidad de querer aprender de la otra persona.

Eso quiere decir que ésta tiene predisposición para escuchar, para compartir, para querer trabajar por los demás, es decir, que no es una persona individualista que tienen sus ideas y sus ideas son las únicas que valen, sino que están abiertos a escuchar, que… bueno, que tiene esa capacidad de autocrítica. (CODO_5).

Como se puede observar, la CODO_5 distingue la importancia de las habilidades sociales y de comunicación, así como la flexibilidad y apertura para trabajar en equipo, características claves para cualquier tipo de colaboración en el ámbito laboral y, en especial, para una docencia compartida exitosa.

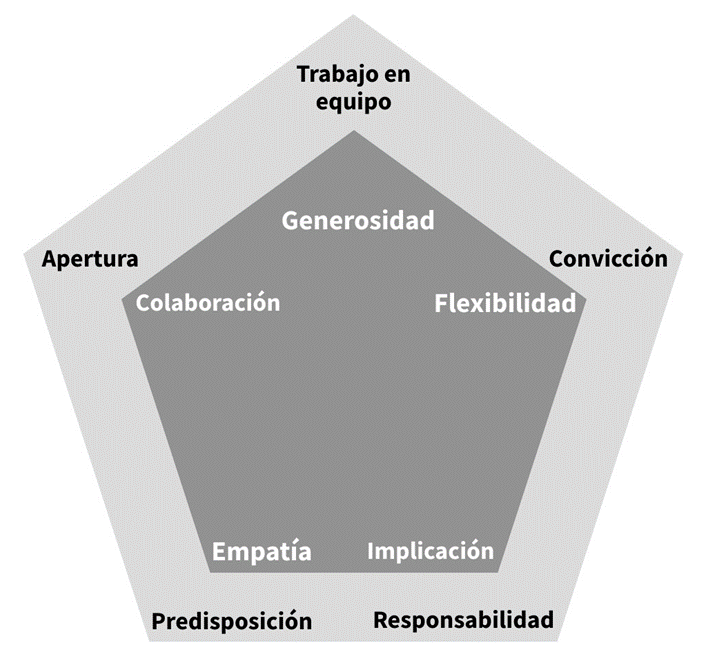

La Figura 1 resume las características encontradas en las entrevistas y ofrece al lector una visualización más clara de la conexión que puede existir entre ellas.

IV. Discusión

Los resultados del estudio evidencian una serie de características que, en su mayoría, son de naturaleza personal y no adquiridas en la formación universitaria o mediante la acumulación de la experiencia docente; sin embargo, es interesante reconocerlas no sólo para tener una idea general, sino porque se pueden tener presentes en los planes de formación permanente de los futuros codocentes, de manera tal que se puedan identificar y afianzar en las personas que conformarán las parejas codocentes.

Gran parte de las cualidades mencionadas en los resultados, como la empatía, generosidad, flexibilidad, colaboración, implicación, apertura, responsabilidad, predisposición, convicción y trabajo en equipo, si bien son características que pueden resultar necesarias para cualquier docente, son especialmente relevantes en lo que compete al codocente. Por ejemplo, la colaboración y el trabajo en equipo, que se derivan de las características del trabajo cooperativo propuestas por Johnson y Johnson (1999), son fundamentales para el ejercicio de la codocencia.

Expertos en docencia compartida, como Hedin y Conderman (2019) y Karten y Murawski (2020), subrayan que los profesionales que participan de forma voluntaria en las parejas codocentes experimentan mayor satisfacción y éxito que quienes lo hacen inducidos u obligados por los equipos directivos, lo que conecta con la predisposición y la convicción encontradas en los resultados de este estudio.

De la misma forma, Nix (2021) habla sobre la apertura que debe tener el codocente para garantizar el éxito de la metodología. También Cook y Friend (1995), Christian-Massey (2018), Huguet (2006), y Rodríguez (2014) sostienen que la flexibilidad, la adaptación, el respeto, la confianza y el compromiso son factores determinantes para lograr un buen desempeño en la docencia compartida. Rodríguez señala aspectos significativos hallados en esta investigación, como son la responsabilidad, la implicación y la convicción.

Es importante señalar que aunque en estudios previos ya mencionados (Cook y Friend, 1995; Rodríguez, 2014) han considerado ciertas cualidades para el profesorado de apoyo/asistente en el aula (es decir, para el profesorado de educación especial que tradicionalmente ha estado realizando esta tarea en el aula), en lo que concierne a este estudio el propósito es diferente, pues se propone que todo codocente debe poseer estas características o al menos tener la disposición de afianzarse en ellas.

En este sentido, Friend (2008) plantea que el profesorado debe apoyar el trabajo de sus colegas, tener buen sentido del humor y estar dispuesto a dejar de lado sus diferencias como prerrequisitos para ejercer la codocencia. Asimismo, la capacidad de ceder el control es considerada la cualidad principal, y se asocia notoriamente con la característica de generosidad encontrada en los resultados de este estudio.

En los resultados se aprecia que la cooperación y la comunicación gozan de gran importancia entre la pareja codocente (Duran, 2019). Como propuesta, este estudio considera interesante la existencia de un espacio dentro del horario lectivo, en el que se propicien y consoliden estas características, acoplándose a los planteamientos de Hedin y Conderman (2019) y Villa et al. (2013), quienes recomiendan la planificación mediante reuniones fijas dentro del horario lectivo entre los codocentes.

En este espacio se pueden planificar y coordinar las sesiones de clase, establecer las competencias a trabajar y determinar la manera de evaluar el progreso del alumnado. Aunque Conderman y Liberty (2018) advierten que este espacio de colaboración es efectivo siempre y cuando exista un compromiso activo y real por parte de la pareja codocente.

En la misma línea, Beninghof (2020) afirma que cada pareja docente debe encontrar su estilo y forma de comunicarse, ya que del comportamiento y cualidades que cada uno posea depende la fluidez e interacción de la comunicación, lo que concuerda con los hallazgos de Kokko et al. (2021), quienes aseguran que la combinación de las habilidades individuales mediante la docencia compartida hace que la colaboración sea más significativa y se generen oportunidades de aprendizaje entre pares.

Asimismo, aunque el profesorado de un centro educativo puede presentar diversidad de perfiles, es importante señalar que el papel del equipo directivo es clave en la selección y preparación de las futuras parejas codocentes (Gairín, 2020; Huguet, 2006; Karten y Murawski, 2020). En este aspecto, una estrategia eficaz podría ser seleccionar al profesorado que demuestre habilidades para trabajar en equipo, cooperar y coordinarse con otros profesionales. Además, se recomienda tener en cuenta las fases de la experiencia docente (Huberman, 1990) que pueden facilitar una conformación más dinámica y activa de las parejas codocentes.

Por último, el conocimiento y comprensión de técnicas en docencia compartida mediante formación es garantía de un ejercicio más efectivo, lo que concuerda con Honigsfeld y Dove (2019), quienes afirman que la formación docente es un instrumento base para una aplicación exitosa de la enseñanza compartida.

V. Conclusiones

El presente estudio ha identificado las características personales y profesionales que debe poseer el profesorado en un modelo de docencia compartida, aportando una visión más amplia sobre el conjunto de habilidades que deben considerarse en la selección del profesorado que participe en la docencia compartida en el aula. Sin embargo, estas características no son exclusivas del profesorado codocente y deberían ser cultivadas por el profesorado en general.

Los resultados muestran que las características identificadas fomentan las relaciones proactivas entre las parejas de docentes. De la misma forma, cuando existe un entendimiento mutuo, se crea un bienestar que va más allá de la enseñanza y el aprendizaje del alumnado, fortaleciendo la correlación y facilitando el aprendizaje entre pares.

Además, se ha observado que las parejas codocentes no son inmunes a las dificultades surgidas en las relaciones humanas. Sin embargo, cuando ambos miembros, con sus diferencias individuales, trabajan de forma colaborativa es más fácil superar las dificultades con el apoyo y acompañamiento de los equipos directivos, factor clave para el éxito.

Por último, las características que se proponen pretenden ser una guía para el profesorado y los equipos directivos en la selección de perfiles profesionales adecuados para el desarrollo de la docencia compartida con mayores logros. Además, se debe tener presente que es fundamental que la formación de parejas codocentes sea voluntaria y exista compatibilidad, pues eso asegura un impacto positivo tanto en el alumnado como en el profesorado participante.

Contribución de autoría

Edwin Triana-Teherán: conceptualización (70%), metodología (70%), análisis formal, redacción del borrador original, redacción y edición (30%).

Carme Armengol Asparó: conceptualización (30%), metodología (30%), redacción y edición (70%).

Declaración de no conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

Fuente de financiamiento

La investigación no ha contado con financiamiento.

Referencias

Abellán-Rubio, J., Arnaiz-Sánchez, P. y Alcaraz-García, S. (2021). El profesorado de apoyo y las barreras que interfieren en la creación de apoyos educativos inclusivos. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 24(3), 237-249. https://doi.org/10.6018/reifop.486901

Almirall, R. y Huguet, T. (2017). Nou decret, noves perspectives per a l’educació inclusiva: Entrevista amb la subdirectora general d’Ordenació i atenció a la diversitat de la Generalitat de Catalunya, Sra. Mercè Esteve [Nuevo decreto, nuevas perspectivas para la educación inclusiva: Entrevista a la subdirectora general de Ordenación y atención a la diversidad de la Generalidad de Cataluña, Sra. Mercè Esteve]. Àmbits de Psicopedagogia i Orientació, (47), 6-13. https://raco.cat/index.php/AmbitsAAF/article/view/366981

Beninghof, A. M. (2020). Co-teaching that works: Structures and strategies for maximizing student learning. Jossey-Bass.

Chatzigeorgiadou, S. y Barouta, A. (2022). General and special early childhood educators’ attitudes towards co-teaching as a means for inclusive practice. Early Childhood Education Journal, 50, 1407–1416. https://doi.org/10.1007/s10643-021-01269-z

Christian-Massey, R. (2018). Co-teaching: The professional behind the M.A.S.K. TMS’ guide to managing accepting strengthening keystones. Teacher Mod Squad.

Conderman, G. y Hedin, L. (2012). Purposeful assessment practices for co-teachers. Teaching Exceptional Children, 44(4), 18-27. https://doi.org/10.1177/004005991204400402

Conderman, G. y Liberty, L. (2018). Establishing parity in middle and secondary co-taught classrooms. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 91(6), 222-228. https://doi.org/10.1080/00098655.2018.1524358

Cook, L. y Friend, M. (1995). Co-teaching: Guidelines for creating effective practices. Focus on Exceptional Children, 28(3), 1-16. https://doi.org/10.17161/fec.v28i3.6852

Cook, L. (2004, April 29). Co-teaching: Principles, practices and pragmatics. Reunión trimestral del Encuentro de Educación Especial del Departamento de Educación Pública de Nuevo México, Albuquerque, NM. https://eric.ed.gov/?id=ED486454

Decreto 150/2017, de 17 de octubre, de la atención educativa al alumnado en el marco de un sistema educativo inclusivo. Diario oficial de la Generalitat de Catalunya, núm, 7477, de 19 de octubre de 2017. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=799722ytype=01ylanguage=es_ES

Duran, D. (2019). Aprenentatge docent entre iguals: mestres i escoles que aprenen uns dels altres [Aprendizaje docente entre iguales: maestros y escuelas que aprenden unos de otros]. Àmbits de Psicopedagogia i Orientació, 50, 47-58. https://doi.org/10.32093/ambits.v0i50.1219

Friend, M. (2008). Co-teach! A handbook for creating and sustaining effective classroom partnerships in inclusive schools. Marilyn Friend.

Friend, M. y Cook, L. (2007). Coteaching. Educational Leadership, 64(5), 48-52.

Gairín, J. (2020). La organización y gestión de centros educativos, ¿Una apuesta pendiente? Avances en Supervisión Educativa, (33), 1-21. https://doi.org/10.23824/ase.v0i33.682

Gairín, J. y Rodríguez-Gómez, D. (2011). Cambio y mejora en las organizaciones educativas. Educar, 47(1),31-50. https://raco.cat/index.php/Educar/article/view/244621

García, M. S. (2002). El profesorado y su práctica docente: la complejidad de los procesos de cambio. Investigación en la Escuela, (47), 83-93. https://idus.us.es/handle/11441/51331

Hedin, L. R., Conderman, G., Gerzel-Short, L. y Liberty, L. (2020). Specially designed instruction in middle and high school co-taught classrooms. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 93(6), 298-305. https://doi.org/10.1080/00098655.2020.1812492

Hedin, L. y Conderman, G. (2019). Pairing teachers for effective co-teaching teams. Kappa Delta Pi Record, 55(4), 169-173. https://doi.org/10.1080/00228958.2019.1659063

Heisler, L. A. y Thousand, J. S. (2021). A guide to co-teaching for the SLP: A tutorial. Communication Disorders Quarterly, 42(2), 122-127. https://doi.org/10.1177/1525740119886310

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación (6a. ed.). McGraw-Hill.

Honigsfeld, A. y Dove, M. G. (2019). Preparing teachers for co-teaching and collaboration, en L. C. de Oliveira (Ed.), The handbook of TESOL in K-12 (pp. 405-421). John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9781119421702.ch26

Huberman, M. (1990). Las fases de la profesión docente. Ensayo de descripción y previsión. Qurriculum: Revista de Teoría, Investigación y Práctica Educativa, (2),139-159. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3607962

Huguet, T. (2006). Aprender juntos en el aula. Una propuesta inclusiva. Graó.

Instituto Nacional de Evaluación Educativa. (2009). P5. Trabajo en equipo de los profesores en educación primaria. MECD, Instituto de evaluación. Sistema estatal de indicadores de la educación. https://www.educacionyfp.gob.es/inee/dam/jcr:dbeb91e3-448b-47ad-9720-fd20b3446231/2009p51.pdf

Johnson, D. W. y Johnson, R. T. (1999). Making cooperative learning work. Theory into Practice, 38(2), 67-73. https://doi.org/10.1080/00405849909543834

Karten, T. J. y Murawski, W. W. (2020). Co-teaching do's, don'ts, and do betters. Association for Supervision & Curriculum Development.

Kokko, M., Takala, M. y Pihlaja, P. (2021). Finnish teachers’views on co‐teaching. British journal of special education, 48(1), 112-132. https://doi.org/10.1111/1467-8578.12348

Krichesky, G. J. y Murillo F. J. (2018). La colaboración docente como factor de aprendizaje y promotor de mejora. Un estudio de casos. Educación XXI, 21(1), 135-156. https://doi.org/10.5944/educxx1.20181

Lalama, A. del R. (2018). Inclusión educativa: ¿Quimera o realidad? Revista Conrado, 14(62), 134-138. https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/695

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. Boletín Oficial del Estado, 340, de 30 de diciembre de 2020, 122868-122953. https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17264.pdf

Martínez, E. F. (2020). Colaboración docente dentro del aula: modelos, barreras y beneficios. En M. Fernández-Enguita (Coord.), La organización escolar. Repensando la caja negra para poder salir de ella (pp. 83-93). ANELE-REDE. https://anele.org/pdf/libros/Libro-organizacion_escolar.pdf#page=49

McTigue, E. M., Gourvennec, A. F. y Solheim, O. J. (2022). Key question for literacy co‐teachers: What possibilities do we have together? The Reading Teacher, 76(2), 176-190. https://doi.org/10.1002/trtr.2121

Nix, J. M. L. (2021). Co-teachers’ perceptions of collaborative EFL teaching: A case study in Taiwan. Asia Pacific Education Review, 22, 595-608. https://doi.org/10.1007/s12564-021-09684-y

Obando-Castillo, G. (2016). Aproximación al principio de colaboración como clave para la práctica de la codocencia. Educationis Momentum, 2(1), 93-107. https://doi.org/10.36901/em.v2i1.80

Palacios, M. L., Toribio, A. y Deroncele, A. (2021). Innovación educativa en el desarrollo de aprendizajes relevantes: una revisión sistemática de literatura. Revista Universidad y Sociedad, 13(5), 134-145. https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2219

Ríos, D. (2009). Características personales y profesionales de profesores innovadores. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, 39(1-2), 153-169. https://rlee.ibero.mx/index.php/rlee/article/view/428

Rodríguez, F. (2014). La co-enseñanza, una estrategia para el mejoramiento educativo y la inclusión. Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva, 8(2), 219-233. https://educrea.cl/wp-content/uploads/2017/08/DOC1-co_ensenanza.pdf

Saldaña, J. (2021). The coding manual for qualitative researchers. (4a. ed.). Sage.

Sanahuja, J. M., Mas, O. y Olmos, P. (2018). El rol del profesorado de apoyo en el aula regular de un instituto de educación secundaria. Revista Complutense de Educación, 29(4), 1041–1057. https://doi.org/10.5209/RCED.54608

Sebald, A., Myers, A., Frederiksen, H. y Pike, E. (2021). Collaborative co-teaching during student teaching pilot project: What difference does context make? Journal of Education, 203(1), 18-31. https://doi.org/10.1177/00220574211016403

Segura, C. M. A. y Quiroz, A. M. (2019). Desde el diseño universal para el aprendizaje: el estudiantado al aprender se evalúa y al evaluarle aprende. Revista Educación, 43(1), 734-754. https://archivo.revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion/article/view/28449/36695

Suárez-Díaz, G. (2016). Co-enseñanza: concepciones y prácticas en profesores de una Facultad de Educación en Perú. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 18(1), 166-182. https://redie.uabc.mx/redie/article/view/786

Triana, E. J. y Armengol, C. (2022). Beneficis de la docència compartida des de la perspectiva de l’alumnat d’Educació Primària [Beneficios de la docencia compartida desde la perspectiva del alumnado de Educación Primaria. Àmbits de Psicopedagogia i Orientació, (56), 16-29. https://doi.org/10.32093/ambits.vi56.5037

Villa, R. A., Thousand, J. S. y Nevin, A. I. (2013). A guide to co-teaching: New lessons and strategies to facilitate student learning. Corwin Press.