Representaciones sociales sobre la identidad docente en Educación Especial en Chile

Cómo citar: Valdenegro-Fuentes, L. (2025). Representaciones sociales sobre la identidad docente en Educación Especial en Chile. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 27, e08, 1-19. https://doi.org/10.24320/redie.2025.27.e08.6096

Resumen

El objetivo de esta investigación fue analizar las representaciones sociales sobre la identidad docente en futuros profesores de Educación Especial en Chile, atendiendo las implicancias en la construcción de su rol y los desafíos de la formación inicial docente. Se utilizó un enfoque comprensivo-interpretativo, con un método biográfico, en una muestra de 19 estudiantes de formación inicial en Educación Especial de cinco universidades chilenas. La información se recogió a través de entrevistas biográficas examinadas con el método de Teoría Fundamentada. Los resultados indican que las representaciones sociales en torno a la identidad docente se basan en la asociación de la imagen del profesorado con sus características y roles, y que la construcción de éstas es un proceso que inicia en la etapa escolar —en el cual la formación inicial docente actúa como moduladora—. Estos resultados brindan información relevante para comprender cómo se construye la identidad docente y permiten crear estrategias para desarrollarla durante la formación inicial del profesorado.

Palabras clave: identidad, representaciones sociales, docente especializado, educación especial

I. Introducción

La identidad docente se define como la entidad que integra tanto la identidad profesional como la laboral desde la perspectiva del trabajo a partir del cual cada profesor adquiere conocimientos, elabora creencias sobre su trabajo y adopta rasgos propios de su profesión (Cantón y Tardif, 2018).

Mientras que “la sociedad formula representaciones de dicho trabajo docente, valorándolo diferente de otros profesionales” (Cantón y Tardif, 2018, p. 78), la identidad profesional se refiere a la forma en que una persona se identifica y define con su trabajo o carrera, y está conformada por el conjunto de características, habilidades, valores, intereses y objetivos que definen la manera en que la persona se ve a sí misma y cómo se relaciona con los demás en el contexto laboral. Tener una identidad profesional bien definida puede ser beneficioso para el desarrollo de una carrera exitosa y satisfactoria, puesto que permite alinear los objetivos personales y profesionales, y tomar decisiones que permitan su cumplimiento a largo plazo (Cavazos et al., 2020).

Desde la perspectiva de la Teoría del ciclo vital (Lifespan perspective) (Super, 1980), la identidad profesional se desarrolla a lo largo del tiempo mediante una combinación de factores personales y ambientales. Su conformación estaría determinada por las experiencias, valores y aspiraciones de cada individuo, así como por los factores sociales y culturales del contexto en que se desenvuelve (Tomlinson y Jackson, 2021).

La identidad laboral, por otro lado, se refiere a la manera en que un individuo se percibe a sí mismo en relación con su trabajo y el rol que juega en su lugar de trabajo. Esto incluye las actitudes, creencias y valores que asume en relación con su labor y su carrera, así como el propósito y significado que asume al desarrollarlos (Brown y Lent, 2019). Según Tejada-Fernández (2018), la identidad laboral corresponde a la perspectiva que los propios trabajadores otorgan a su trabajo, lo que se relaciona con su desempeño en una determinada actividad laboral. Esta perspectiva se ve influenciada por los cambios en el ámbito laboral y las experiencias en torno al trabajo. En el caso del profesorado, se considera que la trayectoria laboral y la especificidad de la profesión influyen en la conformación de una identidad particular: la identidad docente.

Chen (2019) y Day (2018) han explorado los factores que constituyen (e influyen en) la identidad docente, como las creencias, emociones y actitudes. Las creencias se vinculan con la forma en que los profesores conciben su trabajo y las relaciones que establecen a partir de su ejercicio profesional, lo que incluye el sentimiento de eficacia sobre el logro de sus objetivos profesionales (Granziera y Perera, 2019). Las emociones aportan un elemento valorativo-afectivo (positivo o negativo) a la realización de sus funciones, este componente estaría ligado al valor que se le atribuye a la carrera escogida (Day, 2018). Por último, las actitudes se orientan hacia componentes cognitivos y afectivos, los que se ven reflejados en la manera en que se afrontan las demandas del trabajo, las que incluyen las responsabilidades políticas y sociales del trabajo docente (Alliaud, 2018; Ruohotie-Lyhty et al., 2021).

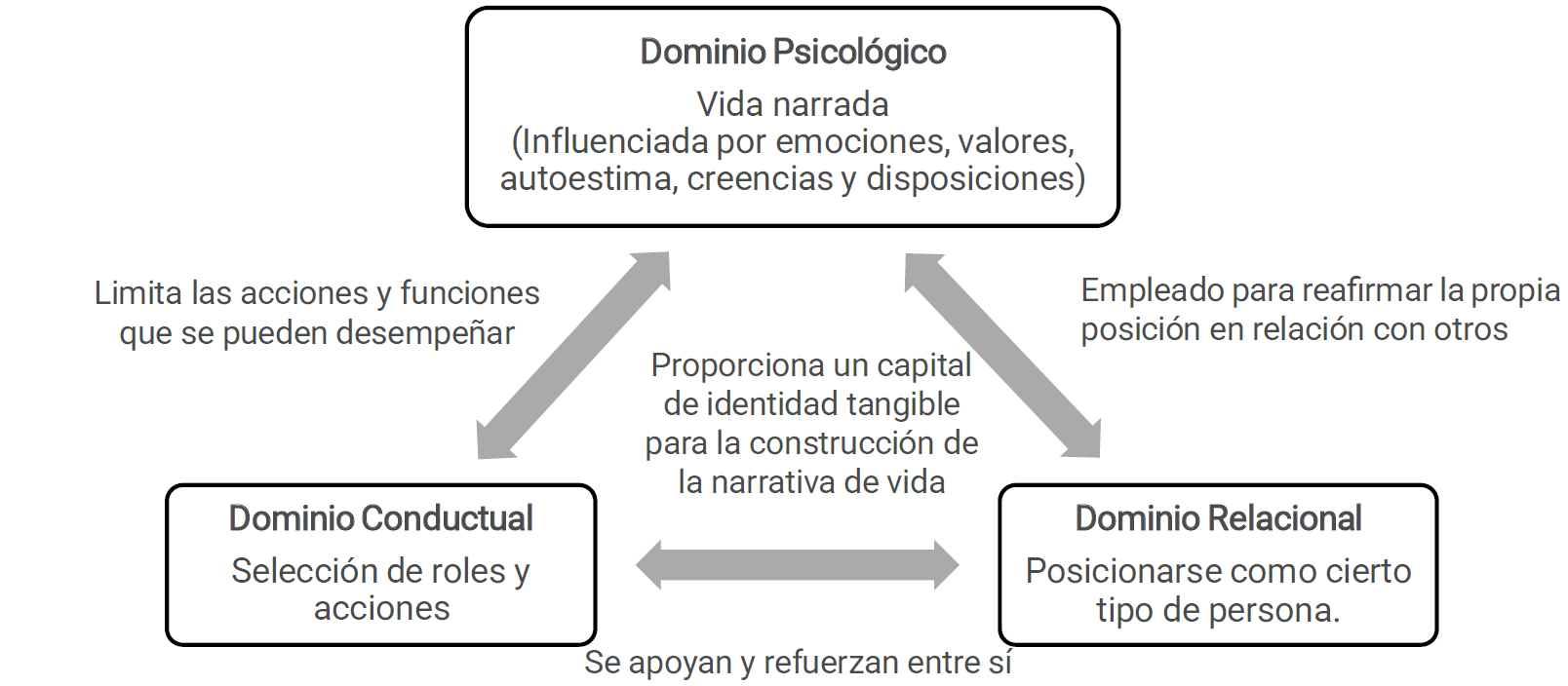

En esta investigación adoptamos la perspectiva del Modelo Triángulo de Identidad, propuesto por Dugas (2021), desde el cual se entiende la identidad docente como un proceso de interacción entre tres dominios: el psicológico, el conductual y el relacional (ver Figura 1). El dominio psicológico está dirigido a la historia de vida narrada por el futuro profesorado; el dominio conductual está orientado a los roles y acciones vinculados con el ejercicio de la profesión y, el dominio relacional se orienta a la postura que se adopta en relación con los otros y la percepción que tienen los otros sobre uno, lo que es ser reconocido como un profesor (Dugas, 2021).

Este modelo se sustenta en el creciente consenso en la literatura que señala que la identidad docente tiene como principal función integrar las experiencias de vida para otorgarles un sentido de coherencia y unidad, lo que se ve reflejado en una narrativa que sirve de sustento a la identidad docente (Dugas, 2021).

Por su parte, Rostami et al. (2021) señalan que la identidad docente es un aspecto importante en la comprensión del desarrollo profesional del profesorado, y otras investigaciones (Dugas, 2021; Suarez y McGrath, 2022) han considerado la identidad profesional docente como un factor clave para entender la motivación, la autoeficacia, la autoimagen, la efectividad y la posibilidad de retención del profesorado.

Comprender el rol que tiene la identidad docente en las experiencias profesionales del profesorado es importante y pertinente, sobre todo en tiempos donde la atracción hacia la profesión y la retención del profesorado se han vuelto ejes centrales en las políticas públicas de algunos países (Alexander et al., 2020; Unesco, 2016). En Chile se ha reportado una disminución en la matrícula de estudiantes de Pedagogía (entre -10.4% y -13.8%), y de manera notoria en carreras relacionadas con el área científica, como Biología, Química y Física. La carrera de Pedagogía en Educación Especial no ha quedado exenta de este fenómeno, la estadística indica un -7.5% en la matrícula de estudiantes de esta área en Chile (Consejo Nacional de Educación, 2022).

En cuanto al abandono docente, se ha estimado que en promedio 8200 profesores dejan el aula cada año (4.1%). Estos datos, en conjunto, revelan que existe un déficit proyectado de 26 273 docentes para el año 2025 (Elige Educar, 2021). Si bien la estadística oficial sobre abandono de la profesión no considera la Educación Especial, los datos hacen suponer que en esta área existirá una escasez de profesores similar a la reportada en otras especialidades (Elige Educar, 2021). La carencia de profesores de Educación Especial afectaría gravemente los servicios educativos que se brindan a niños y jóvenes con necesidades educativas especiales debido a la falta de profesores formados para diseñar y aplicar de manera eficaz los programas de atención individualizada (Scott et al., 2021).

A pesar de la evidencia existente sobre las características del profesorado de Educación Especial, las demandas de su profesión, las altas tasas de abandono profesional y la importancia que ha demostrado tener la identidad docente para hacer frente a este escenario, la construcción de la identidad docente durante la formación inicial del profesorado de Educación Especial continúa siendo un constructo poco explorado (Alnahdi y Schwab, 2021; Billingsley et al., 2020).

La pregunta que este estudio busca responder es: ¿cuáles son las representaciones sociales relativas a la identidad docente de los futuros profesores de Educación Especial? Moscovici (1979) define las representaciones sociales (RS) como un corpus organizado de conocimientos gracias al cual es posible entender la realidad física y social. Constituyen sistemas de referencia que dan coherencia al mundo, permitiendo a las personas explicar e interpretar las relaciones y hechos provenientes de la realidad, otorgando sentido y significado al referente que es representado (Jodelet, 1986). Estas modalidades de conocimiento tendrían como función la modelar los comportamientos y la comunicación entre los individuos, ordenando cognitiva y afectivamente sus experiencias (Jodelet, 1986; Moscovici, 1979).

Las RS son significados construidos de manera compartida a partir de las interacciones sociales; son conocimientos prácticos, socialmente elaborados, que se adquieren a través de la experiencia, la comunicación y la educación, y permiten elaborar un modelo de pensamiento sobre el mundo que capacita a cada individuo para integrarse en sociedad, por lo que constituyen sistemas complejos en cuya construcción y transmisión el lenguaje adquiere un rol preponderante (Gutiérrez-Vidrio, 2023; Jodelet, 2019). A través del lenguaje las personas construyen un discurso que da cuenta de los procesos subjetivos que subyacen a las representaciones, lo que les permite simbolizar los actos y significados que son una propiedad compartida entre los miembros de un determinado grupo social (Enríquez, 2016; Rateau y Lo Mónaco, 2013).

En el caso de los futuros profesores, las RS sobre la docencia constituyen una teoría que se desarrolla en el contexto de su formación inicial docente y en los espacios en los que ensaya su futuro rol, teniendo como marco de referencia información, actitudes, imágenes, nociones y creencias que influyen en los significados atribuidos a su identidad como profesores (Peña et al., 2019; Vecina-Merchante y San Román-Gago, 2021).

Según Gutiérrez-Vidrio (2023), la propuesta teórica de las RS en educación permite capturar la visión del mundo que los integrantes de la comunidad educativa comparten y utilizan como marco de referencia para actuar y posicionarse ante la sociedad. En el ámbito del profesorado, diversas investigaciones (Magaña, 2015; Paulino, 2012; Vecina-Merchante y San Román-Gago, 2021) han vinculado las RS con la identidad profesional docente, definiéndola como “un objeto privilegiado para comprender la construcción subjetiva de la realidad social en la medida en que la relación con el mundo se elabora a través de las diversas pertenencias del individuo” (Magaña, 2015, p. 146).

Conocer las RS de los futuros profesores de Educación Especial sobre la identidad docente ayudaría a entender cómo desarrollan su identidad profesional durante la formación inicial, cómo comprenden su rol profesional y cómo se proyectan en la profesión, entendiendo que la forma en que conciban su identidad influirá en su desempeño, compromiso e intención de permanecer en la profesión (Chen et al., 2020).

Esta información sería de utilidad para generar estrategias para el desarrollo de la identidad docente durante la formación del profesorado y proporcionaría insumos para que los responsables del desarrollo de políticas docentes generen mecanismos de apoyo al profesorado que les permitan enfrentar las demandas de su profesión de manera exitosa (Rushton y Reiss, 2020).

II. Método

En el estudio se utilizó el modelo sociogenético de las RS (Moscovici, 1979). Se adoptó la perspectiva de Jodelet (1986) para realizar un análisis descriptivo, a partir de este modelo se conciben las RS como sistemas de significación que reflejan la relación de los individuos y grupos sociales con su entorno (Rateau y Lo Mónaco, 2013). La elección de este enfoque se fundamenta en la relevancia que atribuye a la comprensión de cómo surgen las representaciones. Según Jodelet (1986), las representaciones se forman “a partir de nuestras experiencias, así como de la información, conocimientos y modelos de pensamiento transmitidos a través de la tradición, la educación y la comunicación social” (p. 473). Se empleó un método biográfico narrativo, definido como una reconstrucción del pasado y las imágenes del futuro orientadas a proveer a la persona un cierto grado de unidad, propósito y sentido (González-Giraldo, 2019; Syaripudin y Apandi, 2022). Este enfoque permitiría adentrarse al mundo de las personas mediante su historia, acciones, circunstancias, relaciones y significados (Rodríguez y Covarrubias-Papahiu, 2021) para identificar sus RS.

Participantes. Se empleó un muestreo por casos críticos, definido como la selección de aquellos casos en los que las experiencias o procesos que se van a estudiar se hacen especialmente claros (Patton, 2002). Participaron 19 estudiantes (89.5% mujeres) de Educación Especial de cinco universidades chilenas (de distintas regiones) que otorgan el grado de Licenciado en Educación y, conjuntamente, el título de Profesor de Educación Especial. Las edades de los participantes oscilan entre los 19 y 32 años, y cursan entre segundo y octavo semestre de formación inicial. La descripción de los participantes se expone en la Tabla 1.

| Participante | Edad | Sexo | Semestre | Región |

|---|---|---|---|---|

| Camila | 21 | F | 8.° | Biobío |

| Karen | 19 | F | 2.° | Biobío |

| Mónica | 22 | F | 8.° | Metropolitana |

| Carolina | 23 | F | 8.° | Metropolitana |

| Natalia | 22 | F | 8.° | Metropolitana |

| Rocío | 21 | F | 8.° | Biobío |

| Nicole | 21 | F | 6.° | Biobío |

| Merry | 21 | F | 8.° | Los Lagos |

| Bárbara | 20 | F | 6.° | Biobío |

| Paulina | 20 | F | 6.° | Valparaíso |

| Rosa | 28 | F | 2.° | Biobío |

| Valentina | 32 | F | 8.° | Los Lagos |

| José | 21 | M | 6.° | Valparaíso |

| Franco | 21 | M | 4.° | Magallanes |

| Fabiola | 21 | F | 8.° | Biobío |

| Viviana | 21 | F | 8.° | Biobío |

| Scarlett | 26 | F | 8.° | Biobío |

| Carla | 21 | F | 8.° | Biobío |

| Bianca | 22 | F | 8.° | Biobío |

| Nota: Los nombres de los participantes se modificaron para mantener su anonimato. En la categoría sexo se ofreció a los participantes la opción “No binario”, no encontrándose participantes que se identificaran con esa categoría. | ||||

Instrumento. Se utilizó una entrevista biográfica con un guion temático abierto, orientado cronológicamente. En el guion se incluyeron preguntas retrospectivas y proyectivas, teniendo como referentes los dominios del self profesional, entendido como la manera en que el participante se concibe a sí mismo como profesor, y las teorías educacionales subjetivas, entendidas como el sistema personal de conocimientos y creencias que enmarcan las RS de los futuros profesores y guían su interpretación y acción en relación con su identidad docente (Kelchtermans, 1999). Desde la perspectiva de Moriña (2017), se trataría de un relato biográfico único, el cual, de acuerdo con su profundidad, constituye una microhistoria de vida. Según su alcance, se trataría de un relato temático narrado en primera persona. El guion temático con las orientadoras se presenta en la Tabla 2.

| Momento | Preguntas orientadoras |

|---|---|

| Etapa escolar primaria |

¿Cómo fue tu paso por el colegio? ¿Qué relación tenías con tus profesores? |

| Etapa escolar secundaria |

¿Cómo veías a tus profesores? ¿Consideras que hubo algún profesor/a memorable en tu vida? |

| Formación inicial docente |

¿Qué te llevó a estudiar esta carrera? ¿Qué herramientas durante tu formación inicial te han ayudado a convertirte en profesor/a? ¿Cómo te ves como profesor/a? ¿Qué entiendes por identidad docente? ¿Qué eventos en tu vida han determinado tu forma de ser docente? |

| Futuro profesional (Preguntas proyectivas) |

¿Cómo te gustaría ser como profesor/a? ¿Cómo te gustaría ser reconocido por tu trabajo? ¿Cuál es tu compromiso con la sociedad? ¿Qué tipo de profesor quieres ser? |

| Nota: Algunas preguntas fueron fusionadas u omitidas dependiendo del flujo de las conversaciones. | |

Análisis. Para el análisis se optó por un enfoque procesual de las RS, desde una dinámica hermenéutica y dialéctica. El análisis se centró en la diversidad y en los aspectos significantes de la construcción de la representación social, enfocado en las vinculaciones sociohistóricas del objeto representado, su definición y características distintivas (Banchs, 2000). Se empleó, para ello, el concepto de Teoría fundamentada, lo que permitió crear teoría a partir de la información recogida, la cual expresa acciones, interacciones y procesos sociales (Restrepo-Ochoa, 2013). La información se analizó con el método descrito por Charmaz (2006). En una primera fase, se realizó la lectura de los textos transcritos y una codificación inicial a través de palabras, líneas o fragmentos, de manera independiente por cada uno de los tres investigadores que colaboraron en el análisis. En la segunda fase, los datos se agruparon por cercanía e importancia, estableciendo categorías que facilitaron la interpretación, análisis y construcción de sentido (Strauss y Corbin, 2012). Esta segunda fase se realizó en tres jornadas de discusión en las que se compararon las categorías levantadas por cada investigador. Se conservaron sólo aquellas categorías vinculadas directamente con el objetivo de este estudio, considerando subcategorías en cada caso. En este proceso se empleó la función “trabajo en equipo” del programa de análisis MAXQDA versión 2020.

Procedimiento. El contacto con los posibles participantes inició una vez obtenida la certificación del Comité de ética de la universidad patrocinadora. Se extendió una invitación a través de correo electrónico formal a los estudiantes de Pedagogía en Educación Especial de 12 universidades chilenas que cumplían con el criterio de inclusión, a saber, otorgar el grado de Licenciado en Educación y título profesional de Profesor de Educación Especial. Respondieron favorablemente estudiantes de cinco universidades. Las entrevistas fueron realizadas entre noviembre y diciembre de 2021 a través de una plataforma digital, previa aceptación de consentimiento informado. Las entrevistas fueron transcritas y anonimizadas. Luego, las transcripciones fueron enviadas a los participantes otorgándoles la posibilidad de corregir, ampliar o aclarar la información a fin de cumplir con el criterio de calidad de credibilidad y autenticidad de la información (Flick et al., 2018).

III. Resultados

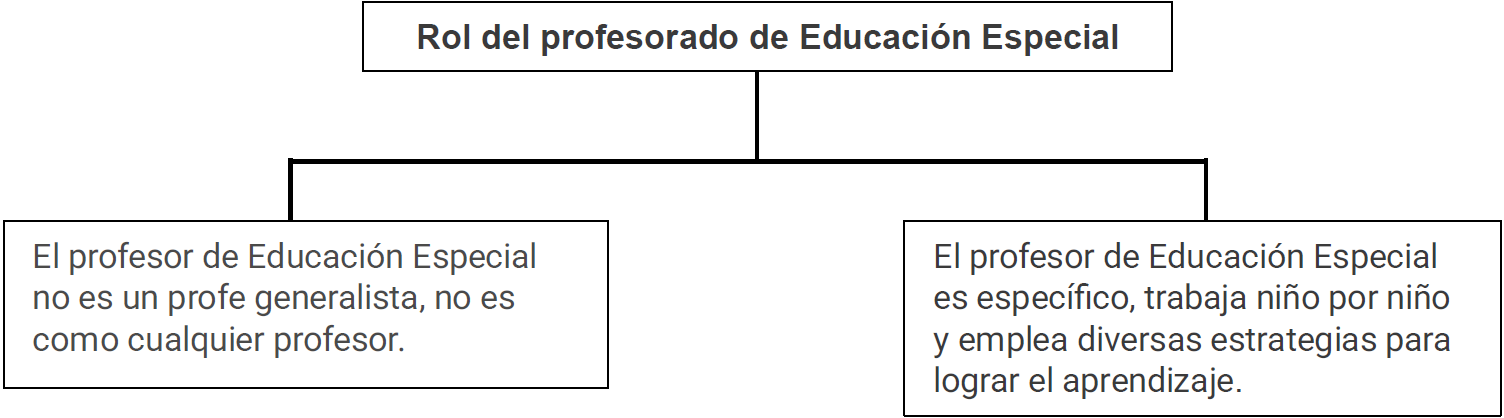

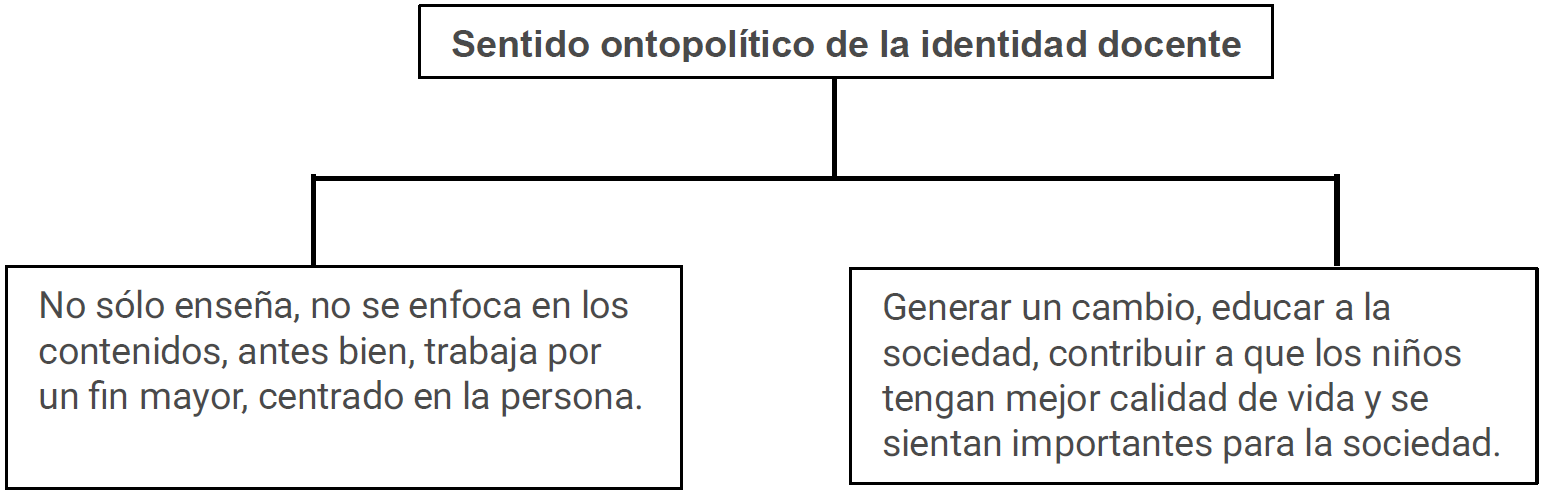

Los resultados se exponen en dos apartados: el primero, centrado en la categoría RS sobre la identidad docente, incluye las subcategorías rol del profesorado de Educación Especial y sentido ontopolítico de la identidad docente; el segundo apartado se centra en la categoría fuentes de construcción de las RS sobre identidad docente, las que se subdividen en las subcategorías experiencias escolares, profesores memorables y experiencias durante la formación inicial docente.

3.1 Representaciones sociales sobre identidad docente

El concepto de identidad docente se manifiesta en estrecho vínculo con la figura de los estudiantes, evidenciando que sólo se puede entender la identidad del profesorado de Educación Especial en función de sus alumnos (Figura 2).

Al respecto, Bárbara señala:

Es un rol más específico para los niños. Porque es un profe que se tiene que adaptar a más cosas que un profe general; un profe general ve el curso completo. Entonces el profe diferencial [especial] ve niño por niño, él no se enfoca en un grupo, se enfoca en niño por niño, él ve lo mejor para ellos. Es un profe fundamental dentro del aula porque no todos los niños aprenden igual y los profes de repente se olvidan de eso también.

Se manifiesta un fuerte predominio de la identidad docente desde una perspectiva ontopolítica, en la cual la naturaleza de la identidad docente del profesorado de Educación Especial tiene una fuerte raigambre en el sentido político del ejercicio de esta profesión (Figura 3). Lo anterior queda reafirmado con la opinión de Mónica:

Generar un cambio, porque yo por lo que tenía entendido de la carrera era algo que permitía ver la pedagogía desde la diversidad, la igualdad también, y eso fue principalmente, yo dije: “Ya, aquí puedo generar un cambio, lo voy a hacer, eso fue en un principio”.

Del mismo modo, Rocío indica que un sentido ontopolítico del trabajo docente permitiría mantener la vocación:

Uno no puede vivir odiando el sistema, todos sabemos las fallas, pero si uno se alimenta de eso, la vocación se termina mañana, en cambio, si uno se dedica a que uno puede cambiar vidas, puede cambiar experiencias en los niños, motiva.

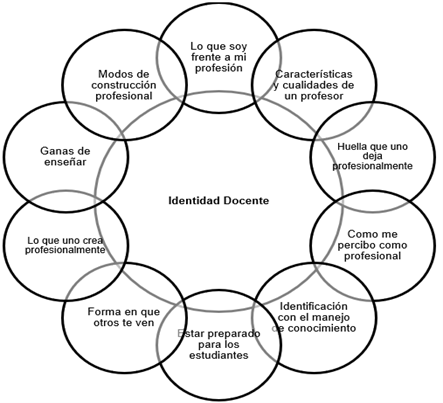

La identidad docente es definida como las características, cualidades, formas de ser y manera de relacionarse que tiene la persona en relación con su profesión, lo que se vincula con la motivación por ejercer la docencia en el área de Educación Especial. La Figura 4 muestra las RS sobre la identidad docente en futuros profesores de Educación Especial.

Las RS sobre la identidad docente consideran el self profesional, como la manera en la que se va construyendo cada uno en su quehacer profesional, las características que desarrolla y la motivación por enseñar, lo que se traduce en la manera en que otros lo perciben profesionalmente. En este sentido Paulina señala:

Es cómo yo me construyo como profesor. Es cómo mis características y cualidades, cómo me construyo y cómo me deconstruyo también, porque es un proceso muy bidireccional. Me construyo, pero hay situaciones que también me deconstruyen y me tengo que volver a construir. Así que creo que es eso. Considero como identidad cómo me percibo yo y cómo me perciben los otros en mi rol de docente.

Mientras que Franco destaca la motivación por enseñar como eje central de la identidad:

Yo lo veo algo así como que una persona, un docente, se siente identificado con el manejo de conocimientos y con las ganas de enseñar. Con las ganas de ver gente que tenga una necesidad y yo la voy a cubrir enseñándole. Yo creo que eso es como la identidad docente, las ganas de enseñar, de educar, de transmitir los conocimientos que uno ha obtenido con el paso del tiempo.

3.2 Fuentes de construcción de las RS sobre identidad docente

A partir de las narraciones se identifican diversas fuentes de construcción de la identidad docente. En particular, las experiencias escolares, la relación con profesores memorables y las experiencias durante la formación inicial van contribuyendo a la construcción de la representación social sobre la identidad docente del profesorado de Educación Especial.

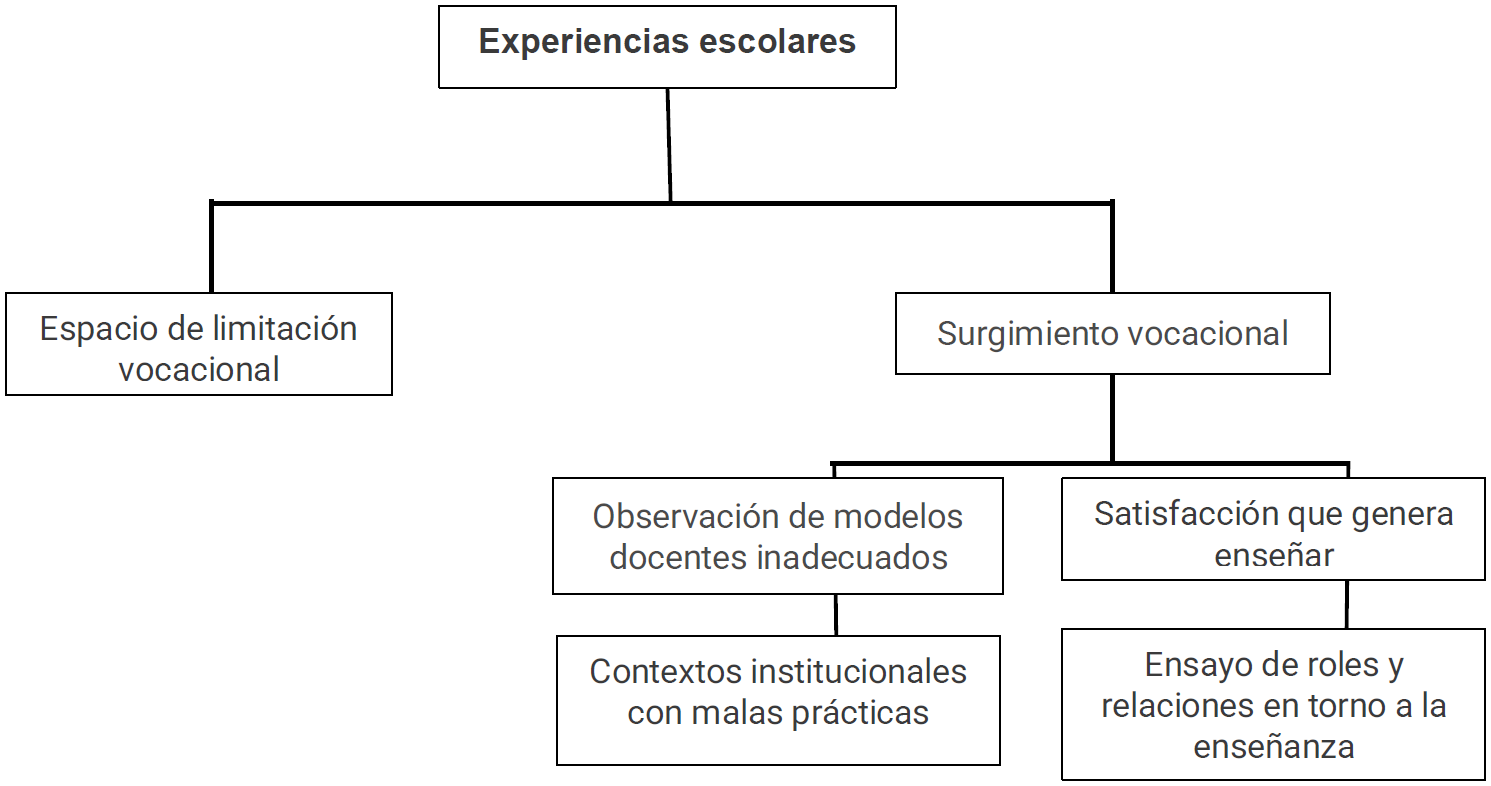

Las experiencias escolares constituyen un agente motivador sobre el deseo de ser profesor y modelan el tipo de profesor que se quiere ser. En este sentido, las experiencias durante la educación preescolar y primaria se encuentran fuertemente arraigadas en la memoria de los participantes. Sin embargo, es durante la educación secundaria cuando surgen la vocación y la motivación por escoger la carrera docente.

En la etapa escolar, la continua interacción con la figura de diversos profesores funciona como un catálogo de características, modos de relacionarse y formas de hacer para quienes en un futuro escogerán la docencia como profesión. Del mismo modo, asumir roles de enseñanza durante la infancia y adolescencia —ya sea en el contexto escolar o fuera de él— contribuye al descubrimiento del deseo por enseñar y la satisfacción que esta actividad genera (Figura 5). Esto queda de manifiesto en la experiencia de Merry:

En mi curso había un compañero que era Asperger y siempre me sentaba al lado de él, porque siempre me sentaba al frente, entonces me dejaban a cargo a mí, porque a mí me hacía caso y a los profesores no. Siempre me gustó ayudar a las personas que no entendían o tenían problemas, entonces ahí me empecé a dar cuenta que me gustaba la enseñanza, pero todavía no sabía qué.

Del mismo modo, Paulina comenta:

Yo creo que otra cosa importante es que yo asisto a la iglesia, y en la iglesia tenemos clases bíblicas y le hacemos clases a los niñitos pequeñitos. Entonces, eso de participar desde pequeña y querer ser profe de las clases bíblicas y enseñar, eso también influye bastante, así como porque igual ejercí como profesora antes de querer realmente ser profesora de educación diferencial. Entonces creo que eso fue muy significativo.

La narración de Mónica contribuye a la comprensión de cómo las experiencias escolares y la observación de modelos docentes o formas de funcionamiento institucional son la base para un análisis más profundo de la educación y la profesión docente:

Yo estudié en un colegio particular subvencionado, era un colegio que pertenecía a la congregación de hermanas franciscanas, era un espacio un poco conservador, los profesores ahí dentro de lo poco que podían hacer tampoco era como que tuvieran un espíritu muy crítico o que quisiera cambiar las cosas dentro del colegio. Yo sentía que era un espacio que estaba un poco viciado, como mucha carga laboral, muchas malas prácticas, tal vez, así como este contexto como de opinar de la vida de los estudiantes, de mirarlos siempre con la etiqueta. Entonces, eso no me gustaba y sentía que se podían hacer las cosas de manera diferente.

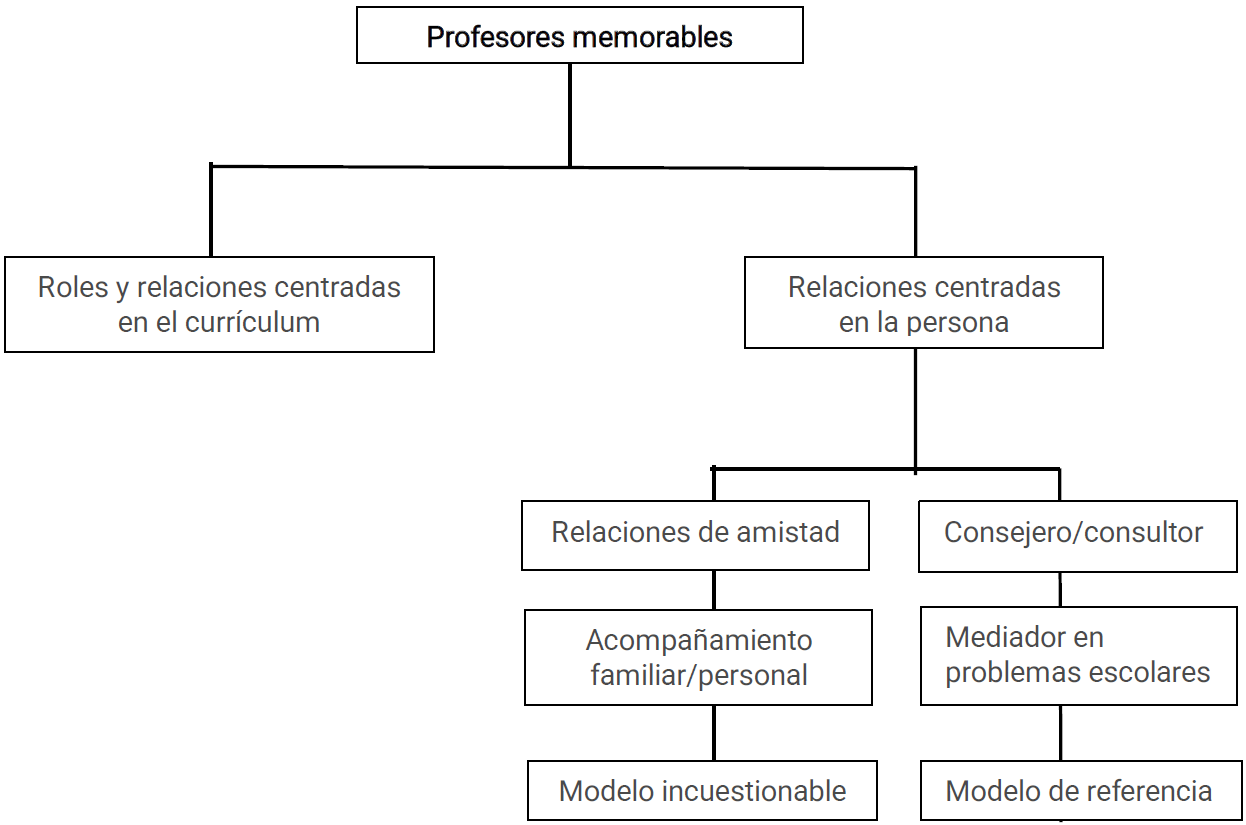

Los profesores memorables (ver Figura 6) abarcan un amplio espectro de relaciones con la figura docente, los que van desde tener familiares que ejercen la docencia en diversas áreas, hasta la relación que se establece con los profesores universitarios durante la formación inicial docente. Al respecto, Mónica señala:

Sí, yo me acuerdo de que tuve una profesora en octavo básico que fue de Historia, todos tenemos alguna historia con algún profesor de historia. Era una profe que se encargó de establecer un vínculo más cercano con nosotros como estudiantes, se interesaba por nosotros, conversaba, sus clases siempre eran más simétricas, no eran como yo aquí soy la profesora y yo vengo a hablar. Y, bueno, nosotros igual, o sea, yo en ese tiempo fue justo como el movimiento estudiantil, entonces como que por ella fuimos muy escuchados y escuchadas, fue bacán.

Mientras que Merry se centra en sus experiencias en la Formación Inicial Docente:

En este proceso de formación he tenido varios profesores y cada uno tiene una personalidad distinta. Sabemos que hay profesores complicados, otros que son más fáciles de dialogar, otros que son un amor de persona; pero yo siempre me fijé en los que les dicen complicados, porque ellos no es que sean complicados, sino que dicen la verdad, te dicen: “Si tú llegas tarde, en el trabajo te van a despedir, entonces no debes llegar tarde a clases” y a veces eran muy exigentes en las evaluaciones, por eso los demás decían “complicado”. Yo creo que ahí empecé a formarme bien, con esos profes “complicados” que a mí me encantan, porque me enseñaron a estar siempre conectada con la realidad escolar.

3.3 Formación inicial docente

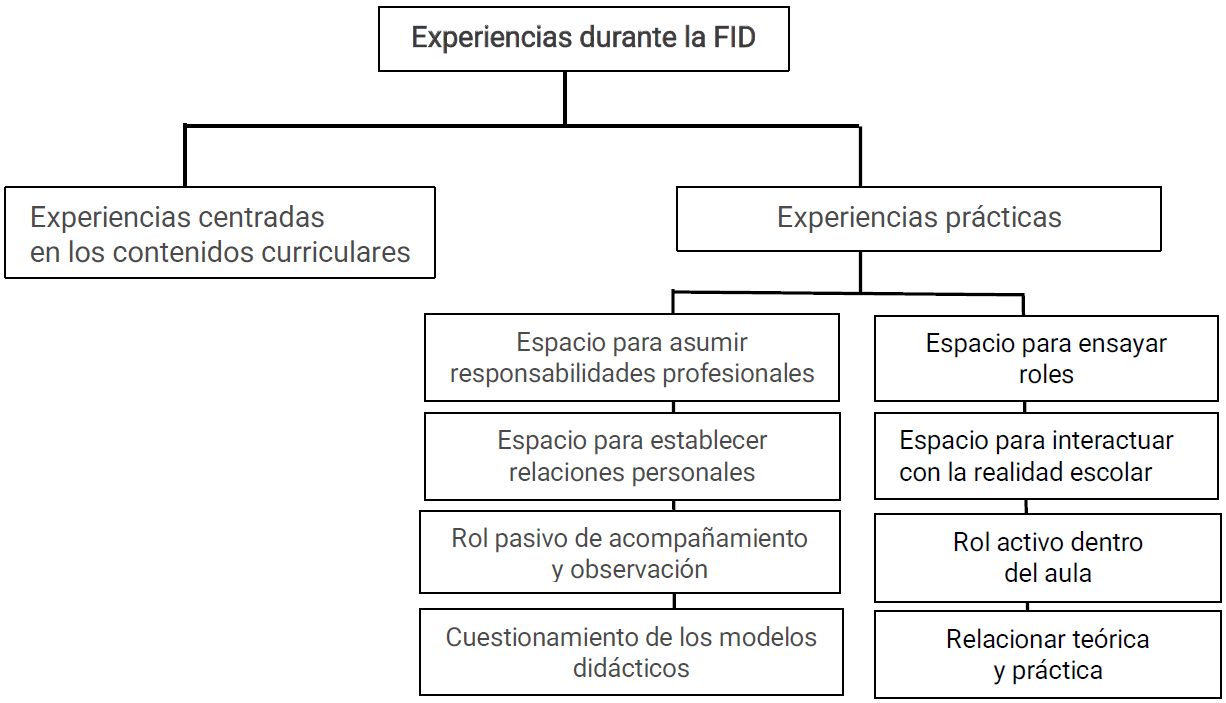

Las experiencias durante la formación inicial docente (FID) son una fuente para el desarrollo de las RS sobre identidad del profesorado y la construcción de la propia identidad docente. Se ha identificado, a partir de los discursos, que una experiencia que contribuye de manera significativa en estos procesos son las instancias prácticas en todos sus niveles. El eje de significación lo constituyen las experiencias durante la FID (Figura 7).

La importancia de las prácticas queda de manifiesto en palabras de Bárbara:

Mis prácticas me han enseñado mucho. Mucho de lo que quiero hacer como profe y de lo que no quiero hacer o de lo que no quiero ser como profe, porque en las prácticas se ve de todo.

Las instancias prácticas sirven para observar modelos de comportamiento y formas de establecimiento de relaciones profesionales. El rol de los profesores mentores, como un factor externo, puede tener una considerable influencia en la manera en cómo los futuros profesores comprenden sus roles y lo que son capaces de hacer con las herramientas y posibilidades que les entrega el contexto. Del mismo modo, la relación con el mentor y los modelos de interacción que establece con el futuro profesor tendrían el potencial de motivar a los futuros profesores a seguir con la carrera docente, tanto como modelar la percepción sobre las propias capacidades para la enseñanza (Izadinia, 2018).

A partir de estos aspectos se hace necesario destacar experiencias como la que se sintetiza en la siguiente cita:

En mis prácticas, yo le podría decir que no he tenido ninguna práctica en que haya tenido buena recepción de parte de los profesores, o del colegio en sí. Pero siento que eso igual me ha ayudado a formarme como profesora y a saber reaccionar en los casos críticos que podrían presentarse, porque a veces no he sabido cómo, en las mismas prácticas, cómo reaccionar a una amenaza, a malos tratos, a que solamente te digan que eres la profesora en práctica y que no sirves para nada.

Por otro lado, Merry comenta:

Mis prácticas siempre las tomo como si estuviera yo trabajando, entonces al pensar y verme así, me gustaría ser de esas profesoras que tengan algo que los niños se acuerden de mí siempre y digan: “Esa profesora me ayudó a superarme”.

La importancia de los espacios de práctica durante la formación inicial docente es evidente en las narraciones de las participantes. Durante las prácticas profesionales surgen elementos tanto de la propia identidad docente como de las representaciones en torno a la identidad del profesorado de Educación Especial. Ensayar roles, relaciones y acciones profesionales facilita la autoconciencia respecto del self profesional y contribuye a reafirmar la autoimagen y generar una identidad docente proyectiva.

IV. Discusión y conclusiones

El objetivo de esta investigación fue examinar las RS de futuros profesores de Educación Especial sobre la identidad docente y su construcción. Para ello se empleó un enfoque cualitativo con un método biográfico narrativo que permitió, desde un enfoque procesual de las RS, indagar en las fuentes de construcción de las RS sobre la identidad docente y, al mismo tiempo, generar una proyección de la identidad docente futura.

La construcción de la identidad docente se ve impulsada por las trayectorias escolares, reafirmando la idea de que se construye en un proceso dialógico, relacional e histórico (Rodríguez y Covarrubias-Papahui, 2021; Schellings et al., 2021). En este proceso, se van configurando las RS sobre el profesorado de Educación Especial y su rol. A través de la interacción social en los espacios escolares se genera una construcción de la identidad basada en la apropiación de comportamientos, símbolos y significados compartidos, en definitiva, la construcción de RS que se incorporan al propio repertorio logrando con ello una asimilación de la identidad social (Rodríguez y Covarrubias-Papahiu, 2021). En este sentido, el proceso de escolarización funciona como un vehículo que moviliza y transmite las RS a través del currículum (San Román et al., 2015).

La figura de profesor memorable ha sido definida como aquel docente que transmite una buena enseñanza, tiene vocación de ayudar a otros, entrega y pasión. La condición de memorable se construiría a partir de un complejo entramado entre la dimensión personal y profesional (Moscoso y Pesantez, 2022). A través de nuestros resultados podemos dar cuenta de que los profesores memorables, en alguna medida, han determinado la forma en que los futuros profesores de Educación Especial representan su profesión y la manera en que quieren desempeñarla, aun cuando son profesores de una disciplina distinta, constituyendo un modelo de referencia, una imagen que sirve de medida para evaluar su propio desempeño profesional. A través de los relatos queda de manifiesto el deseo de convertirse en profesores memorables, como un profesor que “deje huella” en la vida de sus estudiantes.

El rol del profesorado de Educación Especial ha sido descrito como desafiante y con una alta carga emocional, factores que contribuirían a generar altas tasas de estrés y abandono prematuro de la profesión (Billingsley et al., 2020; Stark y Koslouski, 2021). Otras investigaciones, describen como profesores de Educación Especial efectivos, aquellos que tienen un rol activo y que proporcionan instrucción explícita y sistemática, desplegando diversos métodos pedagógicos para satisfacer las necesidades de cada estudiante (Jones et al., 2022; Morris-Mathews et al., 2021). Estas características se ven reflejadas en las RS de los futuros profesores de Educación Especial sobre su identidad docente y son coincidentes con la representación social de otros profesores sobre la inclusión educativa como una actividad que requiere preparación especializada. No tener esta preparación generaría una alta carga emocional, lo que se ve tensionado por las políticas de inclusión, en cuya implementación el profesorado cumple un rol articulador (Gutiérrez y Martínez, 2020).

Destaca el componente ontopolítico de la identidad docente atribuido a la función del profesorado de Educación Especial. Éste se ha definido como el posicionamiento que se adopta frente a otros y a las labores de enseñanza, lo que implica confrontar la imagen que otros tienen de mí, con mi propia narrativa personal como cierto tipo de profesor (Dugas, 2021). Los profesores de Educación Especial se definen a sí mismos como distintos a otros, aludiendo a su compromiso social y sus conocimientos especializados en la enseñanza para personas con necesidades educativas especiales (Palacios et al., 2019; Rostami et al., 2021). Peña et al., (2019) definen la docencia como “una actividad social compleja, multidimensional y subjetiva, que involucra múltiples acciones del proceso de enseñanza-aprendizaje que rebasan el contexto del aula y de la escuela” (p.220). En tal sentido, los resultados de esta investigación dan cuenta de una representación de identidad docente ideal, la cual trasciende el contexto escolar y se proyecta para influir en la vida de los estudiantes. Estos resultados podrían verse explicados por los hallazgos de Vecina-Merchante y San Román-Gago (2021), quienes dan cuenta de la dualidad en el discurso de los profesores entre la función docente ideal y la función docente real, discurriendo entre lo que se espera que el profesorado haga profesional y socialmente, y lo que se hace en la práctica. De acuerdo con la tipología formulada por los autores, podríamos situar el rol del profesorado de Educación Especial, desde una función de aperturismo vital (Vecina-Merchante y San Román-Gago, 2021), pues consideran que su función va más allá del ámbito académico, buscando generar cambios que permitan a los estudiantes una formación en su integridad humana. Esta visión ideal de la profesión puede verse sobrepasada durante los primeros años de ejercicio profesional dadas las tensiones que genera el tránsito entre una vida universitaria y una vida profesional, lo que, sumado a las continuas demandas sociales hacia el profesorado, puede generar un cambio en la manera de representar la función docente y con ello su identidad como profesores (Vecina et al., 2017).

Esta investigación destaca la importancia de examinar la formación de los profesores de Educación Especial, enfocándose en el desarrollo de su identidad docente en todas las dimensiones. Se enfatiza en la influencia de las RS de su identidad como profesores, las que se configuran de manera dinámica a través de la interacción social en diferentes contextos a lo largo de su vida (Magaña, 2015). Coincidimos en que las RS afectan al profesorado y su práctica educativa, así como en su relación con los estudiantes (San Román et al., 2015), convirtiéndose en una hoja de ruta de la práctica educativa en tiempos de constantes cambios en el sistema educativo y social (Vecina et al., 2017).

Aunque los resultados son útiles, se deben considerar las limitaciones del estudio, especialmente en lo referido al estudio factores contextuales y pedagógicos que pueden contribuir a la configuración de las RS sobre la docencia, para lo cual futuras investigaciones debieran considerar la inclusión de nuevas fuentes de información y actores, como el currículum de la formación docente, el discurso de formadores y las voces de los estudiantes, entre otros, considerando análisis multivariados que permitan comprender el proceso y la estructura de las RS en torno al profesorado de Educación Especial.

Declaración de no conflicto de intereses

El autor declara no tener conflicto de intereses.

Fuente de financiamiento

Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID 21190754 del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la República de Chile.

Referencias

Alexander, C., Wyatt-Smith, C. y Du Plessis, A. (2020). The role of motivations and perceptions on the retention of Inservice teachers. Teaching and Teacher Education, 96. https://doi.org/10.1016/j.tate.2020.103186

Alliaud, A. (2018). El desarrollo profesional docente: una cuestión política y pedagógica. Praxis Educativa, 13(2), 278-293. https://doi.org/10.5212/PraxEduc.v.13i2.0002

Alnahdi, G. H. y Schwab, S. (2021). Special education major or attitudes to predict teachers’ self-efficacy for teaching in inclusive education. Frontiers in Psychology, 12. https://doi.org/10.3389/FPSYG.2021.680909

Banchs, M. A. (2000). Aproximaciones procesuales y estructurales al estudio de las representaciones sociales. Textes sur les Représentations Sociales, 9, 3.1-3.15. https://psr.iscte-iul.pt/index.php/PSR/article/view/269

Billingsley, B., Bettini, E., Mathews, H. M. y McLeskey, J. (2020). Improving working conditions to support special educators’ effectiveness: A call for leadership. Teacher Education and Special Education, 43(1), 7-27. https://doi.org/10.1177/0888406419880353

Brown, S. D. y Lent, R. W. (2019). Social cognitive career theory at 25: Progress in studying the domain satisfaction and career self-management models. Journal of Career Assessment, 27(4), 563-578. https://doi.org/10.1177/1069072719852736

Cantón, I., y Tardif, M. (2018). Identidad profesional docente. Narcea.

Cavazos, R. N, Elizondo-Leal, J. A., Ramírez, Y. A., Cors, X. y López, M. (2020). Understanding the dimensions of a strong-professional identity: A study of faculty developers in medical education. Medical Education Online, 25(1). https://doi.org/10.1080/10872981.2020.1808369

Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory. Sage.

Chen, J. (2019). Exploring the impact of teacher emotions on their approaches to teaching: A structural equation modelling approach. British Journal of Educational Psychology, 89(1), 57-74. https://doi.org/10.1111/BJEP.12220

Chen, X., Zhong, J., Luo, M., y Lu, M. (2020). Academic self-efficacy, social support, and professional identity among preservice special education teachers in China. Frontiers in Psychology, 11, 374. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00374

Consejo Nacional de Educación. (2022). Índices Educación Superior. https://www.cned.cl/indices-educacion-superior

Day, C. (2018). Professional identity matters: Agency, emotions, and resilience. En P. Schutz, J. Hong. y D. Francis (Eds.), Research on teacher identity: Mapping challenges and innovations (pp. 61-70). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-93836-3_6

Dugas, D. (2021). The identity triangle: Toward a unified framework for teacher identity. Teacher Development, 25(3), 243-262. https://doi.org/10.1080/13664530.2021.1874500

Elige Educar. (2021). Análisis y proyección de la dotación docente en Chile. https://eligeeducar.cl/area-de-investigacion/analisis-y-proyeccion-de-la-dotacion-docente-en-chile-2020/

Enríquez, G. A. (2016). Las representaciones sociales en Moscovici: pensamiento social y conocimiento de sentido común. En L. Pérez y G. A. Enríquez (Eds.), Imaginario social y representaciones sociales Teorías sobre el saber cotidiano. Universidad Autónoma del Estado de Morelos. https://lc.cx/Il9oxu

Flick, U., Barbour, R., de Moraes, L., Bengry, A., Bogner, A., Bull, M., Burnholt, V., Buscatto, M., Chamberlain, K., Cheek, J., Choi, M., Clark, L., Coetzee, J., Corti, L., Darbyshire, P., Denzin, N., Ditchfield, H., Eberle, T., Elliker, F., … Weller, W. (2018). The Sage handbook of qualitative data collection. Sage.

González-Giraldo, O. E. (2019). La narrativa biográfica como una prometedora experiencia (auto)formativa en el trayecto de formación docente. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, 15(1), 68-90. https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/latinoamericana/article/view/3914

Granziera, H. y Perera, H. N. (2019). Relations among teachers’ self-efficacy beliefs, engagement, and work satisfaction: A social cognitive view. Contemporary Educational Psychology, 58, 75-84. https://doi.org/10.1016/J.CEDPSYCH.2019.02.003

Gutiérrez, M. F. y Martínez, L. (2020). Representaciones sociales de docentes sobre la inclusión del estudiantado con discapacidad. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 22, 1-13. https://doi.org/10.24320/redie.2020.22.e13.2260

Gutiérrez-Vidrio, S. (2023). Perspectiva discursiva al estudio de las representaciones sociales en el campo de la educación. Práxis Educativa, 18, 1-18. https://doi.org/10.5212/praxeduc.v.18.20927.004

Izadinia, M. (2018). Mentor teachers. Contributions to the development of preservice teachers’ identity. En P. Schutz, J. Hong y D. Cross (Eds.), Research on teacher Identity (pp. 109-119). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-93836-3_10

Jodelet, D. (1986). La representación social: fenómenos, concepto y teoría. En S. Moscovici (Ed.), Psicología Social II: Pensamiento y vida social (pp. 469-494). Paidós.

Jodelet, D. (2019). La noción de lo común y las representaciones sociales. En S. Siedmann, y N. Pievi (Eds.), Identidades y conflictos sociales. Aportes y desafíos de la investigación sobre representaciones sociales (pp. 612-629). Universidad de Belgrano. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.33045.06889

Jones, N. D., Bell, C. A., Brownell, M., Qi, Y., Peyton, D., Pua, D., Fowler, M., y Holtzman, S. (2022). Using classroom observations in the evaluation of special education teachers. Educational Evaluation and Policy Analysis, 44(3), 429-457. https://doi.org/10.3102/01623737211068523

Kelchtermans, G. (1999). Narrative-biographical research on teachers’ professional development: exemplifying a methodological research procedure. AERA-Symposium «Thou salt narrate or not exist in educational research!», 1, 1-22. https://eric.ed.gov/?id=ED432582

Magaña, B. (2015). Representaciones sociales e identidad profesional del docente universitario. En A. Rivera y M. Zabalza (Eds.), Estudiantes en la diversidad: nuevos retos en el ser y hacer docente (pp. 144-164). Universidad Pedagógica Nacional de México.

Moriña, A. (2017). Investigar con historias de vida. Narcea.

Morris-Mathews, H., Lillis, J. L., Bettini, E., Peyton, D. J., Pua, D., Oblath, R., Jones, N. D., Smith, S. W. y Sutton, R. (2021). Working conditions and special educators’ reading instruction for students with emotional and behavioral disorders. Exceptional Children, 87(4), 476-496. https://doi.org/10.1177/0014402921999825

Moscoso, M. de L. y Pesantez, L. F. (2022). Docentes memorables. Revista Cubana de Educación Superior, 41(1). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0257-43142022000100019

Moscovici, S. (1979). El psicoanálisis, su imagen y su público. Huemul.

Palacios, R., Larrazábal, S. y Berwart, R. (2019). Educational policies and professional identities: The case of Chilean special educational needs (SEN) teachers under new regulations for SEN student inclusion in mainstream schools. Ethnography and Education, 15(4), 479-492. https://doi.org/10.1080/17457823.2019.1700385

Patton, M. (2002). Qualitative research and evaluation methods. Sage.

Paulino, F. (2012). Representaciones sociales del rol docente y su identidad profesional en los medios de comunicación del contexto brasileño: el ejemplo de la revista Veja. En J. C. González (Coord.), Identidades culturales y educación en la sociedad mundial. Universidad de Huelva. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.28218.08647

Peña, C. S., Meza, J. C. y Escalante, A. E. (2019). La docencia como objeto de representación: un acercamiento desde la teoría de las representaciones sociales. Cultura y Representaciones Sociales, 14(27), 220-256. https://doi.org/10.28965/2019-27-07

Rateau, P. y Lo Mónaco, G. (2013). La teoría de las representaciones sociales: orientaciones conceptuales, campos de aplicaciones y métodos. Revista CES Psicología, 6(1), 22-42. https://revistas.ces.edu.co/index.php/psicologia/article/view/2615

Restrepo-Ochoa, D. A. (2013). La Teoría Fundamentada como metodología para la integración del análisis procesual y estructural en la investigación de las representaciones sociales. Revista CES Psicología, 6(1), 122-133. https://revistas.ces.edu.co/index.php/psicologia/article/view/2579/1824

Rodríguez, X. X. y Covarrubias-Papahiu, P. (2021). Importancia de la trayectoria escolar como plataforma para la construcción de la identidad docente del profesor universitario. Voces y Silencios. Revista Latinoamericana de Educación, 12(1), 179-199. https://doi.org/10.18175/VyS12.1.2021.8

Rostami, F., Yousefi, M. H., y Amini, D. (2021). A qualitative study on identity construction among teachers working with students with disabilities. International Journal of Multicultural Education, 23(2), 88-106. https://doi.org/10.18251/ijme.v23i2.2611

Ruohotie-Lyhty, M., Aragão, R. C. y Pitkänen-Huhta, A. (2021). Language teacher identities as socio-politically situated construction: Finnish and Brazilian student teachers’ visualisations of their professional futures. Teaching and Teacher Education, 100. https://doi.org/10.1016/j.tate.2020.103270

Rushton, E. A. C. y Reiss, M. J. (2020). Middle and high school science teacher identity considered through the lens of the social identity approach: A systematic review of the literature. Studies in Science Education, 57(2), 141-203. https://doi.org/10.1080/03057267.2020.1799621

San Román, S., Vecina, C., Usategui, E., del Valle, A. I. y Venegas, M. (2015). Representaciones sociales y orientación educativa del profesorado. Archivos Analíticos de Políticas Educativas, 23(128). http://dx.doi.org/10.14507/epaa.v23.2088

Schellings, G., Koopman, M., Beijaard, D. y Mommers, J. (2021). Constructing configurations to capture the complexity and uniqueness of beginning teachers’ professional identity. European Journal of Teacher Education, 46(3). https://doi.org/10.1080/02619768.2021.1905793

Scott, L. A., Taylor, J. P., Bruno, L., Padhye, I., Brendli, K., Wallace, W. y Cormier, C. J. (2021). Why do they stay? Factors associated with special education teachers’ persistence. Remedial and Special Education, 43(2). https://doi.org/10.1177/07419325211014965

Stark, K. y Koslouski, J. (2021). The emotional job demands of special education: A qualitative study of alternatively certified novices’ emotional induction. Teacher Education and Special Education: The Journal of the Teacher Education Division of the Council for Exceptional Children, 44(1), 60-77. https://doi.org/10.1177/0888406420931497

Strauss, A. y Corbin, J. (2012). Bases de la investigación cualitativa: técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Universidad de Antioquia.

Suarez, V., y McGrath, J. (2022). Teacher professional identity: How to develop and support it in times of change. OECD. https://doi.org/10.1787/b19f5af7-en

Super, D. E. (1980). A life-span, life-space approach to career development. Journal of Vocational Behavior, 16(3), 282-298. https://doi.org/10.1016/0001-8791(80)90056-1

Syaripudin, U. y Apandi. (2022). Using life-history narrative writing to examine EFL preservice teachers’ preconceptions of teaching and teachers and their initial motivation to undertake teacher education. Qualitative Research Journal, 23(2), 133-144. https://doi.org/10.1108/QRJ-06-2022-0078

Tejada-Fernández, J. (2018). La búsqueda de la identidad laboral del profesorado. En I. Cantón y M. Tardif (Eds.), Identidad profesional docente (pp. 75-93). Narcea.

Tomlinson, M. y Jackson, D. (2021). Professional identity formation in contemporary higher education students. Studies in Higher Education, 46(4), 885-900. https://doi.org/10.1080/03075079.2019.1659763

Unesco. (2016). The world needs almost 69 million new teachers to reach the 2030 education goals. UIS Fact sheet, Octubre (39). http://uis.unesco.org/en/document/world-needs-almost-69-million-new-teachers-reach-2030-education-goals

Vecina-Merchante, C. y San Román-Gago, S. (2021). Función docente ideal/real en las representaciones sociales del profesorado. Magis, Revista Internacional de Investigación en Educación, 14. https://doi.org/10.11144/Javeriana.m14.fdir

Vecina, C., San Román, S. y Doncel, D. (2017). Discurso del profesorado en torno a la sociedad, la familia y la docencia y su función social. Aposta. Revista de Ciencias Sociales, 72, 28-56. http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/vecina8.pdf