Mirada, estructuras conversacionales y mediación en aulas de educación primaria chilena

Cómo citar: Villalta-Paucar, M. A., Livacic-Rojas, P., Rebolledo, J. V., Barriga, L. B. y Guzmán, A. (2025). Mirada, estructuras conversacionales y mediación en aulas de educación primaria chilena. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 27, e10, 1-15. https://doi.org/10.24320/redie.2025.27.e10.6086

Resumen

El objetivo del estudio es analizar la relación entre estructuras conversacionales, criterios de mediación y comportamiento ocular de profesores en las aulas de diferentes contextos socioeducativos de Educación Básica chilena. Se utilizó un método mixto, con enfoque cuantitativo, uso de análisis multivariante y pruebas intra-sujeto. Las participantes fueron 40 profesores de 24 escuelas de educación primaria, 11 del sector urbano de la región metropolitana y 13 rurales de la región de La Araucanía. Se filmaron clases reales con uso de lentes de seguimiento ocular; se analizó el comportamiento de la mirada de la profesora en los intercambios de sala de clase con y sin presencia de criterios de la teoría de Experiencia de Aprendizaje Mediado de Reuven Feuerstein. Los resultados indican que la mirada hacia los estudiantes es mayor en los intercambios con criterio de Experiencia de Aprendizaje Mediado comparados con aquellos que no lo tienen; y es en las aulas rurales donde hay más tiempo de fijación de la mirada en los estudiantes o en su material de trabajo.

Palabras clave: aula, observación, comportamiento ocular, análisis del proceso de interacción, educación primaria, mediación

I. Introducción

A inicios del siglo XX los primeros estudios etnográficos de las aulas estadounidenses estudiaron la mirada de los alumnos al profesor para evaluar la atención a la clase, a través de registro directo en aula por un observador externo. Los resultados, aunque toscamente estimados, tenían relación con otras variables educativas -como los test de rendimiento y la eficacia docente (Jackson, 2010). El desarrollo tecnológico del siglo XXI, como es el caso de los lentes de seguimiento ocular o eye tracking, ofrece renovadas posibilidades para estudios de mayor precisión sobre la mirada en el aula como elemento de eficacia docente (Burch et al., 2022; Jarodzka et al., 2020).

Los estudios sobre el uso de lentes eye tracking por parte de profesores para analizar videos de clase muestran que aquellos con amplia experiencia docente exploran más áreas de interés sobre el comportamiento de los estudiantes, comparados con los profesores novatos, para la toma de decisiones de gestión de aula (Wolff et al., 2016). Estudios más recientes en situaciones de aulas reales muestran variaciones de la mirada del profesor entre la cultura occidental y asiática: los profesores de las escuelas occidentales miran más a sus estudiantes en el diálogo atencional que los profesores de las escuelas orientales, quienes miran más el material didáctico en el diálogo comunicativo (McIntyre et al., 2019; McIntyre, Mainhard et al., 2017). La mirada cara a cara entre profesor y estudiante en el aula se ve afectada según el microcontexto comunicativo de comunión o agencia (Haataja et al., 2020); la mirada del docente a sus alumnos aumenta cuando el diálogo educativo es de alta calidad (Muhonen et al., 2020), y es mayor hacia los alumnos sentados en la primera fila (Smidekova et al., 2018).

Los estudios presentados evidencian que la mirada de los profesores en el aula está asociada a varios tipos de interacciones comunicativas. Las investigaciones sobre interacción pedagógica en el aula presentan patrones conversacionales que favorecen el encuentro de los procesos de enseñanza y de aprendizaje que se constatan en la participación de los alumnos (Emanuelsson y Sahlström, 2008; Haataja et al., 2019; Rekalde et al., 2014), mediadas por una práctica pedagógica construida pertinente a los contextos de realización (Assael, 2020; Ferrada, 2017).

Hay diversas clasificaciones de los diálogos en el aula, y criterios para describir la calidad de los mismos (Hennessy et al., 2016; Muhonen et al., 2020; Rojas-Drummond et al., 2020). En el presente estudio se asume la perspectiva del análisis de la conversación, que define el diálogo como intervenciones temáticamente interdependientes de dos interlocutores diferentes, configurando la unidad dialogal denominada Intercambio (Gardner, 2014; Kerbrat-Orecchioni, 1998). La perspectiva del análisis de la conversación pone de relieve el carácter cultural del diálogo en el aula, construido en la interdependencia comunicativa entre las intervenciones del profesorado y estudiantes en un determinado contexto sociocultural (Gardner, 2014; Ishino, 2017; Rojas-Drummond et al., 2020).

Por su parte, la teoría de Experiencia de Aprendizaje Mediado (EAM), de Feuerstein et al. (2015), propone criterios que permiten discernir las intervenciones del educador que son mediadoras entre el aprendiz y los saberes culturales, en diversos contextos y situaciones educativas. Estos criterios son Universales (propios de toda interacción dialogal significativamente educativa) y Diferenciadores (específicos a las necesidades y situación del aprendiz), y permiten discernir la calidad de la intervención del profesorado para promover el aprendizaje autónomo en sus estudiantes (Kozulin, 2015; Orrú, 2003).

Ambas perspectivas, el análisis de la conversación y la teoría EAM, se complementan para dar cuenta de diálogos en el aula que promueven el aprendizaje con pertinencia cultural (Figueroa, 2016; Poehner e Infante, 2015). Se ha encontrado que la mirada de la profesora en el rostro de los niños aumenta en los diálogos o intercambios de tipo explicativo (aquellos donde el estudiante toma la iniciativa en el diálogo pedagógico) cuando estos contienen criterios de mediación de la teoría EAM (Villalta et al., 2019). El estudio de la mirada del profesorado en diálogos que promueven el aprendizaje autónomo del estudiantado en el aula es un campo por investigar. A continuación, se sustentan algunas hipótesis a explorar.

Los Intercambios son unidades de diálogo compuestas de intervenciones interdependientes, de interlocutores diferentes, que desarrollan el acuerdo sobre un tema (Kerbrat-Orecchioni, 1998). Algunos intercambios tienen estructura breve, culturalmente definida (por ejemplo, el diálogo de saludo) y, en consecuencia, son de baja demanda cognitiva; y otros, considerados de alta demanda cognitiva (como el diálogo para solucionar un problema) tienen una estructura compleja de varias intervenciones por parte de los interlocutores para lograr aprendizajes de mayor participación y comunicación interpersonal, como es el caso de los diálogos colaborativos (Jurado et al., 2020; Rojas-Drummond et al., 2020; Vasalampi et al., 2021). En tal sentido, es posible que el tiempo de mirada cara a cara entre interlocutores docentes-alumnos sería mayor en los intercambios de mayor demanda cognitiva.

Las aulas de educación básica de las escuelas rurales chilenas son multigrado, es decir, están compuesta por estudiantes de diferentes edades y niveles educativos; corresponden a grupos de 6 a 12 estudiantes en cada sala, presentan un alto componente étnico mapuche, y están geográficamente aisladas (Núñez-Muñoz et al., 2020; Núñez et al., 2022). Profesores y alumnos interactúan durante todo el día. Las aulas urbanas tienen entre 25 a 40 alumnos en sus salas, están insertas en la dinámica de la ciudad. Profesores y alumnos tienen otras personas y redes de interacción durante el día. Esta diferencia de realidades hace suponer que en las escuelas de zona rural el comportamiento de la mirada de la profesora hacia el rostro de sus alumnos –elemento que caracteriza la relación cara a cara–, es mayor comparada con escuelas de zona urbana.

Los criterios universales y diferenciadores de la teoría EAM se evidencian en las intervenciones de la profesora inserta en un intercambio (Villalta et al., 2018). Con su intervención, la profesora busca promover en el estudiante la autonomía para aprender. Es de suponer entonces que el comportamiento de la mirada de la profesora hacia sus alumnos o sus actividades tenga una duración mayo en los intercambios que tienen presencia de algún criterio de mediación de la teoría EAM, en comparación con aquellos en los que no hay mediación.

Las diferencias entre las realidades socioculturales de las escuelas de sector urbano y rural inciden en la función de los criterios de la teoría EAM (Universales y Diferenciadores) en el intercambio en sala de clase (Villalta et al., 2019; Villalta et al., 2022); en tal sentido es esperable que el comportamiento de la mirada de la profesora dedique más tiempo a la relación cara a cara con los alumnos en los intercambios con presencia de criterio de mediación en las aulas de sectores rurales comparado con las aulas de sectores urbanos.

Las preguntas por resolver son: a) ¿existen diferencias del comportamiento de la mirada de la profesora según los tipos de intercambios que construye en la sala de clase?; b) ¿El comportamiento de la mirada de la profesora en los intercambios en aula es diferente según el contexto urbano o rural de las aulas?; c) ¿Los intercambios con presencia de criterios de Mediación EAM, tienen alguna relación con el comportamiento de la mirada de la profesora? El objetivo del estudio es analizar la relación entre estructuras conversacionales, criterios de mediación y comportamiento ocular de profesores en las salas de clases de diferentes contextos socioeducativos de Educación Básica chilena.

II. Método

Es un estudio de tipo descriptivo, con uso de metodología mixta con enfoque cuantitativo (Moscoso, 2017; Pérez, 2011; Pluye, 2020).

La muestra fue construida de modo intencional orientada por el objetivo de investigación, en la búsqueda y selección de participantes con los siguientes criterios de inclusión: a) zona de la escuela: urbana y rural; b) nivel educativo de enseñanza del profesorado: educación Básica. Participaron 40 docentes de 24 escuelas chilenas de educación primaria (11 profesoras de escuelas urbanas, Región Metropolitana, y 13 profesoras de escuelas rurales, Región de la Araucanía). Las escuelas seleccionadas se caracterizan por trabajar con estudiantes que viven en sectores de alta y media vulnerabilidad educativa, reportado por el índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE) del Ministerio de Educación de Chile, esto es, familias con necesidades socioeconómicas, sin acceso a todos los servicios salud, recreación y accesibilidad. Todas las escuelas rurales de este estudio trabajan en sectores de alta vulnerabilidad educativa y reportan logros educativos similares o superiores a sus pares regionales.

Sobre las características del profesorado, son 39 mujeres y 1 hombre –de aula rural–; con un rango de experiencia de 1 a 37 años de ejercicio profesional en aulas de primer grado, nivel educativo que atiende estudiantes de entre 5 y 7 años. Las salas rurales son multigrado, esto es, atienden estudiantes de primer y segundo grado en una misma sala, (entre 5 y 12 estudiantes por sala). Las salas de escuelas urbanas atienden sólo a estudiantes de primer grado, entre 25 y 40 por sala.

2.2 Instrumentos

Lentes de seguimiento ocular (eye tracking) Tobii Pro Glasses 2 móvil para registro de la mirada de la profesora. El lente eye tracking tiene una cámara frontal de 1920×1080 pixeles de resolución, cuatro sensores infrarrojos para la detección y seguimiento pupilar, y un micrófono integrado para registro del audio, con un rango de muestreo de 100 Hz. Los lentes van conectados a una unidad de grabación instalada en el bolsillo del participante. Los profesores se colocaron los lentes eye tracking al inicio de las clases y eran retirados al finalizar.

Filmadora SONY HDR-CX440 en posición fija para registro complementario de los eventos de interacción en el aula. La cámara fija fue colocada al fondo de la sala frente a la pizarra y detrás de los estudiantes.

2.3 Procedimiento

El proceso de investigación se ajustó a protocolos éticos aprobados por un comité de ética de la investigación acreditado en Chile. Se tomó contacto e informó sobre los objetivos y procedimientos del estudio a equipos directivos, profesores y apoderados. Se firmaron cartas de consentimiento y asentimiento informado para recoger registros de filmación de las clases.

La recolección de datos se realizó a partir de los registros de filmación de clases reales impartidas entre 2015 y 2018. Las clases tuvieron una duración de 50 a 90 minutos. Para el análisis se seleccionaron 10 minutos de la clase, divididos en dos períodos diferenciados por el objetivo pedagógico de las actividades de la clase 1) los primeros cinco minutos, correspondientes a la fase de Inicio (se seleccionó esta fase porque refiere a las actividades preparatorias de presentación de objetivos y previas al desarrollo de los contenidos, donde profesorado y grupo construyen el espacio y tiempo comunicativo para la clase); y 2) los últimos cinco minutos de la clase, correspondiente a la fase de desarrollo y/o cierre pedagógico (se selecciónó esta fase porque refiere a las actividades de síntesis de contenidos o evaluación de contenidos abordados en la clase). Se observaron 30 clases de Lenguaje, 2 de Ciencias Naturales y 8 de Matemáticas.

En los períodos seleccionados se codificaron las estructuras de conversación o intercambio profesora-alumnado. Los intercambios son unidades dialogales compuestas de intervenciones de la profesora y el estudiante, de Inicio, de Respuesta y de Cierre (I-R-C), para desarrollar un fin comunicativo específico. La duración y extensión del intercambio depende del acuerdo entre los interlocutores. En las clases observadas algunos intercambios fueron simples o de rápido acuerdo, por ejemplo, la ejecución que hace el estudiante de una instrucción que da la profesora; y complejos, aquellos donde el acuerdo interaccional requiere de más de tres intervenciones, por ejemplo, la recolección de información sobre un tema de contenido a trabajar en la clase. En este estudio se observan y codifican seis tipos de intercambio (ver Tabla 1).

| Tipo de Intercambio | Definición |

|---|---|

| Expositivo | El eje temático es la transmisión del contenido curricular. |

| Co-formado | El eje temático es la evaluación de un contenido o procedimiento. |

| Regulativo | El eje temático es la regulación del orden de participación de los estudiantes en la clase. |

| Explicativo | El eje temático es la comprensión de un contenido curricular. Lo inicia el estudiante solicitando información al profesor sobre el contenido curricular de la clase. |

| Cooperativo | El eje temático es la generación de nueva información por parte del estudiante para completar una tarea previamente planteada. |

| Colaborativo | El eje es la reflexión o análisis que hace el estudiante de su propio actuar o intervención para resolver o abordar un tema o problema que no tiene procesos ni respuestas predefinidas. |

| Fuente: Villalta-Paucar et al. (2022, p. 101). | |

En los intercambios se analizó la presencia o ausencia de los criterios EAM en las intervenciones de los docentes. Los criterios EAM pueden ser universales (necesarios en toda relación educativa) y diferenciadores, aquellos criterios específicos a las necesidades del interlocutor estudiante. La Tabla 2 presenta los criterios observados en las clases.

| Criterio de mediación | Definición |

|---|---|

| Intencionalidad y reciprocidad Criterio Universal |

El profesor implica al sujeto en la experiencia de aprendizaje explicitando objetivos y adaptando estímulos (por ejemplo: cambios en tonos de voz, desplazamientos en sala, uso y transformación de recursos gráficos) necesarios para que su intención educativa logre llegar a los alumnos/as. |

| Significado Criterio Universal |

El profesor explicita su propio significado acerca de la importancia del tema a tratar impulsando a que los/as estudiantes le den una valoración personal (foco en el por qué y para qué) al mismo. |

| Trascendencia Criterio Universal |

El profesor va más allá de la situación específica que se está llevando a cabo, estableciendo relaciones, generando transferencia y/o ampliando a situaciones curriculares o extracurriculares. |

| Desafío Criterio Diferenciador |

El profesor fomenta que los/as alumnos/as enfrenten situaciones nuevas y más complejas. Para ello, los hace reconocer lo novedoso, anticipa las posibles dificultades y orienta para el abordaje de éstas. |

| Competencia Criterio Diferenciador |

El profesor ayuda a desarrollar una imagen positiva y el sentimiento de capacidad en sus alumnos/as a través del reconocimiento explícito del logro. Aprovecha el error como oportunidad de aprendizaje, identificando la causa de éste y motivándolo a corregir. |

| Compartir Criterio Diferenciador |

El profesor desarrolla un sentimiento de “nosotros”. Para ello, incentiva la participación de todos los estudiantes y fomenta estrategias de trabajo colaborativo (compartir experiencias, ayudarse entre ellos/as, ponerse en el lugar del otro/a). |

| Individualización y diferenciación psicológica Criterio Diferenciador |

El profesor focaliza en las diferencias y necesidades particulares de cada alumno/a. Para ello, utiliza diferentes formas de explicación, da la posibilidad de diferentes ritmos, anima a la diversidad de opiniones. |

| Regulación y autocontrol Criterio Diferenciador |

El profesor fomenta la autorregulación de sus alumnos/as. En caso de impulsividad, la controla a través de estrategias de planificación. En caso de inhibición, los ayuda a salir de la pasividad generando sentimiento de competencia y/o estrategias de acercamiento a la tarea. |

| Planificación Criterio Diferenciador |

El profesor explicita y/o estimula que los alumnos/as tengan claro los objetivos a alcanzar y los procedimientos necesarios para ello. Para esto, entrega y/o genera junto con los alumnos/as los pasos de planificación, considerando tiempos y estrategias necesarias para lograrlos. |

| Nota: Sólo se presentan los criterios Universales y Diferenciadores observados en las clases. Fuente: Adaptado de Villalta et al. (2018, p. 119). |

|

En los intercambios se codificó el comportamiento ocular organizado, definido como fijaciones de la mirada en área de interés previamente definido. En el presente estudio se definieron 4 áreas de interés.

| Área de interés | Definición |

|---|---|

| Material Estudiante | La fijación es al cuaderno, lápiz o material que utiliza el estudiante (niño o niña). |

| Material Profesora | La fijación de mirada es a la pizarra, cuaderno o libro que la profesora usa en la clase. |

| Mira al rostro del estudiante | La fijación de mirada es al rostro, cabeza, manos, del estudiante. |

| No instruccional | La fijación de mirada no cubre las categorías anteriores (mira al techo, a la pared, ventana, suelo, puerta, etc.). |

| Fuente: Adaptado de McIntyre et al. (2019, p. 218). | |

2.4 Análisis de los datos

La codificación de los intercambios y criterios EAM fueron realizados con apoyo del programa Videograph, con codificadores entrenados cuyo coeficiente Kappa de concordancia fue entre 0.81 y 0.93, de alta concordancia.

Las fijaciones de mirada se codificaron con el software Tobii Glasses Analyzer versión 1.171. Las fijaciones fueron registradas en intervalos de 75 milisegundos, los cuales fueron registradas en un mapa de Área de interés estática (ver Tabla 3). El software reporta las fijaciones en las Áreas de interés estática en unidades de segundo.

Se codificaron un total de 957 intercambios, cuya duración de fijaciones de mirada fue entre 1-98 segundos: en total 7522 segundos. Al interior de estos intercambios se codificaron 392 intervenciones del profesorado con presencia de uno o más criterios de EAM, correspondiente con 3479 segundos de fijaciones.

El análisis que se realizó fue de varianza multivariado, diseño factorial mixto con un registro de variables dependientes intra-sujeto de fijación de mirada, donde las variables independientes y su interacción fueron: Escuela + Profesora + Intercambio + EAM + Zona + Intercambio * EAM + Intercambio * Zona + EAM * Zona + Intercambio * EAM * Zona. Asociado a la aplicación de la prueba F se utilizó el contraste post hoc de Scheffé (para tamaños de muestra distintos) para evaluar las diferencias de fijación de mirada, los grupos se configuraron a partir de: 1) Intercambio (6 tipos de intercambio); 2) uso de criterio EAM (sí/no) y 3) zona de la escuela (urbano/rural) con un nivel de significancia al .05 para el contraste de la hipótesis del diseño.

III. Resultados

La Tabla 4 muestra que, independiente de la zona (urbana o rural), en los intercambios Expositivos el profesorado tiende a mirar más tiempo su propio material de trabajo (MTP: pizarra, libro, materiales de demostración), y no emplear criterios de Experiencia de Aprendizaje Mediado (EAM) en sus intervenciones. Independiente de la zona, el profesorado tiende a mirar más el material de los estudiantes (MTE: cuadernos, material de trabajo) en los intercambios Regulativos sin intervenir con criterios EAM. En el profesorado urbano el tiempo para mirar el material de los estudiantes aumenta en los intercambios Co-formados y Explicativos con uso de criterios EAM, y en el profesorado de aula rural esto es así sólo en los intercambios Co-formados.

A su vez, el profesorado de aula rural tiende a mirar más su propio material de trabajo (MTP) en los intercambios Cooperativos y en estos no se observa uso de criterio EAM, en tanto que para dicho intercambio el profesorado de aulas urbanas se fija más en el rostro de sus estudiantes (ME), y hay uso de criterios EAM. Se observa también que el profesorado de aulas urbanas y rurales, aumentan el tiempo de mirar a los estudiantes (ME: sus rostros, establece relación cara a cara) en los intercambios Colaborativos, especialmente en aquellos que tienen criterios EAM.

| MTE | MTP | ME | NI | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| INT | EAM | ZN | M | DS | N | M | DS | N | M | DS | N | M | DS | N |

| EX | NM | U | 1.64 | 2.77 | 37 | 2.68 | 4.84 | 37 | 1.23 | 1.99 | 37 | 1.78 | 2.35 | 37 |

| R | 2.24 | 3.00 | 42 | 5.52 | 8.59 | 42 | 2.25 | 2.72 | 42 | 1.74 | 1.87 | 42 | ||

| CM | U | 1.99 | 2.59 | 34 | 1.90 | 3.52 | 34 | 1.75 | 2.11 | 34 | 1.46 | 2.03 | 34 | |

| R | 5.14 | 10.35 | 24 | 1.86 | 2.65 | 24 | 3.72 | 2.99 | 24 | 1.44 | 1.32 | 24 | ||

| R | NM | U | 2.04 | 2.64 | 63 | 0.36 | 0.84 | 63 | 1.15 | 1.71 | 63 | 1.78 | 2.74 | 63 |

| R | 4.42 | 5.30 | 39 | 2.31 | 7.73 | 39 | 2.68 | 3.28 | 39 | 1.57 | 1.52 | 39 | ||

| CM | U | 2.04 | 2.86 | 59 | 0.49 | 1.32 | 59 | 0.83 | 0.92 | 59 | 1.20 | 1.28 | 59 | |

| R | 3.49 | 3.46 | 29 | 0.62 | 1.19 | 29 | 2.88 | 3.69 | 29 | 1.51 | 1.50 | 29 | ||

| CF | NM | U | 2.54 | 6.20 | 50 | 1.33 | 3.92 | 50 | 2.05 | 2.28 | 50 | 1.17 | 1.40 | 50 |

| R | 4.13 | 5.59 | 30 | 3.25 | 3.82 | 30 | 6.26 | 6.77 | 30 | 2.12 | 2.35 | 30 | ||

| CM | U | 6.27 | 7.17 | 38 | 0.69 | 1.88 | 38 | 4.87 | 6.27 | 38 | 2.19 | 3.80 | 38 | |

| R | 10.12 | 16.13 | 22 | 2.83 | 4.39 | 22 | 6.57 | 9.32 | 22 | 2.12 | 3.30 | 22 | ||

| EXP | NM | U | 7.84 | 4.41 | 2 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1.40 | 1.67 | 2 | 1.19 | 1.68 | 2 |

| R | 14.88 | 19.65 | 5 | 3.07 | 5.96 | 5 | 3.79 | 5.99 | 5 | 1.12 | 1.01 | 5 | ||

| CM | U | 9.96 | 8.30 | 5 | 0.00 | 0.00 | 5 | 1.41 | 1.35 | 5 | 0.35 | 0.32 | 5 | |

| R | 9.92 | 12.77 | 8 | 1.32 | 3.31 | 8 | 2.56 | 2.30 | 8 | 0.69 | 0.49 | 8 | ||

| COP | NM | U | 1.56 | 3.76 | 28 | 0.47 | 0.88 | 28 | 1.88 | 1.97 | 28 | 1.39 | 1.59 | 28 |

| R | 4.65 | 6.41 | 20 | 7.17 | 10.89 | 20 | 4.19 | 2.56 | 20 | 2.38 | 3.06 | 20 | ||

| CM | U | 2.57 | 2.71 | 20 | 2.39 | 3.78 | 20 | 2.80 | 2.57 | 20 | 2.41 | 2.73 | 20 | |

| R | 3.47 | 4.80 | 15 | 4.21 | 6.47 | 15 | 6.36 | 5.76 | 15 | 3.07 | 2.25 | 15 | ||

| CL | NM | U | 3.31 | 2.93 | 6 | 0.33 | 0.52 | 6 | 4.22 | 5.04 | 6 | 2.64 | 2.65 | 6 |

| R | 9.66 | 8.60 | 11 | 0.31 | 0.50 | 11 | 8.73 | 5.08 | 11 | 4.06 | 2.36 | 11 | ||

| CM | U | 3.41 | 3.45 | 11 | 0.97 | 1.79 | 11 | 5.59 | 4.42 | 11 | 2.28 | 1.63 | 11 | |

| R | 1.46 | 1.51 | 3 | 1.29 | 2.24 | 3 | 22.09 | 25.28 | 3 | 5.58 | 4.85 | 3 | ||

| Nota: Tipos de Intercambio (INT): Expositivo (EX), Regulativo (R), Co-Formado (CF), Explicativo (EXP), Cooperativo (COP), Colaborativo (CL). Criterio de Experiencia de Aprendizaje Mediado (EAM): intercambio No Mediado (NM), Intercambio con Mediación (CM), Zona (ZN), Urbana (U), Rural (R). Área de fijación de la mirada: Material Estudiante (MTE), Material Profesora (MTP), Mira al rostro del estudiante (ME), No Instruccional (NI). Estadísticos descriptivos: Media (M); Desviación estándar (DS); Número de intercambios (N). |

||||||||||||||

Por otro lado, la Tabla 5 reporta que existiría evidencia suficiente para señalar que la variable Intercambio es la que produce más cambios en las condiciones de fijación de la mirada del profesorado en las áreas Material de Estudiante, Material de la Profesora, Mira al rostro del estudiante y No instruccional. Se han detectado con alta precisión los cambios en las áreas de interés: Material de Estudiante, Material de la Profesora, Mira al rostro del estudiante y No instruccional, y bajo impacto de la variable independiente Intercambio sobre ellas.

De igual forma, las evidencias registradas en las variables Experiencia de Aprendizaje Mediado (EAM) y Zona (ZN) muestran, para el caso de la variable EAM, que la diferencia es alta y significativa en la fijación de la mirada de la profesora en el área Mira al rostro del estudiante, cuando en los intercambios hay presencia de criterio EAM comparado con los intercambios donde no se observa uso de criterios EAM. En tanto que la variable Zona produce cambios significativos en la fijación de la mirada de la profesora en las áreas Material de la profesora, Mira al rostro del estudiante y No Instruccional, siendo más alta en el profesorado rural comparado con el de aulas urbanas.

| Variable Independiente | Área de Interés | F | ν | p | η2 | 1-β | Condiciones |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| INT | MTE | 5.23 | 5;601 | 0.00 | 0.05 | 0.99 | EX<CF; EX<EXP; R<CF; R<EXP; CF<EXP; EX>CP; |

| MTP | 4.50 | 5;601 | 0.00 | 0.04 | 0.97 | EX>R; R<CP; | |

| ME | 22.95 | 5;601 | 0.00 | 0.18 | 1.00 | EX<CF; EX<CL; R<CF; R<CP; R<CL; CF<CL; CP<CL | |

| NI | 5.12 | 5;601 | 0.00 | 0.05 | 0.99 | EX<CL; R<CL; CF<CL; EX<CL | |

| EAM | MTE | 0.27 | 1;601 | 0.87 | 0.00 | 0.05 | |

| MTP | 1.71 | 1;601 | 0.19 | 0.00 | 0.26 | ||

| ME | 8.49 | 1;601 | 0.00 | 0.02 | 0.83 | NM<CM | |

| NI | 0.16 | 1;601 | 0.69 | 0.00 | 0.07 | ||

| ZN | MTE | 1.40 | 1;601 | 0.24 | 0.00 | 0.22 | |

| MTP | 6.35 | 1;601 | 0.01 | 0.01 | 0.71 | R>U | |

| ME | 39.13 | 1;601 | 0.01 | 0.07 | 1.00 | R>U | |

| NI | 2.31 | 1;601 | 0.07 | 0.04 | 0.33 | R<U | |

| Nota: Intercambio (INT); Expositivo (EX); Regulativo (R); Co-Formado (CF); Explicativo (EXP); Cooperativo (CP); Colaborativo (CL); Experiencia de Aprendizaje Mediado (EAM); Ausencia de Mediación (NM); Presencia de Mediación (CM) Zona (ZN); Material Estudiante (MTE); Material Profesora (MTP); Mira al rostro del estudiante (ME); No Instruccional (NI); Rural (R); Urbano (U); Prueba Análisis de la Varianza para comparación de medias de tres o más grupos (F); Grados de libertad (ν); Probabilidad Exacta del Contraste de Hipótesis Estadísticas (p); Tamaño del Efecto (η2); Potencia Estadística del Contraste de Hipótesis (1-β). | |||||||

Asociado a lo antes expuesto, para contrastar la significación de los cambios en los tiempos de fijación de mirada, las pruebas multivariadas muestran diferencias estadísticamente significativas en relación con los intercambios que tienen criterio EAM por zona urbana y rural (F = 2.32; p = 0.00). A su vez, la prueba intra-sujeto revela que hay diferencias estadísticamente significativas de tiempo de fijación de la mirada entre los intercambios con criterio EAM de zona urbana y rural de la escuela [F (5) = 3.49; p = 0.00].

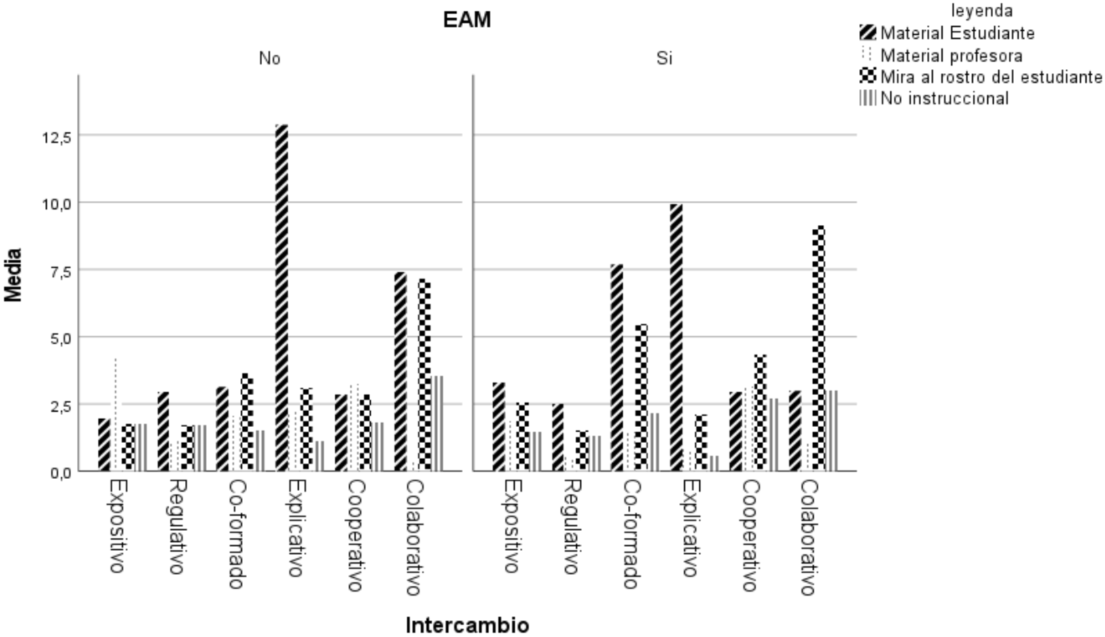

Por otro lado, la Figura 1 muestra que la distribución de las áreas de fijación de la mirada tiende a ser similar entre los seis tipos de intercambio con y sin criterio EAM. Mirar el material del estudiante es mayor en el intercambio Explicativo, independiente de que haya o no presencia de criterio EAM. En tanto que el tiempo para mirar al rostro de los estudiantes es mayor en los intercambios Colaborativos, especialmente en aquellos que tienen presencia de criterio EAM. El tiempo de fijación de la mirada en el material de la profesora es mayor en los intercambios Expositivos sin presencia de criterio EAM.

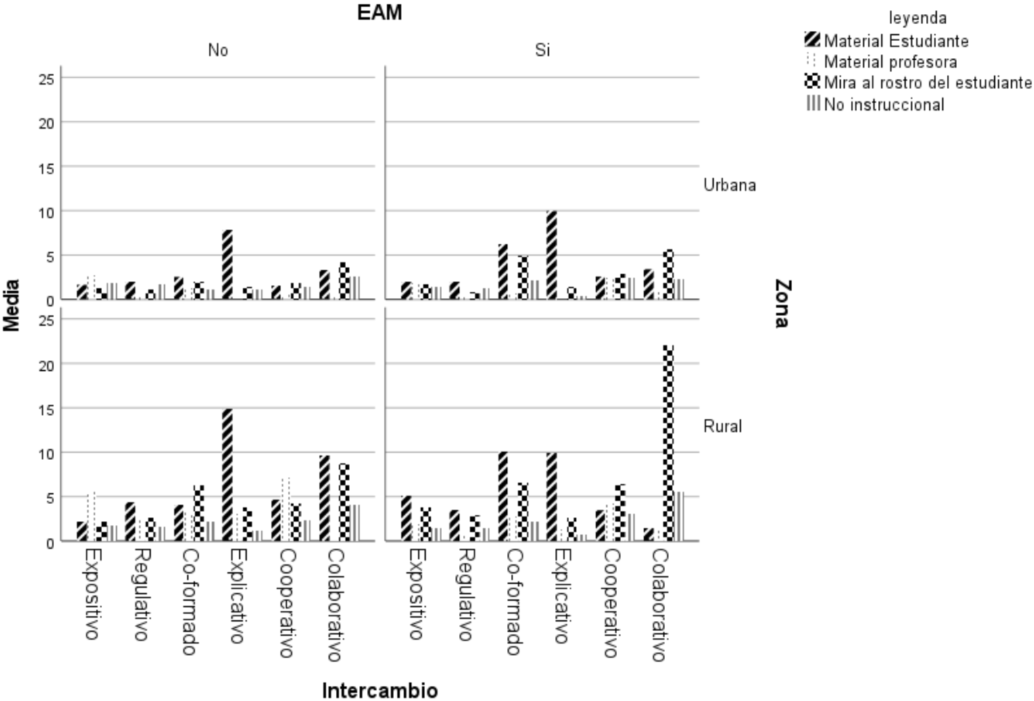

La Figura 2 reporta que los docentes de aulas rurales dedican más tiempo de fijaciones de mirada en el material y rostro del estudiante comparadas con los de aulas urbanas. Mirar al rostro del estudiante es mayoritario entre los intercambios Colaborativos con presencia de criterio EAM en los docentes rurales comparado con la distribución de las fijaciones de mirada en los intercambios sin criterio EAM y con los docentes urbanos. Por su parte, en el caso de los docentes urbanos, fijar la mirada en el material del estudiante tiene una media de tiempo más alta en los intercambios explicativos con presencia de criterio EAM comparado con las fijaciones de mirada en los intercambios sin presencia de criterio EAM.

IV. Discusión y conclusiones

De acuerdo con los resultados obtenidos, a partir de los datos muestrales, existiría evidencia suficiente para señalar que el intercambio produce diferencias estadísticamente significativas en el comportamiento de la mirada del profesorado en las áreas de interés estudiadas: Material del Estudiante, Material de la Profesora, Mira al rostro del estudiante, No Instruccional.

McIntyre et al. (2019) estudia la mirada del profesor en clases reales y su relación con la toma de decisiones en el aula, relación influida por el tiempo de experiencia de trabajo en aula y aspectos culturales de Reino Unido y Hong Kong que orientan las prioridades docentes. El presente estudio avanza en estudiar el papel de la mirada en relación con los fines pedagógicos en el micro nivel de las estructuras de conversación –intercambio– en las aulas latinoamericanas de contextos rural y urbano: Expositivo, Co-formado, Regulativo, Explicativo, Cooperativo y Colaborativo.

De acuerdo con los resultados obtenidos a partir de los datos muestrales, existiría evidencia suficiente para señalar que el empleo o no de criterios de Experiencia de Aprendizaje Mediado (EAM) y, el contexto urbano o rural de las aulas, producen diferencias estadísticamente significativas en el comportamiento de la mirada del profesorado.

Diversos estudios reportan la influencia del contexto sociocultural de las escuelas en la forma de interpretar la inclusión en las aulas (Assael, 2020; Ferreira et al., 2018; Sánchez et al., 2019) y del tipo de dialogo que el profesor establece en el aula para promover aprendizajes (Khan, 2021; Rojas-Drummond et al., 2020; Vasalampi et al., 2021). El presente estudio avanza en incorporar el tiempo de mirada de la profesora de educación básica como un recurso comunicativo que se incrementa cuando desarrolla intercambios que contienen criterios de la teoría de Experiencia de Aprendizaje Mediado (EAM) especialmente en aquellos donde aumenta demanda cognitiva a los estudiantes dado que, requieren mayor participación activa de ambos interlocutores –profesora y alumnos–, en su estructuración, como lo son los intercambios Colaborativos, Cooperativos, Explicativos y Co-formados.

La comunicación cara a cara es favorable a la interacción social cooperativa de intercambios recíprocos (Schilbach, 2015); y en el contexto escolar es importante el componente no verbal en el diálogo educativo (McIntyre et al., 2017; Muhonen et al., 2020; Smidekova et al., 2018). El presente estudio avanza en señalar que en el contexto de clases reales la conversación cara a cara entre profesores y estudiantes es más frecuente en las aulas rurales comparado por las conversaciones del profesorado de contexto urbano. Esto posiblemente tiene relación con el número de participantes en la sala y no necesariamente que sean intercambios con criterios de la teoría de Experiencia de Aprendizaje Mediado (Villalta et al., 2019). La relación cara a cara tiene más posibilidades en las aulas rurales comparada con las aulas urbanas.

Los criterios de la teoría de Experiencia de Aprendizaje Mediado (EAM) de Feuerstein han sido considerados parte de una comunicación pedagógica de calidad centrada en el alumnado y su proceso de aprendizaje (Poehner e Infante, 2015; Sandoval-Obando et al., 2018; Shamir et al., 2006). Los criterios EAM pueden tener presencia en diversos tipos de diálogos o intercambios (Villalta et al., 2022). En tal sentido, el presente estudio avanza en señalar que la mirada al rostro de los estudiantes es un recurso comunicativo que se incrementa en los diálogos pedagógicos donde hay presencia de criterios de mediación, comparado con los diálogos donde estos criterios no están presentes.

Investigaciones recientes indican que la mirada del profesorado en las interacciones con alumnos en sala de clase esta influidas por la experiencia docente, la cultura y el tipo de diálogo (McIntyre et al., 2019; McIntyre et al., 2017; Muhonen et al., 2020; Villalta et al., 2019). En el presente estudio el rango de experiencia docente de los y las participantes es amplio (1 a 37 años), quedando para futuros estudios precisar la incidencia de esta variable en la mirada. En el presente estudio se confirma que la distribución de la mirada de la profesora en la clase es diferente en los intercambios con criterio EAM entre las aulas de zona urbana y rural. El profesorado de aulas rurales tiene más tiempo la mirada en los materiales de los estudiantes y en sus rostros, comparado el profesorado de aulas urbanas, en los intercambios mediados Co-formados y Colaborativos.

El presente estudio aborda, desde el micronivel de la comunicación de sala de clase, la relación entre mirada, diálogo, mediación y contexto en el aula. El tipo de diálogo en el aula tiene efectos sobre la mirada de la profesora a los estudiantes y su material de trabajo. El empleo de criterios de la teoría de Experiencia de Aprendizaje Mediado (EAM) para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, es coherente con el aumento de la fijación de la mirada al rostro y sostener una relación cara a cara, especialmente en los intercambios Colaborativos.

La mirada de la profesora cumple un rol comunicativo en todos los intercambios pedagógicos, y el tiempo de fijaciones al estudiante o a su material aumenta cuando el estudiante toma la iniciativa en las intervenciones –como es el caso de los intercambios Explicativos–, o cuando participa de un diálogo que moviliza su experiencia –como es el caso de los intercambios Colaborativos.

Se encuentra que, cuanto más reducido es el grupo de la clase, como es el caso de las aulas rurales, el profesorado puede dedicar más tiempo a cada estudiante comparado con el de aulas urbanas. No obstante, es posible considerar que la cantidad de participantes no sea condición suficiente para tener diálogos educativos centrados en el estudiante y su proceso. Hay creencias y representaciones culturales indexadas a los contextos de trabajo pedagógico que es necesario seguir indagando, tales como, por ejemplo, el papel de la enseñanza en la promoción del aprendizaje, manifiesto en el presente estudio en estructuras expositivas la profesora tiende a mirar más tiempo su propio material de trabajo.

El presente estudio tiene entre sus limitaciones el no considerar el papel de la asignatura en las relaciones estudiadas. La mayoría de clases observadas eran de Lenguaje, pero se incluyeron las clases de otras asignaturas. Es muy probable que el contenido de asignatura influya en las estructuras conversacionales posibles y la mirada en las mismas. Otra limitación es la ausencia del análisis más preciso del tiempo de experiencia de docencia en las variables de estudio. En futuros estudios es recomendable analizar la influencia de la asignatura en el micro nivel de la interacción pedagógica en el aula, así como la experiencia de docencia y la reflexión de la propia práctica que realiza el profesorado.

Contribución de autoría

Marco Antonio Villalta-Paucar: conceptualización, investigación, metodología, obtención de fondos, supervisión, redacción del borrador original.

Pablo Livacic Rojas: análisis formal, software, validación, visualización.

Jéssica Verónica Rebolledo Etchepare: curación de datos, administración del proyecto, redacción-revisión y edición (40%).

Lautaro Barriga Carvajal: redacción – revisión y edición (30%).

Angélica Guzmán: redacción – revisión y edición (30%).

Declaración de no conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

Fuente de financiamiento

Proyectos FONDECYT 1200106 y 1150237, Gobierno de Chile.

References

Assael, C. (2020). Tensiones entre la igualdad y la diferencia: la construcción del otro desde los discursos de los docentes. Revista Q, 11(22), 10-22. http://hdl.handle.net/20.500.11912/8102

Burch, M., Haymoz, R. y Lindau, S. (2022). The benefits and drawbacks of eye tracking for improving educational systems. 2022 Symposium on Eye Tracking Research and Applications.

Emanuelsson, J. y Sahlström, F. (2008). The price of participation: Teacher control versus student participation in classroom interaction. Scandinavian Journal of Educational Research, 52(2), 205-223. https://doi.org/10.1080/00313830801915853

Ferrada, D. (2017). Formación docente para la diversidad. Propuestas desde la región del Biobío, Chile. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 22(74), 783-811.

Ferreira, J. M., Karila, K., Muniz, L., Amaral, P. F. y Kupiainen, R. (2018). Children’s perspectives on their learning in school spaces: What can we learn from children in Brazil and Finland? International Journal of Early Childhood, 50, 259-277. https://doi.org/10.1007/s13158-018-0228-6

Feuerstein, R., Falik, L. H. y Feuerstein, R. S. (2015). Changing minds and brains - the legacy of Reuven Feuerstein. Higher Thinking and Cognition Through Mediated Learning. Teachers College Press.

Figueroa, I. (2016). Rol mediador de aprendizajes en educación parvularia: procesos de apropiación en el contexto de una propuesta formativa en experiencia de aprendizaje mediado. Summa Psicológica UST, 13(1), 33-44.

Gardner, R. (2014). Conversation analysis in the classroom. En J. Sidnell Y T. Stivers (Eds.), The handbook of conversation analysis (pp. 593-611). Wiley Blackwell.

Haataja, E., Garcia, E., Salonen, V., Laine, A., Toivanen, M. y Hannula, M. S. (2019). Teacher's visual attention when scaffolding collaborative mathematical problem solving. Teaching and Teacher Education, 86, 102877. https://doi.org/10.1016/j.tate.2019.102877

Haataja, E., Salonen, V., Laine, A., Toivanen, M. y Hannula, M. S. (2020). The relation between teacher-student eye contact and teachers’ interpersonal behavior during group work: A multiple-person gaze-tracking case study in secondary mathematics education. Educational Psychology Review, 33, 51-67. https://doi.org/10.1007/s10648-020-09538-w

Hennessy, S., Rojas-Drummond, S., Higham, R., Márquez, A. M., Maine, F., Ríos, R. M., García-Carrión, R., Torreblanca, O. y Barrera, M. J. (2016). Developing a coding scheme for analysing classroom dialogue across educational contexts. Learning, Culture and Social Interaction, 9, 16-44. https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2015.12.001

Ishino, M. (2017). Subversive questions for classroom turn-taking traffic management. Journal of Pragmatics, 117, 41-57. https://doi.org/10.1016/j.pragma.2017.05.011

Jackson, P. W. (2010). La vida en las aulas. Morata.

Jarodzka, H., Skuballa, I. y Gruber, H. (2020). Eye-tracking in educational practice: Investigating visual perception underlying teaching and learning in the classroom. Educational Psychology Review, 33, 1-10. https://doi.org/10.1007/s10648-020-09565-7

Jurado, M., Avello, R. y Bravo, G. (2020). Caracterización de la comunicación interpersonal en el proceso enseñanza-aprendizaje. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 22. https://doi.org/10.24320/redie.2020.22.e09.2284

Kerbrat-Orecchioni, C. (1998). Les interactions verbales. Approche interactionnelle et structure des conversations [Interacciones verbales. Enfoque interaccional y estructura de las conversaciones] (Tomo I). Armand Colin.

Khan, S. (2021). The process of subject content transformation as examined through psychological and sociological perspectives: A study conducted in Oxfordshire, England. Cultural-Historical Psychology, 17(2), 65-75. https://doi.org/10.17759/chp.2021170207

Kozulin, A. (2015). The impact of cognitive education training on teachers’ cognitive performance. Journal of Cognitive Education and Psychology, 14(2), 252-262. https://doi.org/10.1891/1945-8959.14.2.252

McIntyre, N. A., Jarodzka, H. y Klassen, R. M. (2019). Capturing teacher priorities: Using real-world eye-tracking to investigate expert teacher priorities across two cultures. Learning and Instruction, 60, 215-224. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2017.12.003

McIntyre, N. A., Mainhard, M. T. y Klassen, R. M. (2017). Are you looking to teach? Cultural, temporal and dynamic insights into expert teacher gaze. Learning and Instruction, 49, 41-53. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2016.12.005

Moscoso, J. N. (2017). Los métodos mixtos en la Investigación en educación: hacia un uso reflexivo. Cadernos de Pesquisa, 47(164), 632-649. https://doi.org/10.1590/198053143763

Muhonen, H., Pakarinen, E., Rasku-Puttonen, H. y Lerkkanen, M.-K. (2020). Dialogue through the eyes: Exploring teachers’ focus of attention during educational dialogue. International Journal of Educational Research, 102, 1-12. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2020.101607

Núñez, C. G., González-Niculcar, B., Peña, M. A. y Ascorra, P. E. (2022). Análisis de facilitadores y barreras en educación rural en Chile: Inclusión en un país segregado. Athenea Digital. Revista de Pensamiento e Investigación Social, 22(2), e2654, 1-25. https://doi.org/10.5565/rev/athenea.2654

Núñez-Muñoz, C. G., Peña-Ochoa, M., González-Niculcar, B. y Ascorra-Costa, P. (2020). Una mirada desde la inclusión al Programa de Integración Escolar (PIE) en escuelas rurales chilenas: un análisis de casos. Revista Colombiana de Educación, (79), 347-368. https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RCE/article/view/9725

Orrú, S. E. (2003). Reuven Feuerstein y la Teoría de la Modificabilidad Cognitiva Estructural. Revista de Educación, 332, 33-54.

Pérez, Z. P. (2011). Los diseños de método mixto en la investigación en educación: una experiencia concreta. Revista Electrónica Educare, 15(1), 15-29. https://doi.org/10.15359/ree.15-1.2

Pluye, P. (2020). Integración en métodos mixtos. Marco conceptual para la integración de fases, resultados y datos cualitativos y cuantitativos. En V. Ridde Y C. Dagenais (Eds.), Evaluación de las intervenciones sanitarias en salud global. Métodos avanzados (pp. 195-220). IRD.

Poehner, M. E. e Infante, P. (2015). Mediated development. Language and Sociocultural Theory, 2(2), 161-183. https://doi.org/10.1558/lst.v2i2.26982

Rekalde, I., Vizcarra, M. T. y Macazaga, A. M. (2014). La observación como estrategia de investigación para construir contextos de aprendizaje y fomentar procesos participativos. Educación XX1, 17(1), 201-220. https://doi.org/10.5944/educxx1.17.1.10711

Rojas-Drummond, S., Barrera, M. J., Hernández, I. y Vélez, M. (2020). Dialogic interactions, co-regulation and the appropriation of text composition abilities in primary school children. Learning, Culture and Social Interaction, 24, 100354. https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2019.100354

Sánchez, S., Rodríguez, H. y Sandoval, M. (2019). Descriptive analysis of school Inclusion through Index for Inclusion. Psychology, Society, and Education, 11(1), 1-13. https://ojs.ual.es/ojs/index.php/psye/article/view/653

Sandoval-Obando, E. E., Moreno, A., Walper, K., Leguizamón, D. y Salvador, M. (2018). Pedagogical Strategies to Promote Mediated Learning Experiences in Vulnerable Contexts. Universitas Psychologica, 17(5), 1-13. https://doi.org/10.11144/javeriana.upsy17-5.pspm

Schilbach, L. (2015). Eye to eye, face to face and brain to brain: novel approaches to study the behavioral dynamics and neural mechanisms of social interactions. Current Opinion in Behavioral Sciences, 3, 130-135. https://doi.org/10.1016/j.cobeha.2015.03.006

Shamir, A., Tzuriel, D. y Rozen, M. (2006). Peer mediation-The effects of program intervention, maths level, and verbal ability on mediation style and improvement in maths problem solving. School Psychology International, 27(2), 209-231. https://doi.org/10.1177/0143034306064548

Smidekova, Z., Janik, M., Minarikova, E. y Holmqvist, K. (2018). Teachers' gaze over space and time in a real-world classroom. Journal of Eye Movement Research, 13(4), 1-20. https://doi.org/10.16910/jemr.13.4.1

Vasalampi, K., Metsäpelto, R.-L., Salminen, J., Lerkkanen, M. K., Mäensivu, M. y Poikkeus, A. M. (2021). Promotion of school engagement through dialogic teaching practices in the context of a teacher professional development programme. Learning, Culture and Social Interaction, 30. https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2021.100538

Villalta, M. A., Assael, C. y Baeza, A. (2018). Conversación y mediación del aprendizaje en aulas de diversos contextos socioculturales. Perfiles Educativos, 40(160), 101-119. https://doi.org/10.22201/iisue.24486167e.2018.160.58496

Villalta, M. A., Assael, C., Delgado-Vásquez, A. E., Torres-Acuña, W. y Lebeer, J. (2022). Effect of Mediated learning in teacher-child interactions in urban and rural primary school classrooms. Language and Sociocultural Theory, 8(2), 239-262. https://doi.org/10.1558/lst.18173

Villalta, M., Vera-Villarroel, P., Assael, C. y Segovia, A. (2019). Eye tracking and conversational structures in chilean rural and urban elementary education classrooms. Interciencia, 44(5), 266-273.

Villalta-Paucar, M. A., Martinic-Valencia, S. y Assael-Budnik, C. (2022). Interacción y práctica reflexiva del docente en la sala de clase. Revista Colombiana de Educación (86), 95-118. https://doi.org/10.17227/rce.num86-12270

Wolff, C. E., Jarodzka, H., van den Bogert, N. y Boshuizen, H. P. A. (2016). Teacher vision: expert and novice teachers’ perception of problematic classroom management scenes. Instructional Science, 44, 243-265. https://doi.org/10.1007/s11251-016-9367-z