Actitudes y comportamientos de justicia social del profesorado en contextos desafiantes. Estudio de caso

Cómo citar: Moreno-Medina, I. (2025). Actitudes y comportamientos de justicia social del profesorado en contextos desafiantes. Estudio de caso. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 27, e04, 1-15. https://doi.org/10.24320/redie.2025.27.04.5930

Resumen

Esta investigación busca conocer las actitudes y comportamientos del profesorado de escuelas situadas en contextos desafiantes y comprender cómo algunos de ellos se convierten en docentes socialmente justos. Se utilizó el enfoque metodológico de estudios de caso en cinco centros educativos: tres públicos y uno privado-concertado, de España, y uno público, de Portugal, con una muestra conformada por el personal docente y no docente de las escuelas. El análisis de documentos, la observación no participante y la información recabada en entrevistas semiestructuradas permitieron identificar dos perfiles docentes (uno comprometido con la educación y la justicia social; y otro agotado y desmotivado), y conocer las prácticas, motivaciones y liderazgo de docentes que trabajan por la justicia social. Se evidencia, así, la necesidad de una formación específica en justicia social y sensibilización ante las desigualdades.

Palabras clave: formación de docentes, escuela desfavorecida, zona de prioridad educativa, justicia social

I. Introducción

Ser un docente implicado con la Justicia social no es algo sencillo. Requiere de sensibilización y formación específica para poder comprender las injusticias sociales y saber cómo trabajar para cambiarlas. Por esta razón, en los últimos años se demanda mayor investigación sobre la práctica educativa con enfoque en la enseñanza y el aprendizaje de la diversidad o de las cuestiones más sociales en la formación docente (Hambacher y Ginn, 2020; Truscott y Obiwo, 2021) y sobre la formación profesional docente y la práctica en educación para la Justicia social (Dover et al., 2020).

Los docentes socialmente justos son agentes de cambio con un alto compromiso para establecer una sociedad justa y democrática, para ello requieren una formación que permita el pensamiento crítico, el conocimiento de las diferentes culturas y perspectivas y autotrabajar los prejuicios (Cochran-Smith, 2020). La formación profesional docente es un pilar básico en la construcción de un perfil de educadores comprometidos con la justicia social; son numerosos los autores que en los últimos años (Albalá et al., 2021; Goodwin y Darity, 2019; Spitzman y Balconi, 2019) así lo consideran, argumentando esta idea en base a las investigaciones realizas. Goodwin y Darity (2019) analizaron programas de formación inicial del profesorado y destacan la necesidad de incluir conceptualizaciones sobre lo que supone la equidad educativa y la justicia social. Asimismo, Albalá et al. (2021) realizaron un estudio cuantitativo para averiguar las actitudes de los docentes hacia la justicia social y la inclusión, y señalan que el profesorado difiere en sus actitudes según sus creencias sobre la justicia. Por esto, indican, es importante, para conseguir contextos educativos más justos, que el profesorado trabaje la inclusión y la justicia. Para dar respuesta a esta necesidad formativa, Spitzman y Balconi (2019) proponen que el equipo docente establezca relaciones con la cultura de los estudiantes; es decir, que trabajen para crear conexiones que se basen en prácticas interculturales, y que tengan relación con los antecedentes y las necesidades lingüísticas de los jóvenes.

Existe evidencia del impacto positivo en el estudiantado cuando los líderes escolares y docentes trabajan por la justicia social. Esto se recoge en la revisión realizada por Hunt y Seiver (2018) y Shaked (2019). Shaked, además, señala que a pesar de conocer ese impacto, existen limitaciones sobre cómo preparar a los docentes para que se formen en educación para la justicia social. Y es que, para que la escuela esté comprometida con la justicia social se debe ofrecer al profesorado un proceso de aprendizaje sobre la misma y es obligatorio debatir sobre el tema y fomentar el aprendizaje democrático entre el profesorado (Butin, 2015; Burns y Miller, 2017). Según Butin, se debe hacer un trabajo previo con los docentes que permita respaldar el trabajo que posteriormente se hace en el aula, por lo que es esencial que la formación contemple también los procesos democráticos y educativos.

Este proceso de aprendizaje para los educadores es complejo porque no existe un marco común de formación en justicia social. Es más, no es una formación regulada y básica en la formación de docentes, sino que se recurre a ella tras finalizar su titulación. Por ello, la formación que reciben los estudiantes que se van a dedicar a la enseñanza tiene que estar focalizada en la justicia social y que sea compulsada, porque es necesario que se haga también de manera oficial (Kohli et al., 2015). La oficialidad de la formación profesional docente en la educación para la justicia social permitiría, además, darle el reconocimiento sociopolítico que requiere un tema como este. Asimismo, tal y como está configurada la formación del futuro profesorado, se requiere una mejora de las competencias y los contenidos; es ineludible que esta formación no sea sólo una especialización y, por lo tanto, algo optativo, sino que sea permanente en la formación docente, para que también se vean beneficiados de este aprendizaje aquellos que no tienen una perspectiva de educación sobre la opresión (Francis et al., 2017; Francis y Le Roux, 2011).

La justicia social es un concepto complejo y con diferentes dimensiones. Siguiendo la línea de Murillo y Hernández (2011), la justicia social tiene un enfoque tridimensional como re(distribución), reconocimiento y representación: 1) el concepto de justicia social como (re)distribución (Nussbaum, 2006; Rawls, 1971) se basa en el reparto o distribución de los bienes, que comprenden tanto los recursos materiales como los culturales o las capacidades; 2) justicia social como reconocimiento (Collins, 1991; Fraser, 2008; Fraser y Honneth, 2003) hace referencia al respeto por todas las culturas, así como a su propio reconocimiento, y 3) justicia social como representación (Fraser, 2008; Fraser y Honneth, 2003; Miller, 1999; Young, 2000) se refiere a garantizar a todas las personas la oportunidad de participar de manera activa en la toma de decisiones en el ámbito social. Según Cuenca (2012), no se puede considerar el concepto de justicia social sin uno de los pilares nombrados antes y, además, según Carneros et al. (2018) tampoco se puede concebir la idea de justicia social sin justicia ambiental porque son luchas políticas unidas.

Esto significa que la formación docente para la justicia social debe tener diferentes enfoques para que pueda abarcar de manera correcta todos los pilares de la educación para la justicia social. Según Kelly-Jackson (2015), los cursos de formación docente para los futuros maestros deberán tener un planteamiento hacia la compresión de las relaciones de poder, de la exclusión —y, por tanto, la inclusión— sobre la docencia con una perspectiva culturalmente sensible, de género y de democracia educativa. En relación con esta idea, es interesante la perspectiva de Ebersole et al. (2016), puesto que hablan del término enseñanza sensible para el profesorado, un concepto que tiene una estrecha relación con la justicia social. Para Ebersole et al. es necesario que, tras la formación, exista por parte de los docentes el compromiso de recolectar los datos del contexto de sus estudiantes para poder tomar decisiones que sean justas para ellos.

Lee (2011), en su investigación, confirma que la formación docente debe considerar los principios de la justicia social tanto para docentes noveles como aquellos con más experiencia para preservar los conocimientos y la sensibilidad adquirida. Frederick et al. (2010) también exponen que la formación docente con programas de educación para la justicia social ha marcado diferencias positivas anteriormente. En otra prueba realizada en Estados Unidos se encontraron efectos positivos en la salud mental de los educadores que compartieron sus historias de resiliencia ante los desafíos de desigualdad en las escuelas (Farnsworth, 2021). Estas prácticas educativas, igualmente, aumentan el conocimiento que los profesores tienen sobre sí mismos y aquellos que se han visto sumergidos en experiencias de formación en justicia social lo han considerado como algo positivo (Bali et al., 2020).

El enfoque de la práctica docente hacia la justicia social debe ser clara. Por ello, DiAngelo y Sensoy (2019) dan importancia, también, al autoconocimiento de los educadores y al conocimiento de los grupos privilegiados y oprimidos. El autoconocimiento permite al profesorado saber cuál es su posición en la sociedad. La intención de DiAngelo y Sensoy es reconocer el lugar en el que están los docentes como grupo mayoritario y poder trabajar desde una perspectiva adecuada con los grupos minoritarios. Para ambas es esencial que, además de una formación teórica, el profesorado pueda aprender de sus propias experiencias.

En definitiva, los docentes para la justicia social tienen que ser profesionales responsables y capaces del cambio educativo, con formación específica en justicia social, preocupados por la educación inclusiva y ser personas reflexivas y críticas (Pantic y Florian, 2015). De hecho, Pantic y Florian explican que en la formación docente enfocada al profesorado para la justicia social se requiere tener un compromiso con esta, con la inclusión, con la comprensión de lo colectivo y de otros agentes educativos y ser flexibles. El docente, además de ser un agente educador, tiene que ser activista (Navarro, 2018). Westheimer (2020) defiende también la idea del maestro activista, dándole una especial importancia a la promoción de la participación en la vida social en todos los horizontes posibles y que, del mismo modo, se fomente que los estudiantes tengan con una especial orientación a la justicia. Son los docentes quienes pueden eliminar barreras en el aprendizaje y la participación, y promover oportunidades de éxito entre sus estudiantes (Jiménez et al., 2017).

Una de las características que deben tener los docentes, según Murillo e Hidalgo (2018), es que en particular en aquellos contextos socioeconómicamente desafiantes confíen tanto en la idea de aprender por parte de los estudiantes como de hacerse responsables de sus logros (Murillo, 2021). Es más, el papel de los líderes educativos en la práctica escolar de justicia social es esencial, puesto que favorece la relación con la comunidad: consiguen involucrar más a las familias, se entienden con los agentes socioeducativos del barrio y conocen las necesidades educativas de sus estudiantes, especialmente la de aquellos que necesitan mayor atención (Hernández-Castilla et al., 2013).

Conscientes de esta realidad, el objetivo de esta investigación es comprender cuáles son las actitudes y comportamientos del profesorado de escuelas situadas en contextos desafiantes y cómo se convierten en docentes socialmente justos.

II. Método

Dada la naturaleza cualitativa de la investigación se realizó se optó por el estudio de caso, el cual se utiliza para comprender un fenómeno en profundidad (Yin, 2018). Los criterios de selección establecidos para la elección de escuelas en contextos desafiantes fueron: i) ser centros con (al menos) etapas de educación primaria e infantil, ii) estar ubicados en barrios con alta tasa de desempleo y baja renta per cápita y iii) que el alumnado matriculado en el centro viva en el mismo barrio en el que se ubica de la escuela. Estos criterios no contemplaron otros factores, como la titularidad de los centros o las líneas de estos.

Al final se seleccionaron cinco centros educativos de educación primaria. Cuatro de ellos ubicados en diferentes barrios de Madrid capital (España) y uno en Oporto (Portugal). Todos de titularidad pública excepto uno de Madrid —de titularidad privada-concertada.

El trabajo de campo se orientó a partir de las categorías de análisis a priori que se muestran en la Tabla 1.

| Categoría | Descripción | Subcategorías |

|---|---|---|

| Actitudes y comportamiento de los docentes |

Comprender la disposición de ánimo manifestada de algún modo por parte de los docentes, sus comportamientos y la relación de estos con la equidad y la justicia. Cómo es la motivación, quién está verdaderamente motivado y cuáles son las razones. Si existe un sentido de responsabilidad social debido al contexto en el que se encuentran o por la población con la que trabajan. |

Motivación. Fomento de un buen o mal clima de trabajo. Sentido de la responsabilidad. Carga emocional. Sentido de equidad y justicia. |

| Prácticas docentes |

Profundizar en cuáles son las metodologías que utilizan los docentes y su sentido y cómo los docentes adaptan su trabajo al contexto de los estudiantes. También conocer cuáles son las líneas de trabajo del centro o de subequipos de trabajo, así como la existencia de proyectos colaborativos en el propio centro o con agentes externos. Qué docentes tienen algún tipo de formación, si esta se ofrece desde el propio centro o desde otra institución y si esta formación incluye en su práctica docente y tiene relación con el contexto de la escuela. |

Metodologías utilizadas. Formaciones de los docentes. Líneas de trabajo. Proyectos colaborativos. Adaptación al contexto. |

| Relación entre docentes y el resto de la comunidad educativa |

Comprender el tipo de relaciones que se da entre los miembros de la comunidad educativa. Si hay trabajo en equipo y quiénes lo forman. Cómo los docentes y el equipo directivo se relacionan tanto con las familias, como con entidades socioculturales o educativas que rodean al centro. Qué profesores están implicados en esta relación y las razones de esta. Si hay algún espacio para ello, qué miembros de la comunidad aceptan esa relación y si forman parte de una institución reglada o es un grupo formado por personas independientes. |

Tipo de relaciones entre el profesorado. Trabajo en equipo. Tipo de liderazgo por parte del equipo directivo y de los docentes. Relación con las familias. Tipo de colaboración con asociaciones del barrio. |

Los participantes fueron 34: miembros del equipo directivo, equipo docente y no docente (educadores sociales, trabajadores sociales, personal de enfermería y asesores educativos). Este último grupo fue variable en cada centro porque dependía de las características de la escuela y del personal con que contaban, como se muestra en la Tabla 2.

| Centros participantes | CEIP Nororma | CEIP Axarquía | Colegio Guadalteba | CEIP Los Guadalhorce | TEIP Costa del Sol |

|---|---|---|---|---|---|

| Miembros equipo directivo | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |

| Docentes | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 |

| Personal no docente | 1 | 2 | 2 | - | 4 |

| Nota: CEIP = Centro de Educación Infantil y Primaria; TEIP = Territorio Educativo de Intervención Prioritaria. | |||||

Para la recogida de datos se procedió a la revisión de los documentos clave de los centros, se utilizó la observación no participante y se realizaron entrevistas semiestructuradas y entrevistas abiertas e informales.

Para la revisión de los documentos clave se consultaron los más relevantes de cada centro, como son: a) Proyecto educativo del centro, b) Plan de convivencia y/o informes del centro, c) Planes y proyectos vigentes y finalizados, d) Página web del centro y blogs particulares de las clases y proyectos, e) Blog, cuando lo había, de la Asociación de madres y padres de alumnos o de la Asociación de familias de alumnos y f) los documentos de trabajo internos que fueron ofrecidos por los propios centros.

Para la observación no participante se utilizó un diario de campo: la investigadora estuvo en cada centro durante toda la jornada escolar en el tiempo de estudio con los diferentes participantes. Todas las asistencias fueron aceptadas por los participantes a los que se acompañaba y se realizaron según las necesidades y horarios propuestos por el centro educativo. Para este diario se recogieron observaciones de las situaciones relacionadas esencialmente con el objetivo de la investigación. Esto es, de hechos que ocurrieron en diferentes espacios y con diferentes actores, sin tomar parte de estos ni interactuar con la comunidad escolar.

Para las entrevistas semiestructuradas se realizó un guion con los núcleos temáticos del estudio basado en las categorías a priori que se formaron. En el guion original se reflejaron 30 preguntas centrales, aunque no todas se realizaron debido a que los entrevistados contestaban a algunas de ellas cuando daban respuesta a otras. Además de las preguntas relacionadas directamente con las temáticas a abordar, el inicio de la entrevista tenía preguntas de encuentro y se establecieron también preguntas de cierre.

Durante la realización de las entrevistas estas se fueron adaptando a las respuestas de los participantes y se indagó más en aquellas preguntas cuyas respuestas fueron breves para poder profundizar en los asuntos esenciales (todo esto creando rapport y de manera no invasiva). Los participantes fueron quienes eligieron los espacios, horarios y fechas de las entrevistas, que tuvieron una duración de entre 60 y 90 minutos.

Para realizar el trabajo de campo se siguieron las siguientes etapas: 1) contactar con los centros educativos para poder acceder a ellos informando el objetivo de la investigación a través de llamadas y correos electrónicos, 2) una primera reunión presencial con el equipo directivo para aclarar dudas, 3) aprobación del trabajo de campo del estudio por parte del claustro tras ser informado tanto equipo docente como no docente sobre la investigación, 4) las entrevistas se empezaron a realizar tras la manifestación voluntaria de los participantes. Una vez realizadas las primeras entrevistas con el equipo directivo se procedió a la lectura de los documentos clave.

El fin de la recogida de datos a través de las entrevistas lo marcó la información acumulada, esto es, cuando no se obtenían más datos relacionados con el objetivo de la investigación. El período que se dedicó a la recogida de datos fue distinto en cada escuela, según las necesidades de la investigación: un mes para el CEIP Axarquía, el Colegio Guadalteba y el TEIP Costa del Sol, y dos meses para el CEIP Nororma y el CEIP Guadalhorce. Respetando así las necesidades espaciales y temporales de cada comunidad escolar.

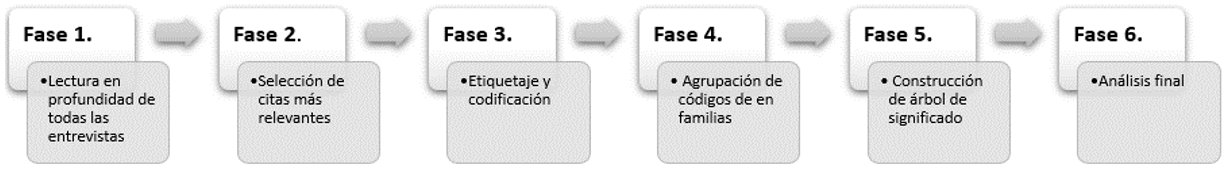

Tras finalizar la recogida de datos y la transcripción de los mismos, se inició el análisis con el software Atlas.ti para el trabajo de etiquetaje. Los datos se analizaron por escuelas. Para hacer la triangulación, una vez terminado el trabajo de campo y el análisis de los datos, se entregó a a cada escuela un informe con los resultados (Figura 1).

El proceso de investigación se desarrolló bajo los principios éticos de la investigación humana, recogidos en la Declaración de Helsinki y para la realización de la investigación se pusieron en práctica las directrices del Comité de Ética para la Investigación de la Universidad Autónoma de Madrid. Los nombres de los participantes voluntarios no aparecen y el nombre de los centros educativos no son reales, ya que se garantizó la confidencialidad de los datos.

III. Resultados

De acuerdo con los objetivos de la investigación, se presentan los resultados obtenidos divididos en tres bloques: actitudes y comportamientos de los docentes, prácticas educativas y relaciones entre los miembros de la comunidad escolar.

3.1 Actitudes y comportamientos del profesorado de escuelas situadas en contextos desafiantes

El estado emocional de los docentes en un contexto socioeconómicamente desafiante es complejo y diverso. Para los profesores ha supuesto una transformación en su trabajo y en su estado personal. Por eso, en todas las escuelas se pueden identificar dos perfiles: uno, motivado y comprometido con la educación, el cambio, la comunidad y la justicia social; el otro, agotado y desmotivado.

Uno de los factores importantes que afectan a los docentes y a su forma de participación en la escuela son los conflictos que llegan al aula y se manifiestan a través de la violencia. A pesar de destacar un grupo de docentes que trabajan para la justicia social también se puede observar que algunos no cuentan con las estrategias suficientes para trabajar en estos contextos. Hay testimonios que así lo reflejan:

Que hay días difíciles, muchos, muchísimos. Yo he llorado, me he ido llorando de aquí muchas veces. (CEIP Axarquía, Maestra 3, 9:9)

Es muy duro emocionalmente. (CEIP Nororma, Maestra 2, 7:3)

Estos niveles de implicación también tienen consecuencias, ya que el trabajo de los docentes conlleva a que se adquieran roles profesionales que no corresponden directamente a la educación formal; es decir, los docentes cumplen con funciones relacionadas con el ámbito social en muchas ocasiones. Quien no consigue tener esa implicación o saber actuar ante las dificultades que nacen desde los contextos desafiantes no se queda en la escuela; así se manifiesta desde los centros:

La implicación aquí del profesorado es… o se tiene o… esto es muy quemante. Hemos tenido gente que ha aguantado aquí muy poquito. (Colegio Guadalteba, Educador Social, 2:3)

Hemos tenido personas que lo llevaban mal y han pedido concurso de traslado. Depende de cómo tú seas, las expectativas que tengas… aquí somos más trabajadores sociales que maestros. (CEIP Guadalhorce, Jefa de Estudios, 1:11)

Y, aunque la consecuencia sea esa alta movilidad del profesorado —que pide traslado o se va del centro—, hay docentes que tienen un alto compromiso con la justicia social y se quedan en el centro. Destaca el sentido de responsabilidad del equipo humano que trabaja en los centros y su implicación con la comunidad de la escuela y del barrio. Una persona del equipo no docente lo resume así:

El trabajo es difícil con estos jóvenes, que es algo constante y agotador. Pero si esta escuela no estuviese en este contexto, no tendría sentido nuestro papel. (TEIP Costa del Sol, Trabajadora social, 1:21)

Los maestros se involucran, pueden cubrir esta necesidad de manera momentánea y asistencial, aunque su objetivo sea un cambio permanente y basado en la justicia y la equidad:

Me gustó el colegio por eso, sobre todo porque eran coherentes, pensaban en lo que hacían. […] Esta gente, los profes, viven en el entorno, duermen en el entorno, ven todo lo que hay en el entorno y quieren cambiarlo. (Colegio Guadalteba, Educador Social, 2:17)

Trabajamos de forma justa con nuestros alumnos, permitiendo la individualidad en la diferencia. Hacemos una escuela inclusiva, donde igualdad significa justicia. Miramos por las diferencias individuales para promover acciones conjuntas. (TEIP Costa del Sol, Psicóloga, 6:2)

3.2 Prácticas docentes

En los centros educativos se desarrollan distintas prácticas docentes que se ajustan a las necesidades que llegan a la escuela debido a las características del contexto desafiante que les rodea. En el caso del CEIP Axarquía, el equipo directivo señaló que al cambiar la estrategia —y basarse, especialmente, en las metodologías activas— se habían encontrado con docentes que no podían “seguir” esa manera de trabajar. Algo claro en la escuela era la necesidad de cambiar y dejarlo reflejado en el proyecto del centro para que todos estuvieran en la misma línea y no fuera una actividad exclusiva en el aula. Este compromiso requiere mucha responsabilidad y un aprendizaje enfocado en el contexto en que se encuentra la escuela, por lo que varios docentes no se veían capaces porque significaba un importante esfuerzo físico y psicológico. Así lo indica la directora:

No es cómoda nuestra forma de trabajar porque no trabajamos con libros. Trabajamos con metodologías activas. Hay que preparar mucho las clases, hay que coordinarse mucho y hay profesoras a las que no les gusta trabajar así. […] Hay que tener capacidad de improvisación, tener muchos recursos… y hay gente que no los tiene. Hay otros que se van porque el reto que suponen nuestros niños les supera. Dicen: “Me supone tanta tensión que no lo soporto”. (CEIP Axarquía, Directora, 4:8)

Para este trabajo es necesario tener conocimiento del contexto, de sus características, de cómo funciona. Pero eso no es todo, hay que formarse para poder dar respuesta a las necesidades de sus estudiantes. Estos centros, en general, también destinan mucho tiempo tanto a la elaboración de proyectos que contribuyen a la mejora de la escuela y del barrio, como a los seminarios de formación.

Todos los profesores hemos formado un seminario para desarrollar el proyecto del centro y desarrollarlo mejor. (CEIP Axarquía, Maestra 4, 6:1)

Estamos muy motivados, muy vocacionales, pero también muy cansados. Muy cansados. Estos últimos años hemos hecho un esfuerzo grande en formación y eso se paga. […] Si no estuvieran vocacionados no estarían aquí. De hecho, hemos tenido docentes que se han ido, que al final no han aguantado. (Colegio Guadalteba, Director, 3:7)

El equipo directivo de cada escuela siempre intenta ayudar, especialmente a los docentes recién llegados para que comprendan qué es lo que sucede en el entorno y puedan adaptar su labor educativa a las necesidades de sus estudiantes. Asimismo, estos líderes educativos promueven el trabajo en equipo y buscan estrategias útiles para ser aplicadas en la realidad de estos contextos.

La directora se involucra, ya no solo a nivel de lo que es el niño y de la educación, también se involucra en otros niveles de la vida. (CEIP Axarquía, Maestra 1, 2:28)

Pero los docentes que forman parte del equipo directivo también se encargan de otras tareas. Por ejemplo, destaca el papel de la directora del CEIP Guadalhorce, quien es la referente para las familias y no hay tutorías con los maestros de cada clase. Cuando surge cualquier problema, los padres de familia acuden a ella, nunca a los tutores de referencia, quienes no han conseguido crear un vínculo lo suficientemente fuerte como para que las familias los busquen a ellos y no al equipo directivo. A las funciones que ya tienen se le suman esas tutorías. Hay otro factor que se añade a la carga de trabajo en la secretaría: el nivel de lectoescritura de algunas familias es tan bajo que necesitan ayuda con los trámites burocráticos.

Intentamos hacer de mediadores entre familia y profes para que los tutores entiendan por qué los niños son así. Intentamos coordinar un poco todo para que se pueda trabajar bien. (CEIP Guadalhorce, Jefa de estudios, 1:12)

Nosotros no estamos en el despacho encerrados, no. Nos enteramos de lo que pasa en clase y con los compañeros […] En el horario lectivo estás todo el día para allí, para allá, pasan cosas de clase, vienen aquí malitos. El trabajo administrativo lo hacemos después del horario lectivo. Este cole no se presta a que el equipo directivo no esté metido en la dinámica del cole. (CEIP Guadalhorce, Jefa de Estudios, 1:15)

Las dificultades económicas que enfrentan las familias de los estudiantes, tanto para adquirir el material escolar, como para la vestimenta, es otra de las situaciones comunes en estas cinco escuelas. El problema es que estas familias tampoco pueden permitirse pagar los libros de trabajo, cuadernos, lápices o incluso materiales específicos de asignaturas, tales como la flauta dulce y el cuaderno de pentagramas en la clase de Música:

Yo moralmente no soy capaz de tener a un niño de brazos cruzados. Entonces le doy otras fichas adicionales que hago yo. (CEIP Nororma, Maestra 2, 7:2)

Han sido los docentes y el equipo directivo quienes han facilitado la colaboración con otras entidades para resolver este problema o han solicitado algún tipo de ayuda económica para solucionar la situación. No contar con el material hace que los profesores no puedan planificar, por lo que han tenido que buscar alternativas, diferentes a la Administración, que den respuesta a esta necesidad, y diseñar actividades ingeniosas que permitan la adquisición de las competencias aun cuando no todos los estudiantes cuenten con los mismos recursos.

Además de lo expuesto, hay otro tipo de problemas que no quedaron recogidos en la investigación porque no son constantes, sino incidencias no previstas. En todas las escuelas se dan, a diario, contingencias que requieren una intervención más o menos urgente. La capacidad de improvisar buenas prácticas que ayuden a solucionar estas situaciones es una gran ventaja para el equipo humano, pero también resulta una tarea agotadora que mueve la agenda en cualquier momento del día y que, por lo tanto, requiere adaptarse a las necesidades del contexto de manera frecuente.

Tienes que estar muy integrado en toda la problemática de la población, sino difícilmente puedes llevar a cabo tu cometido. Aquí lo académico es secundario, las notas no son importantes. Cuando hacemos evaluación aquí hablamos de esto, no hablamos de las notas. Partimos de que es imposible; que los chavales necesitan tener un entorno normalizado para sacar buen nivel académico. (Colegio Guadalteba, Educador Social, 2:8)

3.3 Relaciones entre la comunidad educativa

En algunos casos puede haber diferencias entre docentes con respecto a las metodologías o las formas de comprender el contexto, sin embargo, están muy unidos y se ha generado un alto nivel de colaboración entre ellos. La colaboración es un elemento esencial en estas escuelas para producir algún tipo de cambio y mejora que cause impacto en estudiantes, familias y en el barrio. Se rescatan algunas citas en las que se evidencia la unión entre los profesionales de los centros, especialmente en los momentos más difíciles:

Yo tuve un intento de agresión cuando llegué y vamos, el apoyo fue total. A pesar de las diferencias de metodologías, cuando pasa algo la gente se vuelca contigo. Y para a mí eso es lo más importante. (CEIP Guadalhorce, Maestra 4, 4:7)

La relación entre los profesores es buena. Si piden un poco de ayuda: “Oye, qué es que esto”, creo que entre ellos se ayudan bastante. “Oye, que necesito apoyo para esto”, “oye, que he pensado que podemos hacer”, y creo que ahí sí que se apoyan entre ellos. (CEIP Nororma, Enfermera, 4:12)

Los docentes de estas escuelas se ven sometidos a una alta carga emocional y laboral extra para llegar a los mínimos necesarios del currículo y ofrecer a los niños, a las familias y al barrio algún tipo de mejora. Pero todo esto lo hacen sin recibir un apoyo real. El trabajo puede resultar demasiado complejo y algunos no son capaces de soportarlo. El profesorado que no tiene implicación y compromiso social no sabe sobrellevar las situaciones con las que puede encontrarse en el día a día del centro. Una vez que los docentes comprenden que la dinámica de esta escuela no es la misma que la de otras, ubicadas en contextos favorables, entienden la magnitud de la labor que les toca realizar. El equipo directivo brinda orientación y apoyo a los nuevos profesores o a aquellos que son nóveles en un entorno como el descrito:

No tenía ni idea de cómo eran estos niños. Intenté investigar por internet, buscar sobre cosas de su cultura. Y lo que encontraba tampoco era lo que yo percibía de ellos en el aula. (CEIP Guadalhorce, Maestra 2, 2:1)

Intentamos hacer de mediadores entre familia y profes para que los tutores entiendan por qué los niños son así. Intentamos coordinar un poco todo para que se pueda trabajar bien. (CEIP Guadalhorce, Jefa de estudios, 1: 12)

Es necesario contar con características profesionales y personales muy potentes, ligadas al compromiso social. Las particularidades del contexto requieren que el trabajo sea colaborativo:

Una vertiente humanitaria fuerte y que trabaja mucho en red y en pro de los alumnos. Se procura crear estrategias y superar dificultades, estableciendo puentes constantes con las familias, implicándonos en el proceso educativo. (TEIP Costa del Sol, Docente 2, 4:1)

La gente sabe que ese tiempo es para invertir, no lo vas a recuperar. Entonces sí, se implican mucho, saben el contexto en el que están. Hay gente que está muy bien formada, que tiene muy buen CV y podrían haber estado trabajando en otros colegios… […] Pero esto engancha. Esto engancha mucho y cuando llegas no quieres irte de aquí. (Colegio Guadalteba, Educador Social, 2:19)

Asimismo, el equipo docente siente, poco a poco, el desgaste y, a veces, se pierde la motivación porque tienen sobrecarga de funciones, trabajo burocrático impuesto y agotamiento acumulado. Consideran que para una mejor inclusión de sus estudiantes necesitan más asistentes que participen en el acompañamiento:

Son contextos difíciles, dan trabajo, son los marginados de la educación. […] Noto alguna resistencia al cambio. Resistencia porque el trabajo que hacen es muy agotador. Es una lucha diaria y hay profesores que tienen cansancio acumulado. (TEIP Costa del Sol, Asesora educativa, 7:22)

Yo preparo las clases, sí. Soy maestro y tengo unas herramientas, pero en estos ocho años que llevo de secretario me he dado cuenta de que he perdido mucho como maestro porque estoy dándole vueltas a la cabeza. Estás todo el día así, y yo también me implico mucho en cosas que no debería implicarme. (CEIP Nororma, Secretario, 9:8)

Las relaciones de docentes y equipo directivo no se quedan en el centro, salen de esas paredes para establecer lazos con el contexto. Desde los centros hacen manifiesta esta idea, pues procuran un trabajo constante con las familias, pero también con el medio que rodea a la escuela:

Es una escuela interventora en su medio y que procura la equidad y la justicia social. (TEIP Costa del Sol, Directora, 5:7)

Somos como una familia. Conocemos a las familias, sabemos quiénes son hermanos, cómo tratar a las familias. (CEIP Guadalhorce, Jefa de Estudios, 1:3)

IV. Discusión y conclusiones

Durante la pesquisa se ha manifestado de forma clara la existencia de dos grandes grupos de docentes que se ven afectados de manera distinta por el contexto que rodea a la escuela. Por un lado los profesores que tienen un alto compromiso con la educación para la justicia social: maestros que tienen presentes los contextos y sus características e intentan comprender cómo esto afecta la vida de sus estudiantes y sus familias. De hecho, en relación con este resultado, Larson et al. (2018) y Sleeter (2018), afirman que los docentes que tienen mayor sensibilización a la diversidad cultural tienen mejores estrategias educativas. Por otro lado, los profesores que trabajan en perspectiva de déficit porque no conocen las peculiaridades del contexto (Amatea, et al., 2012) y no saben cómo trabajar con estudiantes de contextos desafiantes.

Observamos que para una práctica evaluativa justa, reconocer la heterogeneidad del alumnado y sus familias es clave para que el profesorado pueda comprometerse (Murillo e Hidalgo, 2018) —el reconocimiento es un pilar de la educación para la justicia social—. Ello con el objetivo de que las características del contexto repercutan lo menos posible de manera negativa y no altere el funcionamiento de la escuela. Y es que, además de trabajar por la justicia social, existen docentes que son educadores y también activistas (Cochran-Smith, 2020).

Los equipos directivos de estas escuelas están formados por profesionales que cuentan con experiencia previa en la enseñanza. Esto ha permitido una mayor inmersión en la realidad de los colegios y del barrio y, por lo tanto, la elaboración de un plan de centro más acorde con las necesidades de sus estudiantes. Al respecto, Clarke y O’Donoghue (2021) afirman que un buen liderazgo educativo se da cuando se busca la promoción de cambios sociales y eliminación de las injusticias. Entendemos, por lo tanto, que estos equipos directivos —que también son docentes— han estado ejerciendo un buen liderazgo a través de la praxis de la justicia social.

Entre las fortalezas de este estudio destaca la posibilidad de acceder a diferentes centros educativos situados en contextos socioeconómicamente desafiantes, cuyos docentes (o al menos un grupo de ellos) trabajan por la educación para la justicia social. Además de dar voz al profesorado y a profesionales del área socioeducativa y mostrar la realidad en estas escuelas. Por otra parte, también existen limitaciones, como la imposibilidad de generalizar los resultados por tratarse de un estudio de caso, así como por el posible sesgo de las propias personas entrevistadas durante la investigación.

El desarrollo de esta investigación plantea nuevas preguntas. Este estudio podría complementarse con un estudio cuantitativo que permita la generalización de los hallazgos y profundizar en los factores de éxito relacionados con los docentes que trabajan desde un enfoque de educación para la justicia social. Una línea de investigación más compleja, que requeriría un enfoque longitudinal, es medir el impacto de la enseñanza con perspectiva de justicia social en la vida de los estudiantes.

En resumen, los docentes con enfoque para la justicia social requieren tanto una formación específica como sensibilización ante las desigualdades. Aquellos educadores que además tengan la oportunidad y habilidad para ser líderes en la escuela en temas de justicia social tendrán el poder de abarcar mucho más de lo que usualmente puede hacerse en el aula. Que los maestros sean capaces de dar voz a los estudiantes y convertir sus vivencias en instrumentos para el empoderamiento y la transformación de su espacio más cercano es una manera de comenzar con esta tarea cuando no se tienen más herramientas.

Declaración de no conflicto de intereses

La autora declara no tener conflicto de intereses.

Fuente de financiamiento

Ministerio de Economía y Competitividad, Gobierno de España.

Referencias

Albalá, M. A., Etchezahar, E. y Maldonado, A. (2021). Creencias sobre la inclusión y la justicia social en la educación: factores implicados. Prisma Social, (33),162-182. https://revistaprismasocial.es/article/view/4258

Amatea, E. S, Cholewa, B. y Mixon, K. A. (2012). Influencing preservice teachers’ attitudes about working with low-income and/or ethnic minority families. Urban Education, 47(4), 801-834. https://doi.org/10.1177/0042085912436846

Bali, M., Cronin, C. y Jhangiani, R. S. (2020). Framing open educational practices from a social justice perspective. Journal of Interactive Media in Education, (1), 10, 1-12. https://doi.org/10.5334/jime.565

Burns, L. D. y Miller, S. (2017). Social justice policymaking in teacher education from conception to application: Realizing Standard VI. Teachers College Record, 119(2), 1-38. https://doi.org/10.1177/016146811711900202

Butin, D. (2015). Dreaming of justice: Critical service-learning and the need to wake up. Theory Into Practice, 54(1), 5-10. https://doi.org/10.1080/00405841.2015.977646

Carneros, S., Murillo, F. J. y Moreno-Medina, I. (2018). Una aproximación conceptual a la educación para la justicia social y ambiental. Revista Internacional de Educación para la Justicia social, 7(1), 17-36. https://doi.org/10.15366/riejs2018.7.1.001

Clarke, S. y O’Donoghue, T. (2021). Researching school leadership in context: Lighting the crucible of experience. Journal of the Australian Council for Educational Leaders, 27(2), 68-74.

Cochran-Smith, M. (2020). Teacher education for justice and equity: 40 years of advocacy. Action in Teacher Education, 42(1), 49-59. https://doi.org/10.1080/01626620.2019.1702120

Collins, H. (1991). Fighting words: Black women and the search for justice. Routledge.

Cuenca, R. (2012). Sobre justicia social y su relación con la educación en tiempos de desigualdad. Revista Internacional de Educación para la Justicia Social, 1(1), 79-93. https://doi.org/10.15366/riejs2012.1.1.003

Dover, A. G., Kressler, B. y Lozano, M. (2020). "Learning our way through": Critical professional development for social justice in teacher education. The New Educator, 16(1), 45-69. https://doi.org/10.1080/1547688X.2019.1671566

DiAngelo, R. y Sensoy, O. (2019). “Yeah, but I’m Shy!”: Classroom participation as a social justice issue. Multicultural Learning and Teaching, 14(1), 1-10. https://doi.org/10.1515/mlt-2018-0002

Ebersole, M., Kanahele-Mossman, H. y Kawakami, A. (2016). Culturally responsive teaching: Examining teachers' understandings and perspectives. Journal of Education and Training Studies, 4(2), 97-104. https://redfame.com/journal/index.php/jets/article/view/1136

Farnsworth, V. (2021). Story as advocacy: Preservice teachers discover resilience, purpose, and identities of well-being. International Journal of Emotional Education, 13(1), 20-34.

Francis, B., Mills, M. y Lupton, R. (2017). Towards social justice in education: Contradictions and dilemmas. Journal of Education Policy, 32(4), 414-431. https://doi.org/10.1080/02680939.2016.1276218

Francis, D. y Le Roux, A. (2011). Teaching for social justice education: The intersection between identity, critical agency, and social justice education. South African Journal of Education, 31(3), 299-311. https://doi.org/10.15700/saje.v31n3a533

Fraser, N. (2008). Escalas de justicia. Herder.

Fraser, N. y Honneth, A. (2003). Redistribution or recognition? A political-philosophical exchange. Verso Press.

Frederick, R., Cave, A. y Perencevich, K. C. (2010). Teacher candidates' transformative thinking on issues of social justice. Teaching and Teacher Education, 26(2), 315-322. https://doi.org/10.1016/j.tate.2009.05.004

Goodwin, A. L. y Darity, K. (2019). Social justice teacher educators: What kind of knowing is needed? Journal of Education for Teaching, 45(1), 63-81. https://doi.org/10.1080/02607476.2019.1550606

Hambacher, E. y Ginn, K. (2020). Race-visible teacher education: A review of the literature from 2002 to 2018. Journal of Teacher Education, 72(3), 329-341. https://doi.org/10.1177/0022487120948045

Hernández-Castilla, R., Euán, R. y Hidalgo, N. (2013). Prácticas del liderazgo escolar implicado en la promoción de la Justicia social: Estudio de un caso en educación secundaria. Profesorado. Revista de currículo y Formación del Profesorado, 17(2), 263-280. https://revistaseug.ugr.es/index.php/profesorado/article/view/19569

Hunt, C. S. y Seiver, M. (2018). Social class matters: Class identities and discourses in educational contexts. Educational Review, 70(3), 342-357. https://doi.org/10.1080/00131911.2017.1316240

Jiménez, F., Lalueza, J. L. y Fardella, K. (2017). Aprendizajes, inclusión y justicia social en entornos educativos multiculturales. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 19(3), 10-23. https://doi.org/10.24320/redie.2017.19.3.830

Kelly-Jackson, C. (2015). Teaching for social justice and equity: The journey of a teacher educator. The New Educator, 11(3), 167-185. https://doi.org/10.1080/1547688X.2014.966400

Kohli, R., Picower, B., Martinez, A. N. y Ortiz, N. (2015). Critical professional development: Centering the social justice needs of teachers. The International Journal of Critical Pedagogy, 6(2), 7-24.

Larson, K. E., Pas, E. T., Bradshaw, C. P., Rosenberg, M. S. y Day-Vines, N. L. (2018). Examining how proactive management and culturally responsive teaching relate to student behavior: Implications for measurement and practice. School Psychology Review, 47(2), 153-166. https://doi.org/10.17105/SPR-2017-0070.V47-2

Lee, Y. A. (2011). What does teaching for social justice mean to teacher candidates? The Professional Educator, 35(2), 1-20. https://eric.ed.gov/?id=EJ988204

Miller, D. (1999). Principles of social justice. Harvard University Press.

Murillo, F. J. (2021). Justicia social y educación. En J. J. Vergara y F. J. Murillo, F. J. (Coords.), Miradas que educan. Diálogos sobre educación y justicia social (pp. 13-23). Zimbra/Baladre.

Murillo, F. J. e Hidalgo, N. (2018). Las concepciones sobre una evaluación justa de los estudiantes. Un estudio fenomenográfico desde la perspectiva de los docentes. Revista Complutense de Educación, 29(4), 995-1010. https://doi.org/10.5209/RCED.54405

Murillo, F. J. y Hernández, R. (2011). Hacia un concepto de Justicia social. REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 9(4), 7-23. https://revistas.uam.es/reice/article/view/4321

Navarro, O. (2018). We can’t do this alone: Validating and inspiring social justice teaching through a community of transformative praxis. Curriculum Inquiry, 48(3), 335-358. https://doi.org/10.1080/03626784.2018.1468212

Nussbaum, M. (2006). Frontiers of justice: disability, nationality, species membership. Harvard University Press.

Pantic, N. y Florian, L. (2015). Developing teachers as agents of inclusion and social justice. Education Inquiry, 6(3), 333-351. https://doi.org/10.3402/edui.v6.27311

Rawls, J. (1971). A theory of justice. Harvard University Press.

Shaked, H. (2019). School leaders' contribution to social justice: A review. International Journal of Educational Reform, 28(3), 303-316. https://doi.org/10.1177/1056787919857259

Sleeter, C. (2018). La transformación del currículo en una sociedad diversa: ¿quién y cómo se decide el currículum? RELIEVE, 24(2), 1-12. https://doi.org/10.7203/relieve.24.2.13374

Spitzman, E. y Balconi, A. (2019). Social justice in action: A document analysis of the integration of social justice principles into teaching. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 19(5), 1-17. https://doi.org/10.14434/josotl.v19i5.25071

Truscott, D. M. y Obiwo, S. M. (2021). School-based practices and preservice teacher beliefs about urban teaching and learning. Peabody Journal of Education, 96(1), 54-64. https://doi.org/10.1080/0161956X.2020.1864246

Westheimer, J. (2020). Can education transform the world? Kappa Delta Pi Record, 56(1), 6-12. https://doi.org/10.1080/00228958.2020.1696085

Yin, R. K. (2018). Case study research: Design and methods (6.ª ed.). Sage.

Young, I. M. (2000). La justicia y la política de la diferencia. Cátedra.