Perfiles de expectativas y preparatividad académica en educación superior técnica

Cómo citar: Castro, N., Suárez-Cretton, X. y Pareja, N. (2025). Perfiles de expectativas y preparatividad académica en educación superior técnica. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 27, e02, 1-12. https://doi.org/10.24320/redie.2024.27.02.5891

Resumen

La educación y formación técnica profesional es una modalidad educativa importante, cada vez son más los jóvenes que optan por esta posibilidad y es fundamental disponer de información al respecto. Esta investigación busca identificar el perfil de ingreso considerando las expectativas y capacidades iniciales de los estudiantes. 183 estudiantes de nuevo ingreso a carreras técnicas en una universidad pública respondieron a dos escalas para medir las expectativas y preparatividad académica. En la investigación, de diseño no experimental, transversal, de tipo descriptivo, se identifican a través de un análisis de clúster cuatro grupos que presentan altos niveles en expectativas y preparatividad académica; sin embargo, los resultados evidencian que las capacidades de comunicación efectiva y modulación emocional están más diminuidas, así como las expectativas de participación estudiantil.

Palabras clave: educación técnica, expectativa, acceso a la educación, estudiantes universitarios

I. Introducción

La educación y formación técnica profesional (EFTP) es una modalidad educativa orientada a desarrollar habilidades y destrezas para el trabajo, que está presente desde 1940 en América Latina. En el contexto de la Agenda 2030, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) recoge en septiembre de 2015 la aprobación y compromiso de 193 países para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad que promueva oportunidades de aprendizaje de manera permanente para todos. En este sentido, la EFTP es reconocida como un elemento relevante en el desarrollo de la competitividad y estructura productiva de los países, y se dicta de forma muy diversa en los distintos países en los sistemas formal y no formal a través de programas dirigidos por ministerios de Educación con la participación de organizaciones empresariales y de trabajadores. Puede estar presente e impartirse en niveles secundarios, terciarios y universitarios, y dentro de sus múltiples desafíos se encuentra facilitar la trayectoria educativa desde un nivel educativo a otro (Siteal Unesco, 2019).

En el nivel universitario, un papel importante en el éxito académico del estudiante lo juegan las expectativas académicas, que se pueden comprender como las creencias, motivaciones y afectos asociados a la educación superior por parte de los alumnos (Soares et al., 2014). Dentro de las expectativas académicas están las de implicación, es decir, aquellas referidas a lo que el estudiante espera hacer o en lo que espera participar y que se asocian a su implicación conductual, su éxito académico y su satisfacción (Almeida et al., 2003). Asimismo, entre los aspectos críticos para la satisfacción de los estudiantes de EFTP están la calidad de servicio, los resultados del aprendizaje, la empleabilidad, la imagen y el valor percibidos (de Oliveira et al., 2020). Además, las aspiraciones de estos estudiantes y sus trayectorias profesionales se ven afectadas por los vínculos educación-trabajo y el alineamiento entre la formación y demandas productivas, lo que posibilita sus oportunidades laborales (Valdebenito y Sepúlveda, 2021). Esto puede repercutir en su satisfacción y en su aprendizaje, ya que entre los factores que influencian el aprendizaje y logro de los estudiantes en EFTP está el propio interés que tienen o logran por las materias (Ismail et al., 2019) mientras que la falta de expectativas o metas, así como el desconocimiento o desvalorización de las propias capacidades personales pueden constituirse en limitantes del aprendizaje (Sevilla-Santo et al., 2021).

Por otra parte, algunas investigaciones en EFTP han encontrado que el desarrollo de las competencias genéricas, en estudiantes de carreras técnicas en la educación superior, en parte dependería de las competencias del estudiante al ingresar (Pugh y Lozano-Rodríguez, 2019). Las competencias que tenga el estudiante al ingreso facilitarán su adaptación al contexto universitario, como por ejemplo, la capacidad de organización de los recursos, la generación de estrategias adecuadas para la obtención de metas, la capacidad de anticipación analítica de riesgos, la autoeficacia y autodeterminación. Conde et al. (2017) encontraron que las capacidades de planificación de los estudiantes predicen sus expectativas académicas. Al considerar, además, que los programas de las carreras técnicas tienden a ser de menor duración que en la educación superior tradicional y que, por lo tanto, los tiempos para el desarrollo de competencias genéricas pueden ser muy breves, sería importante evaluarlas para incorporarlas a un perfil de ingreso.

Dentro del conjunto de las habilidades requeridas para la fuerza laboral en la cuarta revolución industrial están una combinación de habilidades técnicas y habilidades blandas (Saari et al., 2021). En este sentido, investigaciones en EFTP (Mahfud et al., 2017) destacan la importancia de las habilidades blandas de comunicación, cortesía, honestidad, responsabilidad, cooperación, disciplina, centrarse en hacer el trabajo, confianza e iniciativa. Igualmente, Fawaz-Yissi y Vallejos-Cartes (2020) identificaron variables claves para las tendencias futuras de la formación, entre las cuales están el uso de las TIC y un mayor desarrollo de las habilidades blandas para la inserción laboral.

Las capacidades presentes al momento de ingreso, o nivel de preparatividad del estudiante, le posibilitarán el desarrollo de las competencias necesarias para el éxito académico y su posterior integración laboral. Adicionalmente, el desempeño que logre el estudiante en primer año se correlaciona significativamente con el resultado en su práctica laboral inicial (Lagos et al., 2018) y cada estudiante puede ir desarrollando su propia trayectoria profesional de acuerdo a su perfil individual (Rasul et al., 2021). Algunos estudios muestran diferencias en la preparación para el trabajo en estudiantes de educación técnica, las que estarían relacionadas a sus habilidades de pensamiento, para el trabajo en equipo y liderazgo, para la resolución de problemas, así como a sus habilidades de comunicación (Ismail et al., 2018).

En relación con lo planteado, tanto las expectativas académicas como las capacidades, o nivel de preparatividad, que poseen los estudiantes de EFTP están relacionadas a su posterior desarrollo académico, siendo imperativo conocerlas a su ingreso debido a la corta duración de estas carrera, para orientar y optimizar mejor el proceso de enseñanza aprendizaje. El objetivo de esta investigación es identificar el perfil de ingreso del EFTP considerando las diferentes expectativas que ellos traen así como sus capacidades iniciales o preparatividad.

II. Método

La investigación, de enfoque cuantitativo, consideró un diseño no experimental, transaccional o transversal, de tipo descriptivo. Las variables que se consideraron fueron las expectativas académicas y la preparatividad académica de los estudiantes.

La población estuvo constituida por todas aquellas personas que ingresaron a una carrera técnica en una universidad pública. La muestra, de tipo no probabilístico y por conveniencia, quedó conformada por 183 estudiantes de primer año de una universidad estatal chilena, de los cuales 57 (31.2%) son hombres y 126 (68.8%) mujeres. Todos estaban matriculados en carreras técnicas en la universidad al momento de la investigación; la edad media fue de 26.9 años, donde la mínima era 17 años y la máxima 54 años.

Para medir las expectativas académicas el instrumento que se utilizó fue el Cuestionario de Implicación Académica, específicamente la forma A (CIA-A) de Almeida et al. (2003), en la adaptación en español de Pérez et al. (2015). El cuestionario consta de 35 ítems que preguntan sobre situaciones y conductas que un estudiante espera que sucedan en el contexto universitario y se responden en una escala Likert que van desde 1 = casi nunca, a 5 = casi siempre. Evalúa los factores de implicación vocacional, implicación institucional, implicación social, utilización de recursos y participación estudiantil.

Además, se utilizó la Escala de Preparatividad Académica diseñada y adaptada por Baeza-Rivera et al. (2016) para la educación superior, que consta de 67 ítems que se responden en una escala tipo Likert que va de 1 = en desacuerdo a 5 = de acuerdo, los cuales preguntan sobre actitudes y conductas del estudiante que permiten identificar un conjunto de capacidades o nivel de preparatividad que trae el estudiante, previo a su ingreso a la educación superior. La escala identifica 7 factores: autodeterminación personal, sociabilidad, modulación emocional, autoeficacia académica, anticipación analítica, comunicación efectiva, prospectiva académica.

El procedimiento consistió inicialmente en una invitación a través de la plataforma en línea de la Universidad, que se abrió automáticamente para todos los alumnos de primer año de carreras técnicas al momento de ingresar al sitio de la Universidad y estuvo disponible durante marzo de 2022. En ella se invitó a participar voluntaria y anónimamente, desplegando un consentimiento informado que tomaba en consideración las orientaciones y resguardos éticos de la Universidad para tales efectos. El consentimiento comunicaba los objetivos y aspectos esenciales del estudio; los investigadores responsables aseguraban el uso confidencial de la información (exclusiva para fines de investigación), garantizando que no implicaba riesgos y que se tenía la opción de retirarse del estudio en cualquier momento, entre otros aspectos. Si el estudiante aceptaba se abría el cuestionario, el cual solicitaba datos sociodemográficos básicos y contestar las escalas de expectativas y preparatividad académica.

El análisis de los datos que se siguió y la estructura general de presentación de los resultados es similar al descrito por Suárez-Cretton y Castro-Méndez (2022). Utilizando el paquete estadístico SPSS versión 25 para Windows, se realizó inicialmente una depuración de estos, la inversión de los ítems cuando correspondiera, posteriormente se calcularon índices de confiabilidad para las escalas de expectativas y preparatividad académica utilizando el alfa de Cronbach para analizar la consistencia interna de las escalas. A continuación, se efectuó un análisis descriptivo de los datos y se obtuvo medias, desviación típica y percentiles para cada una de las variables. Se verificó el cumplimiento de supuestos de normalidad (a través de valores asimetría/curtosis); después se analizó la presencia de clústeres a través del método de agrupamiento por centroide de Ward, obteniéndose 4 clústeres de tamaños distintos; se analizó la homogeneidad de varianzas para las variables a través de prueba de Levene y se ejecutaron comparaciones múltiples para conocer las posibles diferencias en los perfiles. Posteriormente se realizaron diferentes análisis Anova de un factor de cada clúster para cada una de las variables, empleándose Scheffé como prueba de contraste post hoc en los que fue posible asumir homogeneidad de varianzas; en todos los contrastes efectuados se asumió un nivel de significación de .05. Para los casos en los que la prueba de Levene no hizo factible la asunción de homogeneidad de varianza, se utilizó el contraste Games Howell. Por último, se identificaron dos grupos: uno de altas expectativas y otro de bajas expectativas académicas, para los cuales se graficó el perfil de preparatividad respectivo.

III. Resultados

La consistencia interna de los instrumentos utilizados mostró un comportamiento adecuado presentando los siguientes coeficientes alfa de Cronbach. Para la escala de expectativas académicas: Implicación vocacional .89, Implicación institucional .87, Implicación social .82, Utilización de recursos .82, y Participación estudiantil .82; para la escala de preparatividad académica: Autodeterminación personal .89, Sociabilidad .78, Modulación emocional .76, Autoeficacia académica .63, Anticipación analítica .75, Comunicación efectiva .70, y Prospectiva académica .80. Este cálculo se realizó usando todos los ítems en cada escala y, consecuentemente, no fue necesario eliminar ningún ítem en este proceso.

Se realizó primero el análisis de clúster con la aplicación del método de Ward (agrupamiento por centroide) para la determinación de perfiles de expectativas académicas, obteniéndose la conformación de cuatro clústeres, cada uno caracterizado por combinaciones diferentes en las cuatro variables analizadas. El análisis Anova reveló diferencias significativas entre los grupos, en todas las variables correspondientes a expectativas académicas y a preparatividad académica. El método de comparaciones múltiples de Scheffé y de Games-Howell, identificó las diferencias intergrupos que se muestran en las tablas 1 y 2:

| Ward Method | IV | II | IS | UR | PE | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Media | 4.42 | 4.15 | 4.31 | 4.51 | 4.00 |

| SD | .36 | .47 | .45 | .38 | .60 | |

| N | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |

| 2 | Media | 4.27 | 3.52 | 3.85 | 3.88 | 1.57 |

| SD | .44 | .67 | .59 | .61 | .56 | |

| N | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |

| 3 | Media | 3.77 | 3.43 | 3.40 | 3.38 | 2.70 |

| SD | .43 | .52 | .49 | .52 | .52 | |

| N | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |

| 4 | Media | 2.81 | 2.05 | 2.52 | 2.64 | 1.45 |

| SD | .47 | .50 | .62 | .68 | .46 | |

| N | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |

| Total | Media | 3.95 | 3.47 | 3.66 | 3.74 | 2.67 |

| SD | .68 | .86 | .79 | .83 | 1.16 | |

| N | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | |

| Nota: IV: implicación vocacional; II: implicación institucional; IS: implicación social; UR: utilización de recursos; PE: participación estudiantil. | ||||||

En la Tabla 1 pueden observarse cuatro grupos: el grupo 1 es el más numeroso (N = 58), exhibe los valores más altos en todas las variables de expectativas académicas y está conformado en un 74.1% por mujeres, de las cuales 34.5% tiene entre 17 a 20 años; el grupo 4 es el menos numeroso con un 15% del total (N = 27) y presenta comparativamente los valores más bajos; está conformado 66.7% por mujeres, de las cuales 40.7% tiene de 17 a 20 años. Los grupos 2 y 3 presentan valores intermedios exhibiendo el grupo 2 los puntajes más altos en implicación vocacional, implicación social y utilización de recursos, está compuesto en un 81% por mujeres, de las cuales 35.7% tiene entre 33 a 54 años. El grupo 3 destaca por presentar mayor participación estudiantil que el grupo 2 y está compuesto en un 55.4% por mujeres, 53.6% tiene entre 20 a 33 años. En total, se evidencian niveles altos en casi todas las expectativas a excepción de participación estudiantil, que está bajo la media.

| Ward Method | AP | S | ME | AA | AN | CE | PA | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Media | 4.70 | 4.37 | 4.11 | 4.27 | 4.79 | 3.79 | 4.65 |

| SD | .25 | .46 | .49 | .26 | .20 | .67 | .24 | |

| N | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |

| 2 | Media | 4.30 | 3.94 | 2.84 | 3.86 | 4.46 | 2.72 | 4.16 |

| SD | .38 | .50 | .46 | .22 | .34 | .40 | .36 | |

| N | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |

| 3 | Media | 3.99 | 3.62 | 3.63 | 3.96 | 4.19 | 3.74 | 3.90 |

| SD | .42 | .53 | .46 | .26 | .44 | .48 | .44 | |

| N | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |

| 4 | Media | 3.06 | 2.83 | 2.80 | 3.30 | 3.34 | 3.00 | 2.96 |

| SD | .60 | .47 | .67 | .50 | .70 | .29 | .48 | |

| N | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |

| Total | Media | 4.15 | 3.81 | 3.46 | 3.94 | 4.32 | 3.41 | 4.06 |

| SD | .62 | .67 | .71 | .39 | .58 | .68 | .61 | |

| N | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | |

| Nota: AP: autodeterminación personal; S: sociabilidad; ME: modulación emocional; AA: autoeficacia académica; AN: anticipación analítica; CE: comunicación efectiva; PA: prospectiva académica. | ||||||||

En la Tabla 2 se evidencian cuatro grupos: el grupo 1 exhibe los valores más altos en todas las variables de preparatividad académica y está conformado en un 74.5% por mujeres que en un porcentaje de 40.4% tiene entre 33 a 54 años; el grupo 4 es el menos numeroso (N = 20) y presenta comparativamente los valores más bajos, está conformado en 70% por mujeres de las cuales 50% tiene de 17 a 20 años. Los grupos 2 y 3 presentan valores intermedios exhibiendo el grupo 2 (compuesto en un 85.1% por mujeres, 44.7% de ellas entre 17 a 20 años) los puntajes más altos en autodeterminación personal, sociabilidad, anticipación analítica y prospectiva académica. El grupo 3 es el más numeroso (N = 69), compuesto por 53.6% de mujeres, 31.9% con edades de 25 a 33 años, y destaca por exhibir mayor modulación emocional y comunicación efectiva que el grupo 2. A nivel general se revelan niveles medios a altos en preparatividad en todas las dimensiones, siendo comparativamente más baja en modulación emocional y en comunicación efectiva.

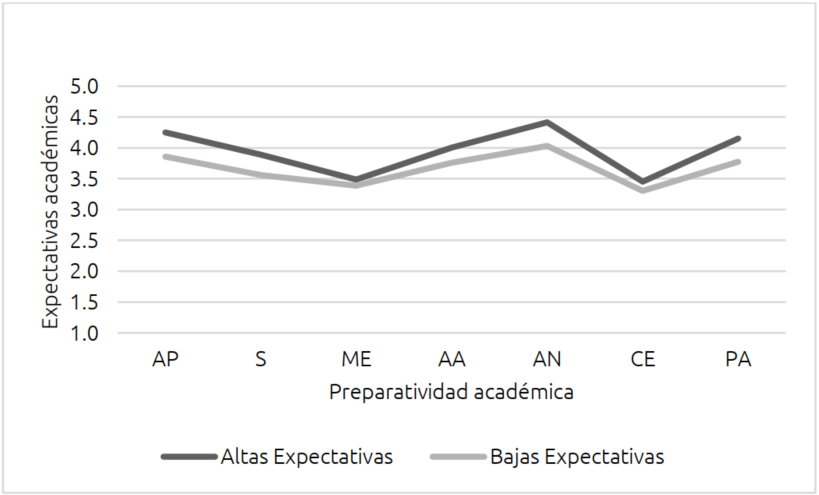

A continuación se obtuvo un perfil general de preparación según alta o baja expectativa (Figura 1).

AN: anticipación analítica; CE: comunicación efectiva; PA: prospectiva académica.

En la Figura 1 se evidencia que en general todos los estudiantes presentan un buen nivel de preparación, sobre la media ideal de la escala (3.0); las personas con más expectativas muestran mayor nivel de preparación en todas las variables que quienes tienen menores expectativas. En ambos casos el nivel de preparación más bajo se obtuvo para modulación emocional y comunicación efectiva. La Tabla 3 permite examinar las características de uno y otro grupo.

| N | Hombres | Mujeres | 17-20 años | 20-25 años | 25-33 años | 33-54 años | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Altas expectativas | 140 (76.5%) |

40 (70.2%) |

100 (79.4%) |

41 (75.9%) |

28 (66.7%) |

36 (81.8%) |

35 (81.4%) |

| Bajas expectativas | 43 (23.5%) |

17 (29.8%) |

26 (20.6%) |

13 (24.1%) |

14 (33.3%) |

8 (18.2%) |

8 (18.6%) |

| 183 (100%) | 57 | 126 | 54 | 42 | 44 | 43 |

Quienes presentan más bajas expectativas son los jóvenes entre 17 y 25 años, que son, además, los de menor nivel de preparación en su ingreso a la educación técnico profesional.

IV. Discusión

Esta investigación se planteó como objetivo identificar el perfil de ingreso de los estudiantes de formación técnica profesional (EFTP) considerando las diferentes expectativas que ellos traen, así como sus capacidades iniciales o preparatividad. En relación con las expectativas, los resultados muestran en los estudiantes niveles altos en casi todas, salvo en participación estudiantil, que se encuentra bajo la media. Esto los acerca al éxito académico debido a que las expectativas constituyen un factor que influencia la adaptación y persistencia en el contexto universitario (Gomes y Soares, 2013) y se asocian con la calidad de las experiencias académicas vividas (Soares et al., 2014). El análisis de clúster identificó cuatro grupos; uno con altas expectativas en todas sus dimensiones (el grupo más numeroso), otro con bajas expectativas (el menos numeroso) y dos grupos con puntajes intermedios. En todos, a excepción del grupo con los más altos puntajes, la expectativa de participación estudiantil fue bajo la media, es decir, la mayoría no espera tomar parte en asociaciones estudiantiles, asumir funciones de representación o de delegado de curso o asistir a reuniones del estudiantado. Este es un factor que podría disminuir el aprendizaje porque la falta de expectativas o metas en este ámbito podría constituirse en limitantes del aprendizaje (Sevilla-Santo et al., 2021) dado que la menor implicación conductual en esta área puede relacionarse con la percepción de una menor calidad de servicio y valor observado (de Oliveira et al., 2020) y a una menor satisfacción en el estudiante (Almeida et al., 2003).

En relación con la preparación o preparatividad al ingreso de la carrera, los resultados evidencian niveles medios a altos en todas las dimensiones exploradas, observándose, sin embargo, valores más bajos en las dimensiones de modulación emocional y comunicación efectiva. En general, estas capacidades de ingreso los habilitan para el desarrollo de las competencias genéricas necesarias y facilitarían su adaptación al contexto universitario (Pugh y Lozano-Rodríguez, 2019), especialmente para trabajar en el estudiante el desarrollo de habilidades blandas comparativamente más bajas, como las de comunicación efectiva, —requeridas para la inserción en el mundo del trabajo en los tiempos actuales, de cuarta revolución industrial (Fawaz-Yissi y Vallejos-Cartes, 2020; Mahfud et al., 2017; Saari et al., 2021).

Similar a lo encontrado en esta investigación, Ismail et al. (2018) también han encontrado diferencias en la preparación de las habilidades de comunicación en estudiantes de educación técnica. El análisis de clúster mostró cuatro grupos, el primero de ellos con alto nivel de desarrollo, correspondiente en su mayoría a las mujeres de más edad de la muestra; un grupo pequeño (10.9% del total) mostró menores habilidades sociales, de modulación emocional y de prospectiva académica, que presentaría mayores dificultades de adaptación en sus estudios. Se identificaron, además, dos grupos intermedios; el más numeroso (37.7% del total) exhibe niveles medio a alto en todas las habilidades de forma armoniosa, mientras que el grupo restante presenta valores disímiles o desarmónicos evidenciando baja modulación emocional y baja comunicación efectiva.

Se obtuvo un perfil general de la preparatividad que poseen los alumnos de acuerdo con sus expectativas. Tanto los alumnos con altas expectativas como aquellos con expectativas más bajas presentan capacidades en grados adecuados (sobre la media) para enfrentar sus estudios técnicos superiores. El perfil refleja a estudiantes que tienden a tener propósitos claros y una fuerte creencia y confianza en sí mismos respecto a que podrán alcanzar sus metas académicas, lo que es realista, dado que los sentimientos de autoeficacia se relacionan con el éxito académico y personal (Cervantes et al., 2018) y es un potente recurso para enfrentar la adversidad (León et al., 2019), asimismo, se perciben capaces de organizarse y de emplear los recursos y estrategias necesarias para ello.

Poseen disposición y actitud favorable a trabajar y compartir con otros, lo que los habilita para el trabajo colaborativo y en grupo; sin embargo, se evidencian que reconocen debilidades para comunicarse de manera efectiva o para utilizar habilidades sociales de expresión oral y escrita, así como para manejar las propias reacciones emocionales, lo que puede tener su origen en características socioculturales (Salazar et al., 2020); esto reduce no sólo sus posibilidades de logro presente sino también en su futuro laboral debido a la evidencia (en diferentes ámbitos de la literatura científica) que da cuenta de la relevancia de las Habilidades Sociales en el éxito o fracaso de los individuos al desenvolverse en sociedad (Huambachano y Huaire, 2018). A pesar de ello, tienden a aproximarse de manera cautelosa, receptiva y reflexiva ante los riesgos emergentes en el ámbito de las relaciones interpersonales o en lo académico, y frente a los obstáculos son capaces de persistir y esforzarse para superarlos.

Los estudiantes con mayores expectativas obtienen mejores puntajes en preparatividad académica; estos corresponden al 76.5% del total y son, en su mayoría, estudiantes de mayor edad, sobre los 25 años. Los estudiantes mayores presentaron, en esta investigación, mejores puntajes en prospectiva académica, que se asocia con mejor uso de estrategias y recursos para lograr las metas académicas; esto va en la misma dirección de lo encontrado por Ferraz et al. (2022), quienes hallaron que los alumnos de ETP de mayor edad usan más estrategias cognitivas (secuencias de procedimientos o actividades que optimizan la adquisición, almacenamiento y uso del conocimiento) y menos estrategias metacognitivas disfuncionales que los de menor edad (como distraerse mientras el profesor explica una técnica, ignorar orientaciones del profesor, entre otras).

IV. Conclusiones

Esta investigación abona al conocimiento de los perfiles de los estudiantes que ingresan a la educación técnica profesional, aspecto esencial debido al menor tiempo de duración que usualmente presentan estas carreras, para orientar posibles intervenciones al inicio de la formación y mejorar el proceso de enseñanza. Muchos de los estudiantes tienen expectativas académicas y capacidades adecuadas que los habilitan para enfrentar con éxito carreras técnicas en un contexto universitario, pero evidencian algunas limitantes asociadas a menores competencias en modulación emocional y comunicación efectiva. El desarrollo de expectativas y conductas de participación estudiantil podrían constituirse en una posible estrategia de intervención para trabajar dichas capacidades, dado el corto tiempo de las carreras técnicas. Futuras líneas de investigación pueden abordar en el conocimiento de esta relación. Con todo, cabe señalar que algunas de las limitantes de esta investigación derivan del tipo de muestreo (por conveniencia), lo que dificulta generalizar los resultados más allá de esta muestra.

Agradecimiento

Los autores agradecen a la Unidad de Apoyo al Aprendizaje Estudiantil de la Universidad Arturo Prat su apoyo en esta investigación.

Contribución de autoría

Nelson Castro: conceptualización (60%), metodología (80%), análisis formal (50%), redacción (50%).

Ximena Suárez-Cretton: conceptualización (40%), análisis formal (50%), redacción (50%).

Nicolás Pareja Arellano: metodología (20%), recopilación de datos.

Declaración de no conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

Fuente de financiamiento

La investigación no contó con financiamiento.

References

Almeida, L. S., Gonçalves A., Salgueira, A. P., Soares, A. P., Machado, J. C., Fernandes, E. y Vasconcelos, R. (2003). Expectativas de envolvimento académico à entrada na universidade: estudo com alunos da Universidade do Minho [Expectativas de compromiso académico al ingresar a la universidad: un estudio con estudiantes de la Universidad de Minho]. Psicologia: Teoria, Investigação e Prática, 1, 3-15. https://hdl.handle.net/1822/12108

Baeza-Rivera, M. J., Antivilo, A. y Rehbein, L. E. (2016). Diseño y validación de una escala de preparatividad académica para la educación superior en Chile. Formación Universitaria, 9(4), 63-74. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062016000400008

Cervantes, D., Valadez, M., Valdés, A. y Tánori, J. (2018). Diferencias en autoeficacia académica, bienestar psicológico y motivación al logro en estudiantes universitarios con alto y bajo desempeño académico. Psicología desde el Caribe, 35(1), 7-17. http://www.scielo.org.co/pdf/psdc/v35n1/2011-7485-psdc-35-01-7.pdf

Conde, Á., Deaño, M., Pinto, A. A., Iglesias-Sarmiento, V., Alfonso, S., García-Señorán, M., Limia, S. y Tellado, F. (2017). Expectativas académicas y planificación. Claves para la interpretación del fracaso y el abandono académico. International Journal of Developmental and Educational Psychology, 1(1), 167-176.

de Oliveira, J. H., de Sousa, G. H., Ganga, G. M. D., Mergulhão, R. C. y Lizarelli, F. L. (2020). Antecedents and consequents of student satisfaction in higher technical-vocational education: evidence from Brazil. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 20, 351-373. https://doi.org/10.1007/s10775-019-09407-1

Fawaz-Yissi, M. J. y Vallejos-Cartes, R. (2020). Exploring the linkage between secondary technical and vocational education system, labor market and family setting. A prospective analysis from Central Chile. Educational Studies, 56(2), 186-207. https://doi.org/10.1080/00131946.2019.1703115

Ferraz, A., Pereira, C. P. y dos Santos, A. A. (2022). Relaciones entre estrategias de aprendizaje y motivación en la Educación Técnica Vocacional. Revista d e Psicología, 40(1), 491-517. https://doi.org/10.18800/psico.202201.016

Gomes, G. y Soares, A. (2013). Inteligência, habilidades sociais e expectativas acadêmicas no desempenho de estudantes universitários [Inteligencia, habilidades sociales y expectativas académicas en el desempeño de estudiantes universitarios]. Psicologia: Reflexão e Crítica, 26(4), 780-789. https://doi.org/10.1590/S0102-79722013000400019

Huambachano, A. M. y Huaire, E. J. (2018). Desarrollo de habilidades sociales en contextos universitarios. Horizonte de la Ciencia, 8(14), 123–130. https://revistas.uncp.edu.pe/index.php/horizontedelaciencia/article/view/300

Ismail, M. E., Hashim, S., Abd Samad, N., Hamzah, N., Masran, S. H., Mat Daud, K. A., Amin, N. F., Samsudin, M. A. y Kamarudin, N. (2019). Factors that influence students’ learning: An observation on vocational college students. Journal of Technical Education and Training, 11(1). https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTET/article/view/3105

Ismail, M. E., Hashim, S., Zakaria, A. F., Ariffin, A., Amiruddin, M. H., Rahim, M. B., Razali, N., Ismail, I. M. y Sa’adan, N. (2018). Gender analysis of work readiness among vocational students: A case study. Journal of Technical Education and Training, 12(1). https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTET/article/view/3106

Lagos, R., Cárdenas, N. y Nass, J. L. (2018). Prácticas en la empresa en formación técnica de nivel superior (formación profesional) en Chile. Opción: Revista de Ciencias Humanas y Sociales, (87), 431-457. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7341387

León, A., González, S., González, N. I. y Barcelata, B. E. (2019). Estrés, autoeficacia, rendimiento académico y resiliencia en adultos emergentes. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 17(1), 129-148. http://repositorio.ual.es/bitstream/handle/10835/7605/2226-7059-1-PB.pdf?sequence=1

Mahfud, T., Kusuma, B. J. y Mulyani, Y. (2017). Soft skill competency map for the apprenticeship programme in the Indonesian Balikpapan Hospitality Industry. Journal of Technical Education and Training, 9(2). https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTET/article/view/1860

Pérez, C., Ortiz, L., Fasce, E., Parra, P., Matus, O., McColl, P., Torres, G., Meyer, A., Márquez, C. y Ortega, J. (2015). Propiedades psicométricas de un cuestionario para evaluar expectativas académicas en estudiantes de primer año de Medicina. Revista Médica de Chile, 143(11), 1459-1467. http://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872015001100012

Pugh, G. y Lozano-Rodríguez, A. (2019). El desarrollo de competencias genéricas en la educación técnica de nivel superior: un estudio de caso. Revista Calidad en la Educación, (50), 143-179. http://dx.doi.org/10.31619/caledu.n50.725

Rasul, M. S., Mohd Nor, A. R. y Amat, S. (2021). Construction of TVET students’ career profile pathways. Journal of Technical Education and Training, 13(1), 139–147. https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTET/article/view/7829

Saari, A., Rasul, M. S., Mohamad-Yasin, R., Abdul-Rauf, R. A., Mohamed-Ashari, Z. H. y Pranita, D. (2021). Skills sets for workforce in the 4th industrial revolution: Expectation from authorities and industrial players. Journal of Technical Education and Training, 13(2), 1–9. https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTET/article/view/7830

Salazar, M., Mendoza-Llanos, R. y Muñoz, Y. (2020). Impacto diferenciado del tiempo de formación universitaria según institución de educación media en el desarrollo de habilidades sociales. Propósitos y Representaciones, 8(2), e416. http://dx.doi.org/10.20511/pyr2020.v8n2.416

Sevilla-Santo, D. E., Martín-Pavón, M. J., Sunza-Chan, S. P. y Druet-Domínguez, N. V. (2021). Autoconcepto, expectativas y sentido de vida: Sinergia que determina el aprendizaje. Revista Electrónica Educare, 25(1), 1-23. http://dx.doi.org/10.15359/ree.25-1.12

Siteal Unesco. (2019). Educación y formación técnica y profesional. https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_informe_pdfs/siteal_educacion_y_formacion_tecnica_profesional_20190607.pdf

Soares, A., Francischetto, V., Dutra, B., de Miranda, J., Nogueira, C., Leme, V., Araújo, A. y Almeida, L. (2014). O impacto das expectativas na adaptação acadêmica dos estudantes no Ensino Superior [El impacto de las expectativas sobre la adaptación académica de los estudiantes en la Educación Superior]. Psico-USF, 19(1), 49-60. https://doi.org/10.1590/S1413-82712014000100006

Suárez-Cretton, X. y Castro-Méndez, N. (2022). Perfiles de gratitud, necesidades psicológicas y su relación con la resiliencia en estudiantes no tradicionales. Estudios sobre Educación, 43, 115-134. https://doi.org/10.15581/004.43.006

Valdebenito, M. J. y Sepúlveda, L. (2021). New configurations of labour insertion processes. The case of secondary technical and vocational education and training students in Chile. International Journal of Social Welfare, 32(1), 32-44. https://doi.org/10.1111/ijsw.12508