Educación en y para la democracia en España: testimonios docentes

Cómo citar: Rico, M. L. y Ponce, A. I. (2024). Educación en y para la democracia en España: testimonios docentes. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 26, e10, 1-15. https://doi.org/10.24320/redie.2024.26.e10.5341

Resumen

El objetivo de este trabajo es documentar las dificultades del quehacer docente en España, desde la Ley General de Educación de 1970, para la puesta en práctica de una educación en y para la democracia bajo el paradigma conceptual de bien común. La problemática se analiza desde tres ámbitos: la legislación, la relación de escuela y sociedad y las metodologías de aula. El método es cualitativo, con la técnica de la entrevista, desde el testimonio de nueve docentes de Magisterio. Los resultados evidencian el interés de los docentes por la formación de valores democráticos y los obstáculos que enfrentan para alcanzar dicho objetivo -consecuencia de la separación entre la finalidad política y la finalidad sociocultural de la educación, la influencia de cada contexto ideológico y el no entender la educación como bien común.

Palabras clave: educación cívica, democracia, testimonio docente, España

I. Introducción

La educación es un pilar fundamental en la construcción y el fortalecimiento de la democracia. Mediante estrategias pedagógicas de signo colaborativo se puede potenciar el papel activo de las personas en espacios de participación amparados por la defensa de los derechos y los deberes humanos. Entendida de este modo, se preocupa de forjar una cultura democrática dentro de las instituciones educativas.

En esta línea, existe una extensa bibliografía que relaciona la educación con el desarrollo de comportamientos cívico-democráticos, de responsabilidad compartida y justicia social, hasta el punto de que la propia dignidad humana es inseparable del desarrollo como ciudadano (Giner, 2007). Entre ellos, los estudios de Bisquerra (2008); Escámez y Gil (2002); Feu et al. (2017); Hidalgo-Zurita y Robles-Zurita (2020); Mesa (2019); Sánchez-Gey (2021) y Simó et al. (2016).

El concepto de democracia supone la participación cívica en las decisiones públicas, mediante un ejercicio de reflexión y debate crítico. En esta acción, la misión de la escuela es conformar a la ciudadanía en ese ejercicio democrático, a partir de valores basados en la libertad y el respeto, para conformar una sociedad libre, tolerante y justa (Bolívar, 2008), que hagan posible la convivencia (Garcés, 2021). Así, la educación como espacio de trabajo para la democracia requiere: igualdad de oportunidades; gobernanza escolar participativa y deliberativa de toda la comunidad educativa; currículo crítico y participativo; y cultura escolar democrática, como sentimiento de identidad y pertenencia grupal (Belavi y Murillo, 2020).

En efecto, desde el poder de socialización que tiene la educación en y para la democracia, lo mismo como finalidad y como práctica educativa, implica una serie de actitudes y comportamientos basados en valores que deben ser aprendidos por la experiencia vivida dentro del espacio educativo en una interacción social cotidiana (Novoa et al., 2019). Formar en valores democráticos para desarrollar ciudadanía supone, en su vertiente jurídica, tener una conciencia de los derechos, de los deberes y de la participación activa; y, también, en su vertiente sociocultural y cívica, admite actitudes y comportamientos que propicien integrarse en la sociedad y participar de su dimensión pública; dos ámbitos relacionados con la definición de democracia tanto en su lado político-jurídico como en su lado cívico-social (Cortina, 1997). Esta misión educativa, desde la concepción de una ciudadanía cosmopolita, debe estar guiada por los valores de convivencia y la garantía de una igualdad de oportunidades (Gaete y Luna, 2019; Puig y Morales, 2015).

Concebir la educación en tal sentido, se relaciona con al debate ya conocido con relación a que si ésta se entiende como bien público o como bien común. Frente a la definición de educación como bien público, siguiendo la teoría de Samuelson (1954), se justifica la intervención estatal por temas de equidad, igualdad de oportunidades y justicia social para garantizar la cohesión social. Por la corriente teórica de Buchanan (1965), se ha ligado la educación a un bien público impuro, porque tiene cabida la oferta educativa por actores privados para garantizar la universalidad de la escolarización y la finalidad moral y jurídica de la educación. La tesis de Ostrom (1990), tendencia teórica reciente en el ámbito pedagógico, defiende el concepto de educación como bien común y la delimita como una forma colectiva de uso y de explotación sostenible de lo comunal, cuyo significado no se define por la titularidad jurídica y no implica necesariamente las reglas de exclusión del mercado. Efectivamente, como establece la Unesco (2015), la educación es un bien común porque tiene una responsabilidad compartida y un compromiso con los demás. Así, la educación depende del valor otorgado por la comunidad a esa responsabilidad compartida sobre la idea de justicia para garantizar la vida común con base en principios convivenciales y democráticos (Flores-Crespo, 2018; Nebel, 2018).

Esta concepción implica fortalecer los espacios de participación democrática y de intercambio en la comunidad educativa, con una preparación pedagógica hacia el interés común, que forme a una ciudadanía participativa bajo los principios de justicia del Estado social y de derecho y una educación en y para la democracia (Grau et al., 2019).

En 1970, la Ley General de Educación (LGE) española, instaurada por el régimen franquista (1939-1975), estableció a la escuela como un espacio de formación en valores democráticos, bajo la idea de bien común y como institución que presta un servicio de significación pública independientemente de la titularidad jurídica (Viñao, 2011). Esto marcó el inicio de la modernización de la escuela y de la apertura educativa democrática, cuyas raíces pueden encontrarse en el Libro Blanco (Ministerio de Educación y Ciencia, 1969), quien presentó el análisis de la situación educativa española; además, se inició ahí el preámbulo de la LGE denominado “revolución pacífica y silenciosa” en materia educativa (Delgado, 2021, p. 301).

Después de un período de autarquía fascista, una ideología nacional-católica imperó entre los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado. Particularmente, en 1959 se inició el período de desarrollismo tecnocrático gracias a la aparición de los Planes de Desarrollo Económico y Social que se extendieron hasta 1975. La planificación puso el acento en la educación como herramienta clave para la estabilización económica y social del país.

En los sesenta dio inicio una serie de reformas educativas, así como la ampliación de la escolaridad obligatoria hasta los 14 años, formalizada en 1964. También se aumentaron los espacios escolares para la enseñanza primaria y media dentro de un contexto generalizado de agonía por el régimen franquista, en donde las revueltas sociales y estudiantiles presionaron para que el sistema abriera paso a los derechos sociales y las libertades. La demanda de reforma educativa y de escolarización obligatoria se asemejó al de los países en desarrollo (Escolano, 1989; Milito y Groves, 2013).

Así, dentro de un ideario de salvaguardar la tradición y favorecer la modernización, se abogó por que el Estado instaurara un sistema basado en la igualdad de oportunidades para favorecer una mayor justicia social y democratizar la enseñanza (Milito y Groves, 2013). Esto provocó una doble disyuntiva que rigió la política educativa de España. Al considerarse la educación como un derecho privado, dentro del paradigma neoliberal y conservador, el Estado quedaba como actor subsidiario. Por el contrario, si el punto de partida era la consideración de la educación como un derecho predominantemente público, de bien común e ideario socialdemócrata, el Estado se convertía en el protagonista prestacional y garante de ese servicio. El artículo 27 (Constitución Española, 1978) concilió ambas vertientes mediante un pacto tácito que definió bajo el principio de igualdad, el reconocimiento del derecho universal de toda persona a la educación, así como la libertad de enseñar, crear y elegir centro escolar por parte de las familias (Merchán, 2021).

En la Ley Orgánica de Estatutos de Centros Escolares (LOECE) (Ley Orgánica 5/1980) aparecieron los conceptos: libertad de enseñanza, el derecho de la familia a elegir un tipo de educación y la regulación administrativa de los centros escolares públicos y privados. Posteriormente, la Ley Orgánica de Derecho a la Educación (LODE) de 1985, de signo socialdemócrata, ordenó el derecho al acceso en igualdad de condiciones y desarrolló reglas de la enseñanza privada con base en conciertos.1

En apego a lo anterior, la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) (Ley Orgánica 1/1990) amplió la escolaridad gratuita y obligatoria hasta los 16 años bajo la idea de igualdad social y estipuló la gratuidad del bachillerato y la formación profesional. Además, se amplió el derecho de acceso a los adultos y a las personas con necesidades educativas especiales, por lo que se desarrollaron los programas de garantía social, y se prestó especial atención a la dimensión cívica de la educación en la transmisión de valores democráticos. Este interés hacia la democratización educativa se completó en la Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de Centros Docentes (LOPEG) (Ley Orgánica 9/1995), para posibilitar la participación de la comunidad educativa en la gestión de los centros educativos.

La Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006 apostó por comportamientos y prácticas democráticas desde la propia gestión de la ley, que se somete a debate público para alcanzar un pacto social (Tiana, 2016). En la gestión de los centros docentes existe una representación importante de la comunidad educativa, fortaleciendo la función decisoria de los claustros y los consejos escolares. Se introduce, además, la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

En cambio, ante la no aplicabilidad de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) de 2002, y de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) de 2013, se apostó por la vertiente neoliberal y conservadora de la educación. La LOMCE provocó una fractura del pacto tácito del artículo 27 de la Constitución de 1978, dando prioridad a un sentido restrictivo e instrumental de la libertad de elección del centro escolar. Se amparó la idea de calidad y mejora de la educación en una mayor privatización mediante la financiación pública. Se revalorizó la autoridad del docente, la presencia de la religión en el aula y la pedagogía tradicional de la cultura del esfuerzo y de la disciplina. Asimismo, restó poder decisorio a la comunidad educativa en los claustros y en los consejos escolares, cuya composición recae prioritariamente en gestores administrativos (Puelles, 2016). Rompió, de este modo, con la idea de educación como bien común, entendiéndose más bien como bien privado y de mercancía financiada con fondos públicos y dejando al Estado como ente subsidiario de regulación del servicio educativo (Viñao, 2016).

De tal forma, la concepción de educación en y para la democracia es contextual y, por tanto, depende del ideario legislativo. El objetivo de este artículo es conocer la problemática que supone la aplicación de los propósitos de las sucesivas reformas educativas en España a partir de la LGE de 1970, desde el testimonio docente con base en los fundamentos pedagógicos y administrativos impulsores de la construcción de una escuela democrática, dentro del paradigma de la educación del bien común. Acercarse a esta realidad pedagógica testimonial permite constatar la dialéctica vivida en el quehacer docente entre las dos vertientes anteriormente mencionadas de la educación: la político-legislativa y la sociocultural.

De acuerdo con lo anterior, el objetivo general y los objetivos específicos de la investigación son:

Objetivo general: analizar las dificultades que a partir de la LGE ha tenido la práctica docente para lograr una escuela como espacio de bien común y ciudadanía democrática.

Objetivo específico 1: determinar las problemáticas inherentes a la propia legislación y a la gestión educativa que afectan a la práctica docente.

Objetivo específico 2: explicar los obstáculos que emergen de las relaciones entre escuela y sociedad.

Objetivo específico 3: analizar las dificultades para los valores democráticos relacionadas con metodologías y prácticas de aula.

II. Método

En el marco de un paradigma interpretativo, esta investigación se desarrolló bajo un diseño de estudio de caso (Martínez et al., 2014). En la aplicación de este método, frente a la utilización de grandes muestras, prima la profundidad de análisis de un objeto de estudio atendiendo a las voces de los participantes. Considerando que un caso aislado no ofrece toda la información para dar respuesta a los objetivos de investigación, se optó por un estudio de caso múltiple, evaluativo e inclusivo (Martín, 2011). La principal técnica utilizada ha sido la entrevista, aplicada de forma individual.

Muestra. Acorde con los planteamientos del estudio de caso, esta investigación se vale de una muestra teórica que permitió explicar el objeto estudiado. Se trata de una muestra no probabilística intencional, cobrando vital importancia los motivos de su selección:

- Docentes cuya experiencia profesional se ha desarrollado en la educación básica obligatoria.

- Docentes jubilados, con años de experiencia en el ámbito educativo.

- Docentes con perfiles diversos, en cuanto a especialidad, etapas, ubicación geográfica, gestión y formación, etc.

Con arreglo a estos criterios y con la incorporación progresiva a la investigación según la saturación del análisis, la muestra final fue de nueve docentes de educación básica obligatoria: cuatro hombres y cinco mujeres. Su procedencia y zona de trabajo fueron, fundamentalmente, la Comunidad Valenciana y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Se seleccionaron las dos comunidades autónomas por la disparidad de identidad cultural regional, lo que, además de ampliar la percepción sobre las categorías trabajadas más allá de la escala local, permitió contrastar una posible diferencia en cuanto a significados.

El perfil de los participantes (ver Tabla 1) fue importante para la interpretación de los resultados de la investigación.

| Participante | Detalles |

|---|---|

| Participante 1 (P1) | Mujer. Trabajó como maestra y orientadora. En sus 45 años de carrera destaca la alternancia entre docencia de aula y comisiones de servicio. |

| Participante 2 (P2) | Hombre. Trabajando desde los ochenta, en centros privados y públicos. En los centros públicos cuenta con una veintena de destinos. |

| Participante 3 (P3) | Mujer. Estudió en los setenta. A los 20 años comenzó a ejercer en contexto no democrático. Docencia en distintas asignaturas y etapas. |

| Participante 4 (P4) | Mujer. Se incorporó al sistema educativo español tras haber sido hija de emigrantes en Francia. Estudió Magisterio y comenzó a trabajar en 1977. Logró 38 años de experiencia docente. |

| Participante 5 (P5) | Hombre. Estudió Magisterio en Alicante. Comenzó a trabajar en 1971 en una escuela de Patronato. Más tarde, pasó a un colegio público. Tiene experiencia en toda la actual etapa de Educación Primaria y los cursos de séptimo y octavo de Educación General Básica. |

| Participante 6 (P6) | Hombre. Estudió Magisterio en Alicante en 1983. Cursó la Diplomatura de Ciencias Sociales, Pedagogía y Doctorado. Trabajó en distintas etapas y centros, así como en la comisión de servicios en el Instituto de Ciencias de la Educación. Más tarde, se incorporó a la Universidad. |

| Participante 7 (P7) | Mujer. Estudió Magisterio, Pedagogía e Intervención Sociocomunitaria. Durante su carrera, realizó comisiones de servicios participando en distintos órganos del ámbito educativo. Está implicada en la elaboración de diferentes leyes educativas, entre ellas la LOMLOE (ley Orgánica de Modificación de la LOE). |

| Participante 8 (P8) | Mujer. Estudió Magisterio y Bellas Artes. Cuenta con una larga carrera profesional. Desde su jubilación, hace 15 años, sigue ligada a la educación mediante proyectos artístico-educativos. |

| Participante 9 (P9) | Hombre. Estudió Magisterio y Geografía e Historia. Posee 43 años de experiencia docente en distintos ámbitos de trabajo. Participó en el Libro Blanco de la educación y fue uno de los inspiradores del programa de animación y promoción de la educación de adultos en la Comunidad Valenciana. |

Instrumento. En la investigación se utilizó un solo instrumento de recogida de información: el protocolo para el desarrollo de una entrevista en profundidad, con una serie de preguntas generales que permitieron que el entrevistado detallara o articulara otras temáticas de su interés. La entrevista se diseñó expresamente para la investigación.

Tras una fase de explicación de los objetivos de la investigación, se le pidió al entrevistado que hablara sobre su formación, motivo de la elección de la profesión, años de experiencia y desempeño docente, además de gestión. Las demás preguntas se hicieron de manera aleatoria. Para asegurar la consecución de los objetivos específicos delimitados se incluyeron en el protocolo las preguntas siguientes: ¿Qué metodología has aplicado en el aula?, ¿qué influencia has tenido en la educación para la democracia, ¿qué rol ha tenido el alumnado?, ¿qué concepción tiene la familia de la escuela?, ¿qué papel han jugado las reformas legislativas en la construcción de la democracia? La entrevista se cerraba pidiendo una síntesis sobre el papel de la escuela en la conformación de la identidad democrática. La validez de la entrevista queda justificada a partir de factores asociados al entrevistador, a la entrevista y al entrevistado (Martín, 2011).

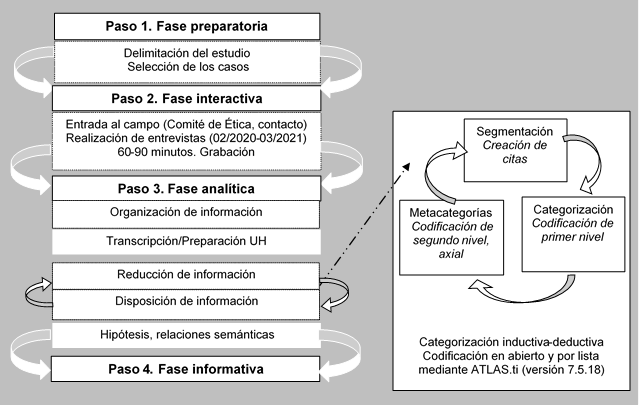

Procedimiento. En la Figura 1 se incluyen las principales fases del proceso de investigación.

Las entrevistas se realizaron en los domicilios de los participantes, en las fechas que siguen: 11/02/2020 (P1), 19/02/2020 (P2), 21/02/2020 (P3, P4), 24/02/2020 (P5), 25/02/2021 (P6), 18/03/2021 (P7, P8, P9).

Por la naturaleza de la investigación, se llevó a cabo un análisis deductivo-inductivo siguiendo los procedimientos de Huberman y Miles (2000). Para ello, se utilizó el software Atlas.ti (versión 7.5.18). Dicho análisis se realizó de forma individual por cada investigador, reformulando en el contraste de los dos procesos las categorías resultantes (Tabla 2). Se pretendió, así, lograr una triangulación de la información para alcanzar solidez en los resultados. El análisis comenzó con cinco entrevistas, correspondientes a la muestra inicial, añadiendo de forma progresiva las entrevistas restantes hasta llegar a la saturación de la información.

| Metacategoría | Categoría |

|---|---|

| Legislación y Administraciones educativas | Formulación de la legislación |

| Aplicación de la legislación | |

| Relación escuela-sociedad | Contexto social e histórico |

| Familias | |

| Metodología y prácticas | Cultura escolar |

| Disciplina |

III. Resultados

A continuación, los resultados se describen según los objetivos específicos delimitados.

3.1 Problemáticas relacionadas con la legislación y gestión educativa

En apego a este objetivo específico se analizaron las categorías “Formulación de la legislación” y “Aplicación de la legislación”. En relación con la formulación de la legislación emergieron tres problemáticas para la educación en democracia compartidas por los docentes: su vínculo con los cambios políticos, la ausencia de una reforma estructural y su formulación alejada de la práctica educativa. Un profesor indicó: “Del año 70 para acá (…) posiblemente estemos entre 10 y 11 leyes educativas (…) cualquier ciudadano de este país pues no sabe dónde se encuentra… una locura” [P9].

En primer lugar, es reseñable la idea de legislación educativa dependiente del contexto político. Lo descrito por el participante 9 fue común al resto de los participantes. La legislación se percibió como un instrumento desorientador o pernicioso para la educación en valores: “Cada ministro que iba llegando iba queriendo tener su medalla en la educación. Y así se convirtió la educación y sus leyes en una concesión de medallas a los ministros y en un invento diabólico” [P4]. La idea de legislación educativa se observó alejada de la práctica educativa: “No he visto ninguna ley en la que el maestro haya tenido una palabra importante (…) en cómo se confeccionaban esas leyes y de qué manera eran prácticas para las casuísticas” [P4].

Por otra parte, los cambios de leyes no resultaron inocuos a la idea de formación democrática, sino que la ideología gobernante se vertió en la formulación de la ley, más o menos favorecedora a los procesos participativos:

(…) los gobiernos que han sido más de izquierdas (…), siempre han sido más de creer que las personas puedan razonar por ellas mismas (…) crear una democracia adecuada (…) que los de derechas, a los que no les interesa que las personas puedan pensar por ellas mismas porque son un peligro [P1].

Se consideró que es a partir de la LODE de 1985 cuando empezó a establecerse el canal para el desarrollo de pautas democráticas desde la escuela. Asimismo, se esclareció la problemática ideológica que ha guiado la política educativa sobre la idea de la educación como bien común y elemento socializador de pautas democráticas. Se coincidió en que ha ido ganando terreno la idea de democratización, empero maquillada, bajo el principio de libertad de elección centro de las familias y el tema de los conciertos: “Estamos equiparando con esa idea la democratización a todos, la libertad de elección de la familia que tenía para elegir su ideología, pero con la financiación pública (…). Pero en realidad sí que estás haciendo un ideario ‘dentro de” [P2].

Toda esa disyuntiva ideológica quedó patente en el siguiente testimonio:

(…) A partir del año 85, cuando se aprueba la LODE, (…) sí que hay un paso importante en el que se incorpora la participación, (…) los años ochenta y noventa, la LOGSE incorpora los consejos escolares. (…) [Pero] Aznar (…) la ley se la cargó a base de reglamentos; quitó toda la educación de valores (…). La LOE trae otra vez a colación los temas de educación en valores y de participación (…). Pero entonces, (…) vuelve a ganar el Partido Popular (…) en la LOMCE hay un componente fortísimo del liberal-capitalismo [P7].

En segundo lugar, los docentes identificaron otra problemática, la ausencia de reformas estructurales entendidas como proyectos de Estado: “Se ponen parches, pero no se va al fondo de la cuestión, que es, por ejemplo, laicizar absolutamente el sistema educativo al completo” [P9].

Es precisamente en esta línea de la aplicación de la legislación donde los participantes delimitaron otro obstáculo para la construcción de prácticas democráticas. Ejemplificaron esta cuestión con la LOGSE. La definieron como la ley más innovadora y democrática, pero con una implementación desigual en el espacio y sin grandes efectos en el tiempo: “¿Qué vi en el entorno que yo tenía con la LOGSE? Que se cambiaron los libros, pero no se entendían” [P8].

El grado de implementación de la ley viene dado, según los docentes, por la ubicación del centro en cuestión, aunque entorpecida por los cambios legislativos frecuentes que no concedieron una implementación completa. Esta problemática de la aplicación de la legislación a la realidad educativa se mencionó, igualmente, para otras normativas como la Ley de Educación de Adultos de la Comunidad Valenciana [P2], la educación compensatoria [P3] o la reciente Ley de Inclusión de la Comunidad Valenciana [P2]; siendo, por lo tanto, una visión compartida independientemente del contexto regional donde se legisle o aplique la norma.

3.2 Problemáticas relativas a las relaciones escuela y sociedad

Alcanzar este segundo objetivo específico llevó al análisis de las categorías “Contexto social e histórico” y “Familias”. El contexto de la escuela española, a partir de los setenta, ha de entenderse desde el marco de una transición democrática, donde convergen los deseos de cambio y apertura, con el interés de mantener los valores tradicionales de la nación propios del franquismo. Tal cuestión dificultó la concepción de la escuela como bien común.

La cuestión política tiene una gran influencia en lo relativo a la concepción del modelo educativo, su organización-gestión y el rol del docente en el marco de las dos direcciones ideológicas y sociales manifestadas en la LGE. El participante 2 hizo alusión a este asunto de forma clara: “En un pueblo pequeñito, la escuela de adultos es un sitio donde se genera opinión. La gente se inclina por la participación y por las alternativas y por la participación política. Y en este país eso asusta”.

A partir de la creación de espacios participativos, no sólo existen dificultades para la democratización desde la escuela, sino que también se controla el desempeño docente y, en definitiva, la libertad de cátedra. La participante 3 narró cómo su hermano puso en peligro su puesto de trabajo en un intento de hacer crítica social, cuestión incluida en la LGE:

(…) mi hermano también es bastante de izquierdas. Y el problema es que el alcalde era súper de ultraderecha y el director del colegio pues también, era lo que había; lo que quedaba viejo del franquismo [P3].

Este marco social y político dificulta, así, la construcción de valores democráticos desde la escuela sin que haya una reforma suficiente a pesar del triunfo del gobierno socialista en los ochenta. Con un déficit que, según los docentes, se mantiene hasta nuestros días: “(…) este país no es un país democrático. Todavía tiene déficits democráticos que vienen de la transición que nos afectan a la escuela” [P9].

Este contexto político alcanza a la escuela provocando una división social en el profesorado y en el alumnado: “Llegabas a la escuela y tenías los dos mundos. El mundo que había creado el Franquismo y el mundo que iba pegando golpes” [P3]. Sin embargo, esta clasificación no sólo es causada por cuestiones ideológicas, sino que la escuela vincula el derecho al acceso y el disfrute de la educación a una cuestión de clases reflejada en la práctica cotidiana: “Sacad la merienda para las pobres”, se escuchaba en algunas escuelas Salesianas.

Además, la Iglesia desempeña un papel determinante en la configuración educativa. No sólo parte del profesorado es seleccionado por el Obispado acorde con la importancia que la religión tiene en las aulas, sino que la tradición confesional sigue patente en las escuelas tras la eliminación de la obligatoriedad de la religión: “Y entonces, aunque los padres no querían que el crucifijo estuviera en la pared, porque ya la escuela era totalmente aconfesional, había profesores que no lo admitían” [P5].

Sin embargo, la mayor dificultad para las prácticas democráticas fue la apropiación del discurso educativo por parte de la institución eclesiástica. Lo que se tradujo en intromisiones continuas de la Iglesia en las decisiones políticas:

El concordato del año 59 no es que sea pre-democrático, sino que es dictatorial (…). La Iglesia cada vez que los gobiernos, llamémosles progresistas, han intentado una mínima transformación, se ha levantado en armas y organizado la de Dios es Cristo [P9].

En todo este marco, la escuela no fue percibida como transformadora, sino como dependiente de la evolución social: “La escuela va siempre a remolque de la sociedad (…), cómo va a contradecir lo que se transmite en la escuela a lo que es el dominio público” [P9].

En este contexto, la educación participativa y en valores democráticos se concibe condicionada por las prácticas de socialización que guían las interacciones sociales. Algo similar acontece con la relación entre la escuela y las familias, que, si bien se dibuja como progresivamente más participativa, no está exenta de obstáculos para el desarrollo de valores democráticos en las aulas.

En primer lugar, los docentes percibieron un desinterés del proceso educativo por cuestiones pedagógicas. Especialmente los últimos años, cuando los Consejos Escolares y otros órganos participativos de la escuela se convirtieron en una pantomima agudizada por el recorte de competencias de la última LOMCE. Son elementos figurativos cuando no responden directamente a una participación politizada. Según los docentes, este comportamiento difiere con aquellos primeros Consejos Escolares, “que te puedes morir de riqueza2, de ideas, de aportar” [P3].

En segundo lugar, la presión familiar implica temor a romper con las prácticas tradicionales, lo que supone una reproducción de metodologías ajenas a lo participativo:

(…) yo estaba jugando, haciendo una participación … y no me di cuenta de que llegaba final de curso y no los habías enseñado a leer. Y qué agobio, que venían las madres y los críos qué habían hecho [P1].

Pero, ante todo, la familia educa en valores, que pueden ser opuestos a lo democrático, frente a lo cual la escuela es percibida como poco efectiva:

(…) la vida se estructura más o menos en períodos temporales de años que tienen 365 días, 120 están en la escuela o instituto y, de esos 120 días, de cinco a siete horas están en la escuela. Quedan todavía 13, 15 o 17 horas en las cuales no están en la escuela, están con sus familias, con el contexto [P9].

Esta disonancia entre escuela y familia fue percibida en mayor grado desde hace años. Los docentes piensan radicalmente que “(..) tú propagas los valores en el aula y ellos se van a casa y no existen” [P5]. Así, la relación familia-escuela se modifica de forma sustancial, pasando del colaborar y remar todos en el mismo barco a un “nosaltres criticant a la familia i la familia al Mestre [Nosotros criticando a la familia y la familia al maestro]” [P6].

3.3 Problemáticas relacionadas con las metodologías y prácticas de aula

Para dar respuesta al tercer objetivo específico se consideraron las categorías “Cultura escolar” y “Disciplina”. Una cuestión señalada por los docentes, como especialmente influyente en el desarrollo de las prácticas de aula, fue la cultura escolar. “Se suponía que había que introducir sesgos democráticos (...) propiciar actividades que hicieran protagonistas a los muchachos, a las familias, en el mundo de la gestión educativa” [P9]. Pero un cambio legislativo no conlleva de manera directa una modificación de las normas no escritas de un centro. En un contexto donde las transformaciones educativas se aplican a espacios donde prima “lo que se ha hecho durante toda la vida”, las innovaciones docentes rompen las expectativas puestas. Por ejemplo, en el ideario legislativo que, en su tiempo, implantó la LOGSE: “Empecé a ver que podía ver luz, pero lo que yo tenía alrededor es que, cuando yo empecé a trabajar por proyectos y trabajar la educación en valores, a mí eso me supuso tener bullying toda la vida” [P8].

En los espacios de vanguardia educativa, como pueden ser los centros piloto, los docentes percibieron que primaba lo innovador. Sin embargo, donde el cambio era una elección individual, era muy difícil romper tendencias: “(…) la agonía que tuve que sufrir para enseñarlos a leer con la cartilla… si yo siguiera allí, me muero” [P1].

La influencia de la cultura escolar cuenta con un ejemplo paradigmático en la metodología y el uso de los recursos, donde el libro de texto soporta el peso principal: “(…) condiciona moltíssim, i d'alguna manera crec que era una trampa de model neoliberal, el que fa és reconvertir l'escola en una presa de productivitat” [Condiciona muchísimo, y de alguna manera creo que era una trampa del modelo neoliberal, lo que hace es reconvertir la escuela en una presa de productividad]”.[P6]. La primacía de este recurso conlleva unas estrategias metodológicas tradicionales, donde la evaluación se presenta como el elemento más resistente: “(…) hacías actividades y trabajos con competencias, pero luego volvías a examinar con contenidos puros y duros” [P2].

Todo por la inexistencia de una verdadera innovación pedagógica. Se incorporan nuevos recursos sin sostén teórico y sin utilidad que no representan motor de cambio para la cultura escolar. “Se puso el aparato en la gran mayoría de colegios y ahí se acabó la historia. (…) qué vamos a aportar nosotros más que el aparato… ni nos reuníamos. Y la culpa la tenemos nosotros. No se la echo a nadie” [P3].

Por último, la gestión de la disciplina resultó conflictiva en el contexto de apertura: “Los niños se crecieron mucho y ahí la disciplina es lo que falló más, porque cómo impones una disciplina con una ley democrática. (…) Y los niños ahí sí que es verdad que en algunas clases se desmadraban3” [P3]. Así, además de aquellos para los que el consenso resultaba un problema, estaban los incapaces de “ponerse en su sitio” con una autoridad necesaria.

IV. Discusión y conclusiones

Retornando el objetivo general de investigación, se han analizado las dificultades que ha tenido la práctica docente para lograr una escuela como espacio de bien común y ciudadanía democrática a partir de la LGE. De acuerdo con los testimonios de los docentes, queda patente la disyuntiva establecida entre la vertiente político-legislativa y la sociocultural que presenta la educación, en cuanto a la escuela como formadora en valores democráticos. Así, la influencia de la perspectiva contextual, con cambios continuos a nivel ideológico y político, se entiende como factor determinante por los docentes quienes apuestan por una perspectiva neoliberal-conservadora o una democrático-participativa (Samuelson, 1954). Tal visión fue compartida por los entrevistados independientemente del criterio geográfico, mismo que no fue determinante, ya que se mueven más por la idea y el deseo de cambio y mejora, desde una perspectiva de participación democrática.

La idea de participación basada en principios de pluralidad, respeto, libertad y justicia se tradujo en una perspectiva pedagógica que implica prácticas comunales en la gestión escolar, de convivencia basada en el diálogo y la crítica y en la toma de decisiones desde el principio de responsabilidad compartida (Crespo et al., 2018). Cuestión que aplicaron y relacionaron con las tres metacategorías desarrolladas (cuestión legislativa, relación de la escuela con la comunidad y metodología practicada en el aula).

En efecto, los participantes abogaron por una serie de principios que debieran regir la práctica educativa desde la mirada de participación en los diferentes niveles de actuación legislativa y pedagógica. En su lado sociocultural, basada en valores cívicos-democráticos, aplicando la conceptualización más jurídica de conocimientos de los derechos y los deberes cívicos de dimensión pública (Cortina, 1997). Así, los docentes entienden que democratizar la sociedad desde la educación no es solamente extender cuantitativamente el acceso a un mayor número de sujetos sino, también, implica establecer pautas de interacción social comunitarias y de gobernabilidad que integren el interés particular dentro de la idea del bien común (Ramis, 2013).

En cada testimonio docente, se manifestaron las problemáticas que han experimentado en su práctica cotidiana a partir de la LGE con una perspectiva crítica. También compaginaron los principios legislativos con su interés hacia una educación participativa, cívica y democrática debido a una cuestión ideológica y contextual: “era una forma de que entendieran el sistema democrático que estaba recién llegado a España (…). Y era necesario que el crío entendiera cómo funcionaba esa estructura (…) enseñar en democracia (…)” [P8].

En concreto, se refleja cómo desde la escuela no se ha podido alcanzar esa finalidad participativa y crítica a causa de la inexistencia de una estructura sociocultural avalada por una reforma política significativa, capaz de convertir a la institución escolar en un espacio que permita entender la práctica cotidiana de la gestión y la pedagogía desde el lado democrático y como bien común (Medina, 2015). Más bien, lo que se ha manifestado en los testimonios docentes es que la escuela ha ido y va detrás de las circunstancias interesadas a nivel ideológico y político: “¿creer que el cambio va a venir por la educación? En absoluto” [P7].

En tal sentido, con ejemplo más reciente en la LOMCE, queda patente que no se ha comprendido que la educación es un bien comunal, no excluible, donde la igualdad participativa se debe retroalimentar continuamente y que no se puede guiar por los principios de mercado (Friedrich, 2016). El testimonio de la Participante 7, sobre el triunfo de esta vertiente ideológica conservadora sostiene la idea expuesta:

(…) el asunto ha estado siempre muy claro para la derecha española, que es el que los ciudadanos no desarrollen ni su criterio, ni que tenga más formación para poder elegir sino para acatar, (…) la manera de hacerlo es no dando educación en valores.

La misma legislación coarta las vías participativas de la comunidad educativa en la gestión escolar, la autonomía docente y el tipo de pedagogía. A la vez, maquilla el principio de libertad con un interés más utilitario de la creación y elección de centro escolar por las familias, restando importancia a la libertad como valor universal en el desarrollo personal: “Tienes que verlo en el recorte de competencias de los consejos escolares” [P2]. Asimismo, la cuestión de la libertad de elección de escuela nos lleva a la concepción de la educación como bien privado.

Una escuela que forme en valores democráticos es una forma de vida comunitaria basada en la interacción, la participación y la cooperación social, que hace pensar la idea de lo común como bien social en igualdad de oportunidades para todas las personas. Esta finalidad se rige por la idea de participación democrática de todo actor de la comunidad educativa y la idea de ciudadanía cosmopolita (Puig y Morales, 2015).

De ahí la importancia de la relación entre escuela y comunidad educativa, particularizando en la familia. En este quehacer pedagógico, reclamado desde una perspectiva crítica por las dificultades, y sobre todo por cuestión cultural, la familia ha obstaculizado: “A los padres hay que traerlos a trabajar mucho con calzador a la mayoría. Hay un abandono de parte de la familia.” [P2]. Por tal razón, se criticó la importancia del involucramiento social en la gestión escolar a través de los órganos de representación de los consejos escolares, sobre todo del alumnado y la familia, para configurar hábitos de comportamientos democráticos. De ahí que, se manifestó el beneficio educativo de abrir la escuela a la sociedad: “(…) sobre todo abrir el aula, está tan cerrada, tan cerrada, abrirla a la sociedad” [P5].

De otro lado, para la aplicación de esa idea participativa en el aula, es imprescindible democratizar desde la metodología pedagógica. Es necesario potenciar los mecanismos de diálogo, respeto, deliberación desde el aprendizaje del aula, para conseguir un currículo democrático (Carrillo et al., 2019). En esta línea, se ha observado que los docentes están convencidos del valor de la metodología aplicada para forjar esa formación en valores democráticos: “(…) podríem enfocar-se de cara al que és educar la democràcia si se'm plantejara el currículum de l'aprenentatge de projectes (…).I això seria una bona manera de aprofitar el currículum [podían focalizarse a lo que es la democracia si se me planteara el currículum del aprendizaje de proyectos (...) Y eso sería una buena manera de aprovechar el currículum].” [P6]. Pero, también se reconoció que depende más del interés que tenga el docente en llevarlo a la práctica que del nivel legislativo, porque no se han afianzado los mecanismos operativos de innovación educativa en valores democráticos que se han ido estableciendo desde, principalmente, la LOGSE: “Es algo que sigue quedando al arbitrio individual de los profesores.” [P9].

Por tanto, podemos concluir que la concepción educativa como eje de formación en valores democráticos está presente en el interés y la convicción del docente dentro de la idea participativa y de interacción cooperativa entre los agentes de la comunidad educativa y su compromiso social. De ahí sus voces críticas ante las dificultades vividas para la puesta en marcha de esta finalidad. Dificultades que, derivadas de la separación entre la parte político-legislativa y la vertiente sociocultural de la educación, no han permitido alcanzar el objetivo final de socialización democrática. A ello se añade la influencia contextual a nivel ideológico y político que ha obstaculizado el entender la educación como bien común. Para afianzar esta tesis, será necesario ampliar la muestra de participantes y trabajar otras variables como es el garantizar el derecho de acceso universal a la educación y el tema de la democratización desde el currículo, entre otras (Bolívar, 2008).

Contribución de autoría

María Luisa Rico Gómez: investigación, conceptualización, análisis, resultados, redacción, revisión y edición.

Ana Isabel Ponce Gea: investigación, conceptualización, análisis, resultados, redacción, revisión y edición.

Declaración de no conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

Fuente de financiamiento

Programa de Redes-I3CE de Calidad, Innovación e Investigación en Docencia Universitaria. Convocatoria 2020-21. Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa de la Universidad de Alicante (España).

Referencias

Belavi, G. y Murillo, F. J. (2020). Democracia y justicia social en las escuelas: dimensiones para pensar y mejorar la práctica educativa. REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 18(3), 5-28. https://doi.org/10.15366/reice2020.18.3.001

Bisquerra, R. (2008). Educación para la ciudadanía y convivencia. El enfoque de la educación emocional. Wolters Kluwer.

Bolívar, A. (2008). Ciudadanía y competencias básicas. Fundación Ecoem.

Buchanan, J. M. (1965). An Economic Theory of Clubs. Economica, New Series, 32(125), 1-14. https://doi.org/10.2307/2552442

Carrillo, I., Simó, N. y Soler, J. (2019). Aprender a participar en los centros de secundaria. Inclusión y calidad democrática. Edicions de la Universitat de Barcelona.

Constitución Española de 1978 [Const]. Artículo 27, 29 de diciembre de 1978 en Boletín Oficial del Estado [BOE], n. 311 (España).

Cortina, A. (1997). Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía. Alianza Editorial.

Crespo, M., Megías, J.M., Rodríguez, M. y Parages, M.J. (2018). La escuela, un espacio para la convivencia democrática. Revista Interuniversitaria de formación del profesorado, 92(32.2), 81-96. https://recyt.fecyt.es/index.php/RIFOP/issue/view/3386

Delgado, P. (2021). La Ley General de Educación en la memoria: del reconocimiento a la negación. Historia y Memoria de la Educación, (14), 289-319. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7962259

Escámez, J. y Gil, R. (2002). La educación de la ciudadanía. De la participación en la escuela a la participación ciudadana. CCS.

Escolano, A. (1989). Discurso ideológico, modernización técnica y pedagógica crítica durante el franquismo. Historia de la educación: Historia de la Educación, 8,7-28. https://revistas.usal.es/index.php/0212-0267/article/view/6824

Feu, J., Serra, C., Canimas, J., Làzaro, L. y Simón-Gil, N. (2017). Democracy and education: A theoretical proposal for the analysis of democratic practices in schools. Studies in Philosophy and Education, 36, 647-661. https://doi.org/10.1007/s11217-017-9570-7

Flores-Crespo, P. (2018). La calidad de la educación como bien común. Metafísica y persona, (20), 125-136. https://doi.org/10.24310/Metyper.2018.v0i20.4826

Friedrich, D. (2016). Teach for All, Public-Private Partnerships, and the Erosion of the Public in Education. En A. Verger, C. Lubienski y G. Steiner-Khamsi (Eds.), The Global Education Industry. World yearbook of education 2016 (pp. 160-174). Routledge.s

Gaete, A. y Luna, L. (2019). Educación inclusiva y democracia. Revista Fuentes, 21(2), 161-175. http://dx.doi.org/10.12795/revistafuentes.2019.v21.i2.02

Garcés, V. H. (2021). Educación ciudadana y convivencia democrática. Entre las políticas educativas, la alfabetización escolar y el aprendizaje en la ciudad. Folios, (53), 19-30. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-48702021000100019

Giner, S. (2007). La dignidad cívica. En J.R. Carracedo, A.M. Salmerón y M. Toscano (Eds.), Ética, ciudadanía y democracia (pp. 115-141). Contrastes.

Grau, R., García, L. y López, R. (2019). Percepciones sobre la escuela democrática en Argentina y España. Educaçao e Pesquisa, São Paulo, 45. https://doi.org/10.1590/s1678-4634201945188681

Hidalgo-Zurita, M. y Robles-Zurita, J. A. (2020). Participación política en España: el papel de la educación. Papeles de Economía Española, 166, 203-215. https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2021/01/Marisa-Hidalgo-Jos%C3%A9-Antonio-Robles.pdf

Huberman, A.M. y Miles, M.B. (2000). Métodos para el manejo y análisis de datos. En C.A. Denman y J. Armando (Eds.), Por los rincones. Antología de métodos cualitativos en la investigación social(pp. 253-301). El Colegio de Sonora.

Ley Orgánica 1/1990. De Ordenación General del Sistema Educativo. 3 de octubre de 1990. Boletín Oficial del Estado [BOE] n. 238.

Ley Orgánica 5/1980. Por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares. 27 de junio de 1980. Boletín Oficial del Estado [BOE] n. 154.

Ley Orgánica 9/1995. De la participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes. 20 de noviembre de 1995. Boletín Oficial del Estado [BOE] n. 278.

Martín, B. (2011). Técnicas e instrumentos de recogida de información. En S. Cubo, B. Martín y J. L. Ramos (Coords.), Métodos de investigación y análisis de datos en ciencias sociales y de la salud (pp. 173-233). Pirámide.

Martínez, R., Castellanos, M. A. y Chacón, J. C. (2014). Métodos de investigación en Psicología. EOS.

Medina, J. (2015). Educación democrática y política educativa: el sistema educativo a debate. Cuestiones Pedagógicas, (24), 103-124. https://revistascientificas.us.es/index.php/Cuestiones-Pedagogicas/article/view/9710

Merchán, F.J. (2021). La política educativa de la democracia en España (1978-2019): escolarización, conflicto Iglesia-Estado y calidad de la educación. Archivos Analíticos de Políticas Educativas, 29(61). https://doi.org/10.14507/epaa.29.5736

Mesa, M. (2019). La educación para la ciudadanía global: una apuesta por la democracia. Revista Internacional de Educación para la Justicia Social, 8(1). https://doi.org/10.15366/riejs2019.8.1.001

Milito, C. C. y Groves, T. (2013). ¿Modernización o democratización? La construcción de un nuevo sistema educativo entre el tardofranquismo y la democracia. Bordón, 65(4), 135-148. https://recyt.fecyt.es/index.php/BORDON/article/view/Bordon.2013.65409

Ministerio de Educación y Ciencia (1969). La educación en España. Bases para una política educativa.Ministerio de Educación y Ciencia.

Nebel, M. (2018). Operacionalizar el bien común. Teoría, vocabulario y medición. Metafísica y Persona, (20), 27-66. https://doi.org/10.24310/Metyper.2018.v0i20.4830

Novoa, A., Pirela, J., y Inciarte, A. (2019). Educación en y para la democracia. Utopía y Praxis Latinoamericana, 24(extra 3), 60-73. https://produccioncientificaluz.org/index.php/utopia/article/view/29686

Ostrom, E. (1990). Governing the commons. The evolution of institutions for collective action. Cambridge University Press.

Puelles, M. (2016). Reflexiones sobre cuarenta años de educación en España o la irresistible seducción de las leyes. Historia y Memoria de la Educación, (3), 15-44. https://portalcientifico.uned.es/documentos/6241378e4ce2907daa320d02

Puig, M. y Morales, J. A. (2015). La formación de ciudadanos: conceptualización y desarrollo de la competencia social y cívica. Educación XX1, 18(1), 258-282. https://revistas.uned.es/index.php/educacionXX1/article/view/12332

Ramis, Á. (2013). El concepto de bienes comunes en la obra de Elinor Ostrom. Ecología política, (45), 116-121. https://www.ecologiapolitica.info/novaweb2/wp-content/uploads/ 2015/12/045_Ramis_2013.pdf

Samuelson, P. A. (1954). La teoría pura del gasto público. The Review of Economics and Statistics, 36(4), 387-389.

Sánchez-Gey, J. (2021). Educación y democracia. Bajo Palabra, (25), 65-76. https://doi.org/10.15366/bp2020.25.003

Simó, N., Parareda, A. y Domingo, L. (2016). Towards a democratic school: The experience of secondary school pupils. Improving Schools, 19(3), 181-196. https://doi.org/10.1177%2F1365480216631080

Tiana, A. (2016). ¿Cómo piensa un académico que se hace una ley y cómo se hace una ley realmente? Reflexiones a partir de la intrahistoria de la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006. Historia y Memoria de la Educación, 3, 71-97. https://portalcientifico.uned.es/documentos/5f88eb2929995259ef298c41

Unesco (2015). Replantear la educación ¿Hacia un bien común mundial? Unesco. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232697

Viñao, A. (2011). Público-privado. Concepciones, malentendidos, estrategias. Cuadernos de Pedagogía, (409), 80-83. http://hdl.handle.net/11162/37428

Viñao, A. (2016). La Ley Orgánica de mejora de la Calidad educativa (LOMCE) de 2013: ¿una reforma más? Historia y Memoria de la Educación, (3), 137-170. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5455669

*Corrección de estilo: Glenda Delgado Gastelum.