Revista Electrónica de Investigación Educativa

Vol. 16, Núm. 2, 2014

Violencia escolar: reflexiones

sobre los espacios de ocurrencia

Elaine Prodócimo

(*)

elaine@fef.unicamp.br

Rosiane Gonçalves Coelho Silva (*)

rosiane.silva6@hotmail.com

Raquel Rodrigues Costa

(*)

raquelrodrigues_edf@yahoo.com

Paulo Vitor Bognoli

Mattosinho (*)

pmattosinho@uol.com.br

(*) Universidade Estadual de Campinas

(Recibido: 5 de noviembre de 2013; Aceptado: 23 de mayo de 2014)

Resumen

El estudio tiene como objetivo analizar los espacios de ocurrencia de agresiones

en la escuela desde el punto de vista de los sujetos que las sufrieron, presenciaron

o cometieron tales actos; también comprender y reflexionar acerca de

las dinámicas de las relaciones establecidas en estos contextos. Fue

realizada una investigación con 2.793 estudiantes de 17 escuelas públicas

de 8 estados brasileños. Fue aplicado un cuestionario elaborado por investigadoras

de la Universidad de Lisboa. Los resultados obtenidos apuntan para un mayor

predominio de agresión en las clases, seguida del recreo. Hubo predominio

de agresiones individuales. Los alumnos permanecen la mayor parte del tiempo

escolar en las clases, se espera que este sea un espacio donde ocurran conflictos

o inclusive actos violentos, sin embargo, hay una presencia constante del profesor

y un reducido número de estudiantes, lo que demuestra que los actos son

practicados en la presencia del adulto responsable por el grupo.

Palabras clave: Violencia escolar, aula, escuela.

I. Introducción

Estudios referentes a la violencia escolar y al bullying señalan el recreo

y las aulas como los lugares de mayor incidencia (Fante, 2005; Cerezo y Ato,

2010; Mateo, Ferrer y Mesas, 2009). Entre las causas de estos sucesos durante

el recreo se tiene menor vigilancia por parte de los adultos durante este período,

la mayor densidad de población en un mismo lugar y la diferencia de edad

entre los alumnos que se agrupan, con intereses distintos y con disputa de espacios.

Además, el hecho de que los alumnos permanezcan horas sentados durante

las clases hace del recreo un momento de “derroche de energía”,

lo que acaba provocando peleas. Evidentemente este es un espacio que necesita

intervención para que la situación no continúe repitiéndose,

aunque el lugar que realmente inquieta o preocupa es, principalmente, la clase,

ya que los profesores señalan que los alumnos pelean y se insultan durante

este período, y los estudios demuestran que, cada vez más, el

salón de clases se presenta como lugar de agresiones, principalmente

entre los estudiantes de la “Enseñanza Fundamental” del 6o.

al 9o. año y de la “Enseñanza Media” (Cerezo, 2009).

Saber qué perciben los alumnos sobre las agresiones que ocurren en la

escuela puede ayudar a dirigir las actividades y pensar en alternativas. El

objetivo de este estudio es analizar los lugares y las formas en que ocurren

las agresiones en la escuela bajo el punto de vista de los alumnos, e intentar

comprender y reflexionar sobre las dinámicas de relaciones que se establecen

en los espacios escolares.

II. La violencia escolar

Sobre la agresividad y la violencia, fenómenos que se confunden con facilidad,

Cruz y Carvalho (2006) se manifiestan de la siguiente manera:

A agressividade é utilizada pela violência, mas é diferente dela. (...) as expressões da agressividade humana nem sempre são violentas. Como nem todo conflito traz em si a idéia de destruição do outro, mesmo que contenha agressividade (física ou não), a ação agressiva nem sempre é sinônimo de violência. É na sutileza da transformação qualitativa que o conflito se expressa em negatividade e, em caso extremo, no conflito violento. (p. 123).

La agresividad es inherente al ser humano aunque no siempre se convierta en violencia. Se caracteriza como un impulso para la acción, y ese impulso puede convertirse en violencia dependiendo de la manera como sea manifestado, o incluso por el deseo que lo mueve. Cuando la intención es causar daño los actos son considerados como violentos. Sobre la violencia escolar, Del Rey y Ortega (2001), señalan:

Existe violencia escolar cuando una persona o grupo de personas del centro se ve insultada, físicamente agredida, socialmente excluida o aislada, acosada, amenazada o atemorizada por otros que realizan impunemente estos comportamientos y actitudes. Si estos comportamientos no son puntuales sino que se repiten, la víctima se ve envuelta en una situación de indefensión psicológica, física o social, dada la disminución de autoestima, seguridad personal y capacidad de iniciativa que le provoca la actuación de sus agresores, la ausencia o escasa ayuda del exterior y, la permanencia en el tiempo en esta situación social (p. 134).

También en el contexto escolar, además de la violencia que es

visible –incluso en los noticiarios–, y que impacta, hay otras,

entre ellas las ocasionales, provocadas por disputas o por los llamados “malentendidos”

y otras mucho más sutiles que frecuentemente no son percibidas pero que

se encuentran presentes, como las exclusiones sociales. Entre estas formas sutiles

se encuentran aquellas que son realizadas en momentos en los que hay poca vigilancia

de adultos o por medio de acciones que, a los ojos de éstos, no se configuran

como agresiones o amenazas por ser confundidas con juegos o formas de relaciones

sociales entre los integrantes de los grupos. Esas acciones pueden ser puntuales,

esporádicas o continuas, en relación a una misma persona que se

ve intimidada por uno o más colegas y sin posibilidad de reacción

por el desequilibrio de fuerzas que se establece, configurándose lo que

la literatura denomina bullying (Cerezo, 2009; Díaz-Aguado,

2005; Velázquez-Reyes, 2005; Musitu, Estevez, Jimenez y Veiga, 2011).

Las dos situaciones descritas, tanto las agresiones puntuales como las persistentes,

son situaciones que ocurren en la escuela y que requieren ser analizadas, pues

revelan problemas en las relaciones sociales establecidas. Es cierto que los

contextos sociales desencadenan conflictos que son, además, saludables,

ya que demuestran diferencias de opiniones y de actitudes, como debe ser en

contextos relacionales. Sin embargo, los comportamientos violentos no se configuran

como necesarios, y pueden significar que el diálogo u otras formas consideradas

adecuadas y saludables para resolver los conflictos no obtuvieron éxito

o ni siquiera fueron accionadas.

En el contexto escolar el aula se presenta como el espacio en el que los alumnos

permanecen durante más tiempo y, en general, se caracteriza por la presencia

constante de un adulto o profesor. Otros ambientes –como el patio, la

pista deportiva o el comedor– son frecuentados más ocasionalmente

o por períodos de tiempo más cortos. No obstante, a pesar de esta

característica, el patio de recreo ha sido señalado como el lugar

donde más suceden los casos de violencia (Fante, 2005). Este lugar se

justifica especialmente por ser un espacio en el que la supervisión es

menor, donde se encuentran más alumnos que en las clases y con un número

menor de adultos, e incluso, muchas veces, sin formación en el área

de educación, son trabajadores de la escuela que supervisan el recreo

(Prodócimo y Recco, 2008). Es un espacio en el que los alumnos quedan

libres, sin actividades dirigidas y con compañeros de diferentes edades,

ya que el intervalo normalmente ocurre dentro de la rutina escolar conjuntamente

para todos los cursos. Éste también es un espacio de disputa de

poder (Mandarino, 2002) por la mejor ubicación, por los materiales disponibles

o por la atención de los compañeros. Todos estos factores contribuyen

para que este momento de la rutina escolar sea en el que más casos de

agresiones ocurren. Según algunos autores hay una tendencia a que las

agresiones físicas ocurran durante el recreo, mientras que las agresiones

verbales ocurren principalmente en las aulas (Díaz-Aguado, 2005; Musitu

et al., 2011).

La clase se constituye como el espacio en que roles y expectativas se presentan,

y de acuerdo con estas expectativas y las relaciones que se establecen el clima

entre los sujetos presentes, tanto alumnos como profesores, puede ser positivo,

amistoso, o no serlo, propiciando un espacio para la indisciplina o las agresiones.

El clima escolar es definido por Ferrer, Ruiz, Amador y Orford (2011, p. 2)

como el “conjunto de percepciones subjetivas sobre las características

del centro y del aula, así como la relación profesor-alumno y

entre compañeros de clase, lo cual se relaciona con la integración

escolar y el sentimiento de pertenencia a este entorno”. Aunque haya,

según Waasdorp, Pas, O’Brennan y Bradshaw (2011) discrepancias

en cuanto a la percepción del clima escolar por parte de los adultos

y de los estudiantes, y por aquellos que son o no señalados como víctimas

por los colegas, esa percepción influye directamente en el sentimiento

de seguridad y pertenencia al grupo. Según Ferrer et al. (2011) las víctimas

de violencia presentan una percepción negativa del clima escolar y se

sienten menos vinculadas a la escuela. Garantizar que la escuela tenga un ambiente

acogedor, donde tanto alumnos como adultos se sientan seguros, puede disminuir

los casos de violencia (Velázquez-Reyes, 2005).

III. Metodología

Se realizó una investigación por medio de un cuestionario en 17

escuelas públicas de 8 estados de Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro,

Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Goiás, Pará y Acre.

Participaron en el estudio 2.793 alumnos, siendo 1,498 chicas, 1,287 chicos

y 8 sujetos que no se identificaron en cuanto a género. Los sujetos cursaban

“Enseñanza Fundamental” del 6o. al 9o. año y “Enseñanza

Media”, de 1o. a 3o., comprendiendo un total de 7 clases cada escuela,

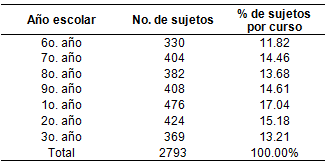

según se presenta en la Tabla I, con los respectivos datos sobre la cantidad

de alumnos en cada año escolar.

Tabla I. Cantidad de sujetos por año de escolaridad

Ese nivel de escolaridad se refiere

a las edades comprendidas entre 11 y 17 años aproximadamente, aunque

en este estudio hubo casos de alumnos repetidores. La media de edad fue de 14.6

años.

El cuestionario aplicado fue desarrollado en la Universidad de Lisboa, por el

equipo Freire, Simão y Ferreira (2006) y fue adaptado para la Lengua

Portuguesa hablada en Brasil. Fue realizado un estudio piloto en una escuela

en la ciudad de Campinas, en el estado de São Paulo, Brasil, con el fin

de evaluar las adaptaciones hechas.

El cuestionario consta de 6 partes: factores demográficos, en el que

se solicitan informaciones sobre el sujeto, aunque sin identificarlo; opinión

sobre el contexto escolar, con cuestiones abiertas; identificación de

situaciones de victimización, de observación y de agresión,

en que en cada una de las partes se registran 13 comportamientos violentos (empujar,

amenazar, humillar/burlarse, pegar, llamar con nombre ofensivo/insultar, levantar

calumnias, excluir del grupo, tirar cosas, herir a propósito, romper

objetos, tocar sin permiso, confabular u otras) y el sujeto que responde se

manifiesta como víctima, observador o agresor, contestando si sufrió,

observó o practicó alguno de los comportamientos de la lista en

las dos semanas anteriores a la aplicación del mismo, en caso de responder

positivamente a alguno de los ítems, se hace una descripción sobre

esa situación, donde consta el lugar (o lugares) en las que tal hecho

sucedió. Los lugares sugeridos en el cuestionario son: clase, patio de

recreo, pasillos y escaleras, comedor, espacios de Educación Física,

vestuario/baños, inmediaciones de la escuela y otros; y finalmente un

bloque de auto reflexión sobre el tema. El cuestionario comprende preguntas

cerradas, abiertas y también de múltiple respuesta y ya fue probado

en la población portuguesa de estudiantes.

3.3 Procedimientos

La elección de las escuelas se produjo por aceptación de la participación

en el estudio. Los contactos fueron hechos por teléfono a partir de informes

obtenidos con la secretaría de educación de cada municipio participante.

En cada escuela se eligió una clase de cada curso escolar para la aplicación

del instrumento. Esta elección fue tomada por la dirección o coordinación

pedagógica que seleccionaba la clase según criterios propios como:

la clase que más parecía adecuarse al perfil del estudio, la clase

en la que la probabilidad de que el profesor aceptase fuese mayor, o incluso

la clase que estaba con profesor ausente. No hubo interferencia de los investigadores

en esta elección.

Los cuestionarios fueron realizados en la propia clase. Los sujetos tardaron

una media de 30 minutos para responderlo. Se daba una explicación inicial

sobre el estudio, sobre la garantía de anonimato y sobre la libertad

de participación, y los investigadores permanecían en la clase

durante el tiempo de contestación al cuestionario, auxiliando en casos

de duda. En la mayor parte de las escuelas el profesor responsable se retiraba,

dejando a los investigadores con el grupo. Los datos fueron analizados por medio

de análisis descriptivo.

IV. Resultados

En este apartado fueron considerados los sujetos que sufrieron, observaron o

practicaron algún acto violento respondiendo afirmativamente al menos

a 1 de los 13 comportamientos apuntados en el instrumento. De los 2,793 sujetos

que respondieron al cuestionario, 1,613 sufrieron algún tipo de violencia

en la escuela, por lo menos una vez, eso corresponde al 57.75% del total de

los sujetos. Estos respondieron en qué lugar fueron agredidos, con un

total de 2,031 respuestas, el total de lugares supera al total de sujetos que

sufrieron violencia, ya que se podría dar más de una respuesta

para esta cuestión. De los 2,793 sujetos, 2,123 presenciaron algún

tipo de violencia, representando 76.01% del total de sujetos y fueron dados

por esas 3,050 respuestas sobre los lugares de ocurrencia. De entre los que

se identificaron como responsables de haber cometido algún acto violento:

1,132 de un conjunto de 2,793 alumnos (40.53%), y fueron obtenidas 1,593 respuestas

sobre el lugar de ocurrencia.

Entre los que sufrieron agresión, 211 no respondieron a la cuestión

sobre el lugar (13.08% del total de sujetos que sufrieron agresión);

entre los que observaron, 145 no respondieron (6.83% del total de sujetos que

observaron) y entre los que cometieron agresiones 88 no respondieron (7.77%

del total de sujetos que cometieron agresión). El mayor número

de respuestas entre los que observaron era esperado, no sólo por el hecho

de tener un mayor número de sujetos observadores, sino también

debido a la situación de que un mismo acto pudo ser observado por más

de un alumno en el contexto escolar. El mayor número de abstenciones

en relación a la respuesta de la parte de los que sufrieron está

justificado, entre otros motivos, por la coacción sufrida y la dificultad

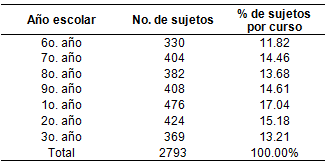

de exponer tal situación. Los datos sobre la frecuencia de los lugares,

distribuidos por grupos de sujetos, se encuentran en la Tabla II.

Tabla II. Frecuencia

y porcentaje de lugares de agresión divididos por grupos

de sujetos que sufrieron, observaron y cometieron agresión

El lugar con mayor número de ocurrencias para los que sufrieron la

agresión fue en las clases, con 38.11% de las respuestas, muy similar

al resultado obtenido entre los que cometieron, que apuntó el 38.86%

de ocurrencia en las clases. Entre los que observaron, el porcentaje se redujo

al 28.07%, lo que puede apuntar que los actos cometidos en el aula pueden ser

encubiertos incluso a los propios compañeros, que no los perciben.

Sobre el lugar de ocurrencia, algunos sujetos respondieron que sufrieron, observaron

o cometieron agresiones en ambos lugares, clases y recreo: entre los que sufrieron

agresiones, fueron 185 respuestas (11.46% del total de sujetos que sufrieron),

entre los que observaron fueron 314 respuestas (14.92% del total de sujetos

que observaron) y entre los que cometieron, fueron 188 respuestas (16.61% del

total de sujetos que cometieron). Llama la atención el mayor porcentaje

de sujetos que cometieron agresiones en ambos lugares.

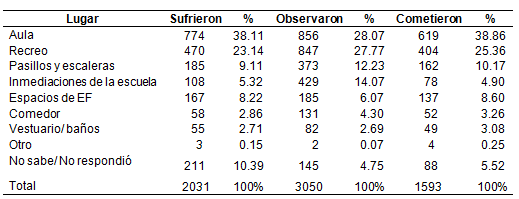

Los datos obtenidos muestran una distribución de los lugares más

frecuentes (aula y recreo) por año de escolaridad, y fue posible percibir

que entre los que sufrieron agresiones hubo cierta oscilación entre los

dos espacios, con porcentajes similares en algunas series; entre los que observaron,

los sujetos del 6o. y del 7o. año presentaron un mayor índice

en el recreo, los de 8o. y 9o. año en el aula y nuevamente un mayor índice

en el recreo entre alumnos de 1o. y 2o. año; situación que se

repite con los sujetos que cometieron agresiones. En algunos casos hubo disminución

de acciones violentas al largo de los años de escolaridad. Los datos

obtenidos están presentados en la tabla III, siendo S los que sufrieron,

O los que observaron y C los que cometieron agresión.

Tabla III: Frecuencia y porcentaje de agresiones sufridas, observadas

y cometidas en el aula y en el recreo por año de escolaridad

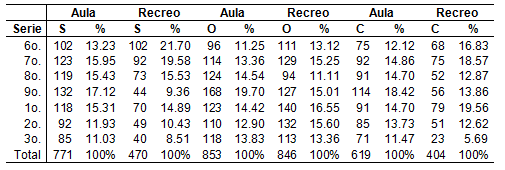

Entre los que sufrieron y cometieron agresiones, fue analizada la ocurrencia individualmente o en grupo, comparando cada ambiente, conforme los datos presentados en la Tabla IV.

Tabla IV: Frecuencia y porcentaje de forma de agresión

sufrida

y cometida en aula, recreo y en ambos.

Con excepción de los que sufrieron agresión en ambos espacios

y que respondieron que la mayor frecuencia fue la agresión cometida por

un grupo, en todas las otras situaciones, las agresiones fueron principalmente

cometidas por un solo individuo. Hubo un alto porcentaje de abstención

de respuestas entre los que sufrieron agresión.

V. Discusiones

Sobre el salón de clases, Prieto-García (2005) señala:

Es el espacio donde los alumnos además de conocimientos –aprenden a negociar, explícita e implícitamente, con los maestros y con sus pares para mantener la comunicación; relación donde las expresiones orales y de gesticulación tienen un gran significado porque representan una forma de interactuar. Dado que el aula es donde los adolescentes pasan la mayor parte del tiempo dentro de la escuela, también se convierte en el lugar en el que los abusos son parte de la vida cotidiana; para ellos cada oportunidad es buena para hacer sentir mal a sus compañeros por medio de bromas de mal gusto e insultos directos e indirectos. (p. 1015).

Se puede observar que si los actos violentos no son tan visibles para los compañeros,

pues hubo porcentaje más pequeña entre los observadores que entre

víctimas y agresores, no deben serlo tampoco para los profesores, que

no forman parte directamente de las dinámicas de relaciones establecidas

entre los alumnos.

En este sentido se deberían hacer algunos análisis, como la búsqueda

de atribución de factores que puedan contribuir a este contexto de ocurrencia

de agresiones en las clases. Un mayor tiempo de permanencia podría explicar

el alto porcentaje de repuestas en este espacio; por otro lado, hay un número

reducido de alumnos y la presencia constante del profesor, lo que parece una

paradoja (Mateo, Ferrer y Mesas, 2009), ya que éste debería garantizar

la seguridad del local, manteniendo un buen clima relacional. Para Gómez-Nashiki

(2005) la violencia en el aula dejó de ser motivo de asombro o sorpresa

para tornarse normal, tantos los maestros como los alumnos han aprendido a vivir

con diferentes grados de violencia cotidianamente.

Otra justificación de la no percepción de lo que ocurre por parte

del profesor, es que las agresiones verbales pueden ser muchas veces veladas,

hechas de manera discreta sin que el profesor lo perciba o, incluso, de forma

que al profesor le parezcan “bromas” entre amigos, formas de relaciones

comunes entre los jóvenes. Como afirman Del Rey y Ortega (2005, p. 808)

“el hecho violento siempre se oculta, porque el violento sabe que lo está

siendo”. Aunque también es posible que el maestro perciba lo que

ocurre pero hace como que no ve (Gómez-Nashiki, 2005; Prieto-García,

2005). Según Díaz-Aguado (2005) para los alumnos el profesor es

aquel que enseña un contenido y no el que trata cuestiones de relaciones

entre semejantes, aunque parte de ellos afirme que le contaría sus problemas

a un profesor en el que confiase. A pesar de que las situaciones de conflicto

o agresión ocurran en el aula sin que el profesor lo perciba, muchos

de los alumnos no tratarían este asunto con los docentes porque consideran

que el papel del profesor no es resolver sus problemas.

Datos obtenidos por Black, Weinles y Washington (2010) sobre las estrategias

utilizadas por las víctimas para combatir el bullying, revelan que éstas

no consideran que contarle lo que sucede a un adulto de la escuela sea una estrategia

eficiente. El profesor difícilmente es buscado para dar auxilio en caso

de agresión.

La constitución del espacio de clase y la propuesta pedagógica

adoptada también favorecen el aumento de las manifestaciones violentas,

ya que los alumnos deben permanecer, la mayor parte del tiempo, sentados y en

silencio, sin que sean respetados sus intereses o necesidades. La mayor parte

de las clases se desarrollan dentro del aula y con dinámicas expositivas,

en las que los alumnos deben oír lo que el docente explica. Como afirma

Colombier, Mangel y Perdriault (1989, p. 68) “a violência nasce

da palavra emparedada” que tiene como sentido la imposibilidad de que

los estudiantes se expresen y sean escuchados y, en este caso, no sólo

la palabra es “emparedada” sino también el cuerpo, con la

imposibilidad de moverse. Esta situación genera un sentimiento de incomodidad

e insatisfacción que puede manifestarse por medio de actos violentos

dirigidos a los compañeros o incluso al profesor. Este mismo punto es

destacado por Gómez-Nashiki (2005), quien apunta que los profesores recurren

a la disciplina del cuerpo y del movimiento para que los estudiantes más

pequeños obedezcan las reglas de la escuela.

Las condiciones ambientales también son posibles desencadenantes o favorecedoras

de la violencia. Algunos factores que pueden contribuir y que están presentes

en las escuelas son: ruido, calor y alta densidad de población. Hay muchas

escuelas en las que las clases son pequeñas, poco aireadas y con muchos

alumnos, y al manifestarse de forma conjunta provocan mucho ruido. Estas condiciones

impiden el bienestar necesario para el buen aprendizaje y la tranquilidad emocional.

Otro factor se refiere a las características sociales de la clase. Según

Salmivalli y Peets (2011), los grupos varían en relación a la

respuesta dada a los comportamientos violentos. Cuando la clase apoya o no se

manifiesta en oposición a las acciones del agresor, refuerza su comportamiento,

mientras que cuando la clase apoya al que sufre el objetivo del agresor no es

alcanzado, pues no obtine el reconocimiento de sus compañeros. El papel

del profesor adquiere entonces extrema importancia, pues refuerza o no el comportamiento

del alumno agresor. Aunque como alerta Pereira (2005):

Os auxiliares da ação educativa também vivem por vezes momentos difíceis na escola, muitas vezes devido a uma má gestão do poder (tolerância excessiva ou prepotência) que, sendo percebida pelos alunos, os leva a não acatarem ordens ou a reagirem de forma agressiva. (p. 5).

Esta reacción puede darse en dirección al propio profesor o ser desplazada hacia otro compañero, y revela un clima escolar de disputas e incomodidad. Ferrer et al. (2011) concluyeron que la percepción del clima en la clase interfiere directamente en las actitudes disruptivas de los chicos, aunque no interfiere en los comportamientos de las chicas:

El ambiente de la clase, cuando es percibido de forma positiva –el alumnado se siente integrado y partícipe en la toma de decisiones, se siente valorado por el profesor, etc.– promueve o invita a los chicos, pero no a las chicas, a expresarse de acuerdo con las normas, mientras que una percepción o sentimiento negativo de su estancia en el aula parece que lleva implícito comportamientos fundamentados en la transgresión de las normas de convivencia (Ferrer et al., 2011, p. 10).

El segundo lugar más señalado por todos los grupos fue el recreo.

Datos que también coinciden con otros estudios internacionales (Cerezo

y Ato, 2010; Mateo, Ferrer y Mesas, 2009). Según Cerezo (2009), en un

estudio realizado en España, el espacio de clase fue descrito como el

lugar de mayor ocurrencia de actos agresivos, seguido por la entrada y pasillos

de acceso, y el patio de recreo en tercer lugar. En nuestro caso, el patio de

recreo fue el segundo con mayor ocurrencia, seguido por los pasillos y escaleras

para los que sufrieron y cometieron agresiones, y por las inmediaciones de la

escuela para los que observaron.

Según Prodócimo y Recco (2008) este espacio escolar se organiza

por relaciones de poder bien definidas: la pista y la pelota (cuando está

disponible) son siempre utilizadas por los alumnos mayores, mientras que los

más pequeños realizan sus actividades en espacios o con materiales

alternativos. Esta relación de poder se manifiesta, muchas veces, por

medio de agresiones, que denotan menosprecio en relación a los más

pequeños o incluso en relación a las chicas. Observamos que el

deporte es una actividad bastante practicada durante el recreo, principalmente

por los más hábiles (y mayores), dejando a los menos hábiles

(además de a las chicas) el papel de espectadores del juego. Las filas

también son momentos en las que actos violentos y de provocación

ocurren con frecuencia. Según hemos observado, el poco tiempo que es

dado a los alumnos para merendar, hacer sus necesidades y jugar, causa cierta

ansiedad e irritabilidad. Se puede percibir también que el momento del

recreo es un momento ansiado por los alumnos que, tras permanecer algunas horas

sentados en sus pupitres, desean moverse, conversar, interactuar con los compañeros,

todo eso en un período de tiempo corto y de manera urgente. Jesuíno

(2011) describe el espacio del recreo y lo que ocurre con frecuencia:

No espaço muitas vezes desregulado e quase selvagem do recreio, a conflitualidade inter pares pode degenerar e degenera com frequência nos fenômenos de intimidação (bullying) física e/ou verbal, onde o exercício do poder recua para a sua expressão mais arcaica de força e arbitrariedade (Jesuíno, 2011, p. 96).

La forma de control presente durante el recreo favorece los comportamientos

violentos. En general hay supervisión de un monitor u otro funcionario

de la escuela que muchas veces no tiene la formación pedagógica

necesaria para lidiar con los alumnos. La forma de tratamiento en relación

con los conflictos está mucho más pautada en las conversaciones

y puniciones, y no en la búsqueda de la resolución entre los implicados

(Prodócimo y Recco, 2008). Los espacios del recreo no son valorados como

espacios pedagógicos y, por lo general, hay poca oferta de actividades

(Pereira, 2005) y poca intervención adecuada en este sentido.

El acto violento es considerado por muchos de los que los cometen, como forma

de obtener estatus o poder en el grupo; es practicado en diferentes ambientes

con el fin de alcanzar diferentes “públicos”. Según

Roland (2010) en el caso de una situación específica de violencia

o bullying, el carácter proactivo de la agresión hace

que el autor reciba como recompensa el reconocimiento de su fuerza por la sumisión

de la víctima.

Los otros lugares descritos por los sujetos presentaron una frecuencia más

baja que los dos anteriores, con porcentajes más altos para los pasillos

y las escaleras, inmediaciones de la escuela y espacios de Educación

Física, apareciendo el comedor y vestuarios/baños con los índices

más bajos. Estos espacios, exceptuando las clases de Educación

Física, se configuran con dinámicas semejantes al recreo, con

baja supervisión de los adultos. En el caso de las inmediaciones de la

escuela son, muchas veces, espacios no considerados por la gestión escolar,

ya que los hecho ocurren “de puertas para afuera”, aun así,

muchas de las agresiones que ocurren “de puertas para adentro” tienen

su origen en contextos de interacción ocurridos en el ambiente interno.

En muchos casos, como forma de lidiar con los problemas extra-muros interviene

la policía, por medio de la ronda escolar.

Sobre la prevalencia de violencia entre los años de escolaridad, los

datos obtenidos concuerdan en parte con los datos de algunos estudios internacionales,

que destacan una mayor prevalencia de agresiones entre estudiantes con cerca

de 12 a 14 años (Mateo, Ferrer y Mesas, 2009) y una tendencia a la disminución

hasta convertirse en situaciones esporádicas a los 16 años, aproximadamente

(Cepeda-Cuervo, Pacheco-Durán, García-Barco y Piraquive-Peña,

2008). En este estudio hubo una ligera disminución en las agresiones

sufridas y cometidas en el recreo. En el aula, el mayor índice obtenido

para los 3 grupos del 9o. año coincide con la edad de 14 años,

obtenida también en el estudio de Mateo, Ferrer y Mesas (2009) citado,

aunque no hubo disminución significativa en los años siguientes

de escolaridad en el contexto estudiado.

Sobre la forma de agresión sufrida o cometida de manera individual o

en grupo, fue posible percibir una mayor cantidad de agresiones por un solo

individuo. Esta situación también coincide con los datos internacionales

(Mateo, Ferrer y Mesas, 2009). Aunque las agresiones sean cometidas en mayor

porcentaje de manera individual, la presencia de compañeros como espectadores

se hace relevante, pues para el agresor es importante ser reconocido por sus

actos.

VI. Conclusiones

A partir de los datos obtenidos, se evidencia que el salón de clases

necesita mayor atención por parte de los gestores escolares, pues se

ha configurado como espacio de agresiones entre pares en los diferentes grados

de escolaridad y reconocido por gran parte de los alumnos. Deben planearse acciones

que busquen la mejora de la convivencia escolar, involucrando a los diferentes

actores en la escuela, no sólo a los estudiantes y profesores. También

merecen especial atención los espacios de recreo, como espacios pedagógicos

y no sólo como espacios libres, sino también como posibilidad

de estimulación de las relaciones personales, de aprendizaje conjunto,

incluso con compañeros de diferentes edades, de diferentes cursos.

El alto porcentaje de las agresiones ocurridas en el aula invita a reflexionar

sobre la constitución de este espacio. ¿Habrán conseguido

las escuelas crear un clima sociable adecuado para el aprendizaje? ¿Habrán

encontrado los alumnos un espacio para la manifestación de sus sentimientos?

¿Habrán encontrado un espacio en el que puedan ser reconocidos,

o necesitan buscar estrategias, como la agresión, para tener ese reconocimiento?

Como afirmamos anteriormente, muchas escuelas han “emparedado” el

cuerpo y la palabra de los alumnos, imposibilitando sus manifestaciones. Desde

esta perspectiva, se hace necesario comprender lo que está por detrás

de la violencia. Si el alumno actúa en busca de un refuerzo social, de

reconocimiento ante el grupo ¿Qué lo lleva a tal necesidad y a

manifestarla en forma de violencia? ¿No nos estará “diciendo”

por medio de sus actos que desea simplemente ser reconocido, y que si lo fuera

de otra manera, no sería necesario usar la violencia para alcanzar ese

fin?

La inquietud manifestada por los jóvenes alumnos en la clase puede revelar

una protesta, tal vez inconsciente, señalando que algo necesita ser cambiado.

Están buscando respeto, espacio, necesitan ser vistos. Esa inquietud

les causa incomodidad a los responsables de las instituciones de enseñanza,

así como a los profesores que reclaman por el comportamiento de sus alumnos,

que interrumpe el funcionamiento de la clase.

También podían realizarse estudios sobre la influencia del espacio

físico de las escuelas sobre los comportamientos violentos. Se ven escuelas

con clases pequeñas, poco ventiladas, algunas veces usando como recurso

un ventilador para minimizar el calor aunque con ello aumente el ruido ambiental;

con un alto número de alumnos por curso, lo que genera una incomodidad

tanto para los alumnos como para los docentes.

Se debe pensar en programas de intervención para el desarrollo de un

contexto acogedor, solidario, y que al mismo tiempo satisfaga las necesidades

de los niños y de los jóvenes. No solo acciones directas en relación

a los agresores y victimas, sino también a todos los otros alumnos de

la escuela, ya que, como afirma Salmivalli y Peets (2010, p. 90), “influir

en la conducta de los compañeros de clase puede reducir las recompensas

que obtienen los agresores, y en consecuencia su primera motivación para

agredir”. Si los agresores buscan el reconocimiento y usan la agresión

para conseguir esto, es necesario pensar en qué aspecto de la dinámica

escolar puede influir para que este reconocimiento sea obtenido de otras maneras,

para que el uso de la violencia no sea necesario.

García y Madriaza (2005) al analizar por qué algunos sujetos considerados

violentos por sus semejantes dejaron de serlo, sugieren que la constitución

de un proyecto significativo es relevante en el proceso. Según los autores,

cuando los adolescentes sienten orgullo de sus conquistas, consiguen el reconocimiento

social por otros medios, “las experiencias y eventos que susciten una

nueva versión de sí mismos parecen ser las que le dan vida y sentido

a un proyecto en la adolescencia” (García y Madriaza, 2005, p.

37). La escuela podría ser un espacio en el que esos proyectos se constituyeran

haciendo posible a los alumnos la construcción de esa imagen de sí

mismos que se valora socialmente, favoreciendo la formación de una identidad

grupal. La clase podría constituirse como un espacio de reconocimiento,

mejorando el clima escolar y disminuyendo los actos violentos realizados en

esa búsqueda.

Cabe mencionar la diferencia en los instrumentos utilizados para la recolección

de datos que resultan con diferencias en cuanto a la perspectiva de la violencia

escolar. La forma en que los datos son recogidos ocasiona dificultad para alcanzar

un consenso (Ortega, Sánchez, Ortega-Rivera, Del Rey, Genebat, 2005;

Mateo, Ferrer y Mesas, 2009) o incluso para comparar resultados. En este estudio

fue utilizado como instrumento un cuestionario respondido por los alumnos, este

instrumento conlleva restricciones, ya que trata una única perspectiva

y refleja la representación sobre lo que puede ser entendido como violencia.

Este instrumento puede ser utilizado en otras situaciones, sumándose

al análisis observacional de la realidad escolar y también de

recogida de datos sobre lo que los profesores piensan al respecto.

Agradecimiento

La presente investigación contó con el apoyo de la Fundação

de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo.

Referencias

Black, S., Weinles, D. y Washington, E. (2010). Victim strategies to stop bullying.

Youth violence and juvenile justice, 8(2), 138-147.

Cepeda, E., Pacheco, P., García, L. y Piraquive, C. J. (2008). Acoso

escolar a estudiantes de educación básica y media. Revista

Salud Pública, 10(4), 17-528.

Cerezo, F. (2009). Bullying: análisis de la situación en las aulas

españolas. International Journal of Psychology and Psychological

Therapy, 9(3), 367-378.

Cerezo, F. y Ato, M. (2010). social Status, gender, classroom climate and bullying

among adolescents pupils. Anales de Psicología, 26(1),

137-144.

Colombier, C., Mangel, G. y Perdriault, M. (1989). A violência na

escola. São Paulo, Brasil: Summus.

Cruz, T. M. y Carvalho, M. P. (2006). Jogos de gênero: o recreio numa

escola de ensino fundamental. Cadernos Pagu, 26, 113-143.

Del Rey, R. y Ortega, R. (2001). Programas para la prevención de la violencia

escolar en España: la respuesta de las comunidades autónomas.

Revista Interuniversitaria de formación del profesorado, 41,

33-145.

Del Rey, R. y Ortega, R. (2005). Violencia interpersonal y gestión de

la disciplina. Revista Mexicana de investigación Educativa,

10(26), 805-832.

Díaz-Aguado, M. J. (2005). La violencia entre iguales en la adolescencia

y su prevención desde la escuela. Psicothema, 17(4),

549-558.

Fante, C. (2005). Fenômeno bullying: como prevenir a violência

nas escolas e educar para a paz. Campinas, Brasil: Verus Editora.

Ferrer, B., Ruiz, D., Amador, L. y Orford, J. (2011). Victimazión escolar

en adolescentes. Un Análisis desde la perspectiva ecológica. Psychosocial

Intervention, 20(2), 1-13.

Freire, I. , Simão, A. M. y Ferreira, A. (2006). O estudo da violência

entre pares no 3º ciclo de ensino básico –em questionário

aferido para a população escolar portuguesa. Revista Portuguesa

de Educação, 19(2), 157-183.

García, M. y Madriaza, P. (2005). La imagen herida y el drama del reconocimiento:

estudio cualitativo de los determinantes del cambio en la violencia escolar

en Chile. Estudios Psicologicos, 31(2), 27-41.

Gómez-Nashiki, A. (2005). Violencia e institución educativa. Revista

Mexicana de investigación Educativa, 10(26), 693-718.

Jesuíno, J. (2011). Ser professor não é fácil, en

S. N. Caldeira y F. H. Veiga (Coords.), Intervir em situações

de indisciplina violência e Conflito (81-104). Lisboa: Fim de Século.

Mandarino, C. (2002). Regularidade e agressividade: categorias de análise

no recreio de um aluno com deficiência mental. Movimento, 8(2),

63-76.

Mateo, V. F., Ferrer, M. S. y Mesas, C. G. (2009). Un estudio descriptivo sobre

el acoso y violencia escolar en la Educación obligatoria. Escritos

de Psicologia, 2(2), 43-51.

Musitu, G., Estevez, E., Jimenez, T. y Veiga, F. H. (2011). Agentes de socialização

da volência e vitimização escolar. En S. N. Caldeira y F.

H. Veiga. Intervir em situações de indisciplina violência

e conflito (43-80). Lisboa: Fim de Século.

Ortega, R., Sánchez, V., Ortega-Rivera, J., Del Rey, R. y Genebat, R.

(2005). Violencia escolar en Nicaragua. Revista Mexicana de investigación

Educativa, 10(26), 787-804.

Pereira, B. O. (2005). Recreios escolares e prevenção da violência:

dos espaços às actividades. En B. Pereira y G. Carvalho (Coords.)

Novos modelos de análise e intervenção: actas do Seminário

Internacional de Educação Física, Lazer e Saúde

(pp. 1-12). Braga, Portugal: Instituto de Estudos da Criança da Universidade

do Minho.

Prieto-García, M. P. (2005). Violencia escolar y vida cotidiana en la

escuela secundaria. Revista Mexicana de investigación Educativa,

10(26), 1005-1026.

Prodócimo, E. y Recco, K. V. (2008). Recreio escolar: uma análise

qualitativa sobre a agressividade entre os estudantes de ensino fundamental

I, en Anais do VIII Congresso Nacional de Educação EDUCERE

e III Congresso Ibero-Americano sobre Violências nas Escolas. Curitiba,

Brasil.

Roland, E. (2010). Orígenes y primeros estudios del bullying escolar.

En R. Ortega (Coord.), Agresividad injustificada, bullying y violencia escolar

(pp. 33-54). Madrid: Alianza Editorial.

Salmivalli, C. y Peets, K. (2010). Bullying en la escuela: un fenómeno

grupal. En R. Ortega (Coord.), Agresividad injustificada, bullying y violencia

escolar (81-104). Madrid: Alianza Editorial.

Velázquez-Reyes, L. M. (2005). Experiencias estudiantiles con la violencia

en la escuela. Revista Mexicana de investigación Educativa,

10(26), 739-764.

Waasdorp, T. E., Pas, E. T., O’Brennan, L. M. y Bradshaw, C. P. (2011).

A multilevel perspective on the climate of bullying: Discrepancies among students,

school staff, and parents. Journal of School Violence, 10(2),

115-132.

Para citar este artículo,

le recomendamos el siguiente formato:

Prodócimo, E., Gonçalves, R, Rodrigues, R. y Bognoli, P. V. (2014).

Violencia escolar: reflexiones sobre los espacios de ocurrencia. Revista

Electrónica de Investigación Educativa, 16(2), 1-15.

Recuperado de http://redie.uabc.mx/vol16no2/contenido-prodocimoetal.html