El currículo universitario desde el enfoque socioformativo: el caso de una universidad peruana

Cómo citar: Rojas, M. Y. y Núñez, N. (2024). El currículo universitario desde el enfoque socioformativo: el caso de una universidad peruana. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 26, e25, 1-14. https://doi.org/10.24320/redie.2024.26.e25.5014

Resumen

El presente estudio analiza el proceso de diseño e implementación del currículo por competencias desde la socioformación en tres programas de estudio de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (Perú). Se realizó el análisis documental de los informes de los equipos especializados en la elaboración del currículo y de los tres planes curriculares aprobados por la universidad. Los resultados muestran el complejo proceso que implica pasar de un currículo lineal por asignaturas a uno por proyectos formativos; asimismo, se hizo evidente que la participación de docentes, estudiantes, egresados y demás grupos de interés ha permitido que la implementación del currículo avance de manera progresiva.

Palabras clave: plan de estudios universitarios, sociedad del conocimiento, enseñanza por módulos, proyecto educativo

I. Introducción

Transitar de un currículo lineal por asignaturas a uno por proyectos o módulos es una tarea compleja en las universidades, aun teniendo en cuenta que en la sociedad del conocimiento la demanda sea el abordaje del saber humano desde una perspectiva inter, multi y transdisciplinaria. La formación universitaria basada en competencias es una de las tendencias internacionales que la mayoría de las universidades está asumiendo, por tanto, se requiere de un currículo que tome mayor distancia de la atomización del conocimiento. Este estudio da cuenta del proceso que permitió pasar de un currículo por asignaturas a uno por proyectos formativos en tres programas de una universidad peruana.

La educación universitaria en Perú ha tenido importantes cambios en los últimos años, desde que se promulgó la Ley Universitaria, con la implementación del licenciamiento y de la acreditación para desarrollar la cultura de la calidad a los procesos educativos universitarios. Desde entonces las universidades se han adecuado al enfoque formativo por competencias (Ley Universitaria 30220, 2014), mediante el rediseño del currículo en los programas educativos en coherencia con el modelo educativo, y el compromiso de la comunidad académica liderada por las autoridades, ya que se incluyen actividades dentro de la formación profesional que antes no se proponían en las aulas, como lo señala Brito-Lara et al. (2019, p. 57):

La enseñanza tradicional no sólo se apoya en la enseñanza enciclopedista, academicista, conductista, tecnología educativa (Alonso Tejeda, 2009; Flórez, 2017; Ribes-Iñesta, 2008), sino que implica además todas aquellas posturas que centran su atención en los contenidos, objetivos o programas de estudio.

En las últimas décadas se ha planteado la necesidad de modelos educativos y universidades inclusivas y equitativas en donde se identifiquen y respeten las diferencias, que son tan infinitas en las aulas como la cantidad de estudiantes que se pueden encontrar en ellas (Clavijo, 2019) por ello se requiere la reestructuración de los modelos educativos y currículos que estén basados en competencias, que requieren una cultura de cambio en los docentes y estudiantes universitarios, ya que “este proceso pedagógico implica una transición de un modelo basado en la enseñanza hacia un modelo centrado en el aprendizaje del alumno.” (Lizitza y Sheepshanks, 2020). La universidad tiene la función única y exclusiva (Thairy et al., 2013) de mantener el saber mediante la intelectualidad y la difusión de la cultura y conocimiento humano que lo haga una institución que no solo llene y almacene de conocimientos, sino que cumpla su verdadero rol en la sociedad.

El Diccionario de la lengua española define competencia como: “[la] pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado” (Real Academia Española, s.f.). Entendiendo eso, la competencia debe relacionar la teoría, la práctica y los valores; al respecto, Unigarro (2017, p. 49) sostiene que: “…el concepto de competencia necesariamente debe abarcar esa triada que configuran la objetividad, la subjetividad y la intersubjetividad”, entendiendo lo objetivo como la teoría, lo subjetivo como la práctica y lo intersubjetivo como los valores. Sin embargo, la definición de competencia es diversa y, como señala Véliz et al. (2016, p. 4): “Se evidencian múltiples y variados esfuerzos dedicados a esa tarea desde diversas aristas, el término ha sido tratado desde la visión psicológica, laboral, social, conductual, educativa, curricular, empresarial, y desde muchas más”. Por tanto, los estudiantes deben adquirir conocimientos como consecuencia de una sólida cultura que les permita entender y explicar la realidad (Oficina Internacional de Educación, s.f.).

En las universidades inició un debate sobre los enfoques que deben incluirse en la formación por competencias en los currículos, las discusiones más profundas en el aspecto filosófico implicaron dar respuesta a qué tipo de hombre se quiere formar, qué valores se deben priorizar y cuál pedagogía asumir, entre otros fundamentos.

Ante estos planteamientos surgieron distintos enfoques para el diseño o rediseño del currículo universitario (funcional, conductista, constructivista, entre otros); sin embargo, algunas universidades comenzaron a adoptar un nuevo enfoque que surgió en Latinoamérica, la socioformación, que se centra “en un proyecto ético de vida, el emprendimiento, la colaboración, la co-creación del conocimiento y la metacognición” (Salazar-Gómez y Tobón, 2018, p. 3). Este enfoque busca resolver los problemas del contexto uniendo la responsabilidad social con la investigación científica para sentar las bases de la formación de los futuros profesionales, está centrado en un sólido proyecto ético de vida, buscando la transversalidad de los conocimientos (Universidad Nacional Hermilio Valdizán [UNHEVAL], 2017).

En los fundamentos de este enfoque se encuentra la sociedad del conocimiento (de la cual la socioformación forma parte) que busca gestionar la resolución de problemas de manera colaborativa (Tobón et al., 2015); “[la sociedad del conocimiento] es una sociedad que luchará contra la pobreza y favorecerá el crecimiento y desarrollo de los ciudadanos” (García et al., 2016, p. 359), por tanto, se entiende que una buena gestión del conocimiento formará ciudadanos que puedan enfrentarse a los problemas de su comunidad.

El otro fundamento de la socioformación es el pensamiento complejo que filosóficamente es un “método para la construcción del conocimiento” (Tobón y Núñez, 2006, p. 29), el pensamiento complejo busca entender al hombre desde la perspectiva de que éste es capaz de entender y crear un conocimiento tan impresionante que no se reduce a lo que dicen dichos conocimientos; como señala Osorio (2012, p. 273), “busca desarrollar estrategias de pensamiento y acción para enfrentar el mundo”, para lo cual es necesario avanzar, buscando el desarrollo de la lógica cartesiana y la lógica compleja1 (Gómez et al., 2017).

En 2017 la UNHEVAL de Huánuco (Perú), elaboró un modelo para adecuarse a la Ley Universitaria, declarando que “su modelo educativo enfocado en la socioformación, tiene como fin orientar la formación a partir de problemas del contexto y la colaboración, tomando como epistemología el pensamiento complejo” (UNHEVAL, 2017, pp. 10–11), proponiendo con esto un cambio radical en el enfoque de la formación que se impartía en la universidad desde su fundación, a partir de ese momento inició una serie de capacitaciones con el propósito de sensibilizar ante dicho cambio. A finales de 2019 inició la elaboración de los currículos que respondieran al enfoque propuesto.

La UNHEVAL orientó su formación académica al enfoque socioformativo, como señala Tobón et al. (2015, p. 8): “Particularmente interesa el estudio de la socioformación por tratarse de un enfoque educativo con raíces latinoamericanas, que cada vez se posiciona más a partir del crecimiento de las investigaciones, aplicaciones, publicaciones, eventos académicos, posgrados, etc.”. Como pudo observarse durante la investigación, este enfoque está ganando espacios en la región y la institución objeto de este estudio no es la excepción. Es importante que la educación sea el vehículo transformador que rete a los estudiantes a mejorar su contexto y los lleve a la reflexión, como indica Tobón: “…para reducir este fenómeno es muy importante que se vincule el reto en el contexto de la vida de los estudiantes, con el aprendizaje esperado y así ir abordando los contenidos” (Tobón, 2000, como se citó en Aguilar y Acosta, 2020).

Asimismo, es necesario alcanzar la sociedad del conocimiento para que nos lleve a una reforma o revolución universitaria; Delgado, 2003 (como se citó en Flórez et al., 2017) afirma que:

…es necesaria una “Reforma Universitaria” en la cual la Universidad se ajuste a las dinámicas actuales de la sociedad del conocimiento y, de esa forma, reformule procesos académicos y administrativos que giren en torno a una visión institucional innovadora y adecuada a la realidad contemporánea (p. 41).

Hoy es necesario optar por la sociedad del conocimiento (Salazar y Tobón, 2018) y resolver problemas del entorno que tengan conexión con los estudiantes; buscar que las instituciones educativas sean microcomunidades y que los estudiantes vivan el proceso educativo como si estuvieran en la sociedad, pero afrontando los problemas cotidianos de la escuela (Tobón, 2020). Márquez (2017) afirma: “…con respecto a las organizaciones e individuos, la sociedad del conocimiento exige la adquisición de nuevas cualidades para adaptarse a los acelerados cambios del contexto, lo cual implica una formación continua o permanente” (p. 5).

En un mundo en el que la sociedad del conocimiento se ha desarrollado a la par de la globalización —y donde sus principales características son la importancia de TIC, la gestión del conocimiento y la importancia de los procesos enseñanza aprendizaje (Bailey et al., 2017)— es necesario considerarla como un factor estratégico importante en la educación (García et al., 2016), a pesar de que las exigencias de la sociedad del conocimiento han hecho que aún no se pruebe una pedagogía que demuestre ser exitosa y el mundo académico se esté movilizando para ello (Catalano, 2018). La socioformación ha demostrado que está a la altura de los retos que propone el mundo moderno dentro de la sociedad del conocimiento (Hernández et al., 2018) y se complementa con el fomento de la investigación científica en distintos ámbitos (Aguilar y Acosta, 2020), es importante tener en cuenta el fomento de la investigación científica, que en países como Perú no alcanza aún niveles óptimos de calidad.

II. Método

Este artículo tiene como objetivo el análisis de la implementación del modelo educativo de la UNHEVAL como una de las instituciones pioneras, en Perú y Latinoamérica, en la implementación del enfoque socioformativo y la valoración del proceso del diseño/rediseño de currículos basados en este enfoque —el cual busca la solución de problemas de contexto con un proyecto ético de vida y el trabajo colaborativo.

La población se tomó de la UNHEVAL, que al momento de aprobar su licenciamiento en 2019 contaba con 10 381 estudiantes y 577 docentes en 86 programas académicos (Andina, 2019); para este estudio se analizaron tres programas: Ciencias Histórico Sociales y Geográficas (de la Facultad de Ciencias de la Educación); Ingeniería Agronómica e Ingeniería Agroindustrial (de la Facultad de Ciencias Agrarias), para el año 2020 estos programas han elaborado, aprobado y puesto en marcha su currículo con el enfoque socioformativo.

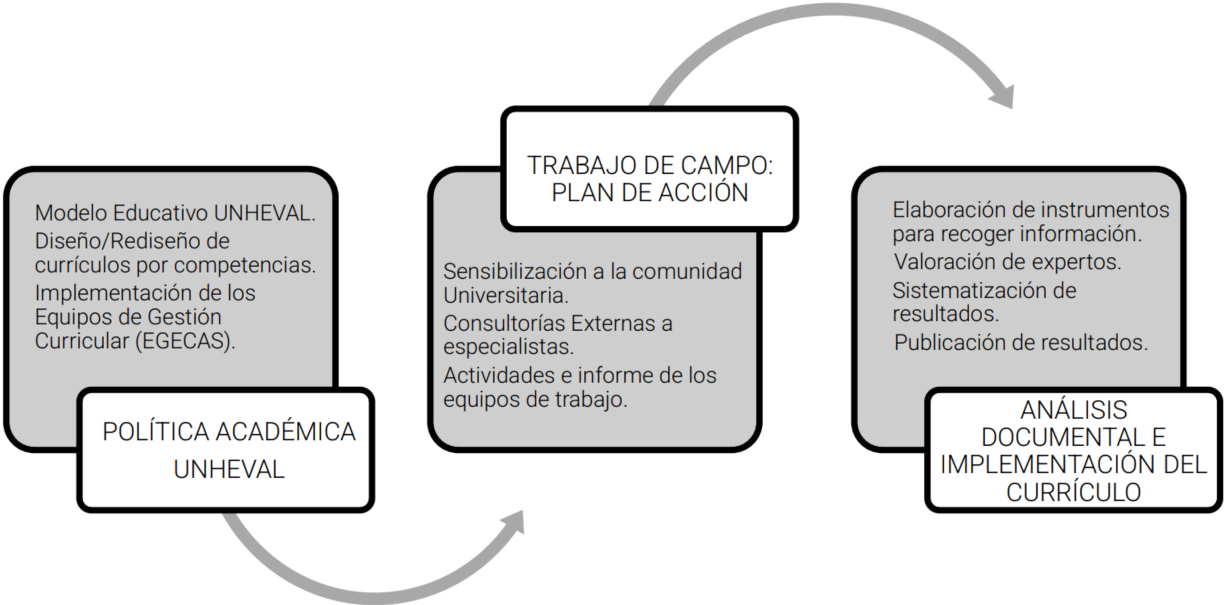

La ruta seguida (ver Figura 1) en el estudio incluyó tres fases: 1) análisis de la política académica de la universidad explícita en el Modelo Educativo, 2) plan de acción que se aplicó para la sensibilización de los actores educativos a fin de concretar los rediseños curriculares y 3) análisis documental e implementación del currículo socioformativo por competencias.

Se elaboró y utilizó como instrumento una ficha de análisis documental para hacer un estudio a fondo del currículo de formación profesional que consta de 38 ítems, tomando en cuenta las exigencias del modelo de Licenciamiento Universitario de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (requisito fundamental para el funcionamiento de universidades en el país) y el modelo de calidad del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (agencia acreditadora de la calidad de la educación en el Perú); los ítems se dividieron en dos partes: 1) Datos generales y 2) Análisis del documento; la segunda parte cuenta con 12 secciones: a) Fundamentos o Bases teóricas del diseño curricular, b) Investigación diagnóstica, c) Perfiles, d) Competencias, e) Contenidos, f) Metodología, g) Evaluación y h) Implementación, i) Aplicación y desarrollo, j) Evaluación del currículo, k) Egresados y l) Funciones del egresado en la solución de problemas.

La ficha de análisis documental busca esclarecer la congruencia que existe en las leyes y normativas nacionales, el modelo educativo de la universidad y el diagnóstico del contexto a la que han arribado los antes mencionados.

Se hizo la lectura analítica de los planes curriculares, que corresponde a los tres programas de estudio señalados, luego se registró la información en la ficha de análisis curricular para tener un criterio integral respecto al proceso de elaboración de estos documentos académicos y normativos en la universidad.

La importancia de esta investigación radica en que los resultados contribuirán en la toma de decisiones en futuros procesos de intervención (Sandín, 2003, p. 177): “… el proceso de evaluación de programas debe concebirse como una auténtica estrategia de investigación sobre los procesos educativos, en cuyos resultados deberían basarse las pautas sugeridas para orientar los procesos de intervención”. Además, se utilizó la perspectiva interpretativa planteada por Greene (1994), quien sugiere que el enfoque cualitativo encuentra su “lugar más adecuado” usando el paradigma hermenéutico-interpretativo y buscando un estudio contextual de las carreras profesionales, lo que se usen estrategias como el análisis de documentos, que se encuadra en la investigación.

III. Resultados

Para el análisis de los resultados se utilizó la metodología del diseño curricular que comprende las fases de fundamentación, investigación diagnóstica, perfil, competencias, contenidos, metodología y evaluación (Núñez, 2014; Núñez et al., 2014).

Bases teóricas del diseño curricular. Los tres diseños curriculares evaluados tienen como fundamento teórico-científico la socioformación; en cuanto a lo filosófico se puede apreciar una diferencia, ya que en el currículo de ciencias histórico sociales y geográficas hace referencia a muchos filósofos relacionados con el campo educativo (Dewey, Russell, Salazar Bondy y Kant); en tanto en Ingeniería Agronómica se orienta a las ciencias naturales y la agronomía (García, Padilla y Gonnella), haciendo referencia a la gestión del conocimiento en la producción de alimentos y el desarrollo sostenible. En el caso de Ingeniería Industrial se menciona la socioformación y la filosofía del pensamiento complejo de Edgar Morin. Por último, se puede apreciar que en los tres casos investigados la visión y la misión de la universidad tienen que ver con los fundamentos del currículo en cuanto a la generación y difusión del conocimiento científico, tecnológico y humanístico.

Investigación diagnóstica. En los tres casos se tiene una investigación diagnóstica en los aspectos externo e interno. Para Ciencias Histórico Sociales y Geográficas en el contexto externo se evaluaron los problemas más relevantes en torno a la carrera profesional de educación, cuáles son las políticas priorizadas por sus autoridades regionales y la tendencia laboral, en el nivel interno se estudiaron problemas como el nivel de deserción estudiantil, egresados sin titulación, etc. En cuanto a Ingeniería Agronómica en el plano externo se hace referencia a situaciones a nivel mundial, continental y regional (el plan de desarrollo regional, el proyecto Tuning América Latina y el Colegio de Ingenieros del Perú); mientras tanto, en el aspecto interno realizó un estudio estadístico en estudiantes de los últimos años de estudio y su rendimiento académico, así como en su proceso de titulación y la empleabilidad. Por último, en Ingeniería Agroindustrial, en lo externo utilizaron las referencias de los Objetivos del Desarrollo Sostenible al 2030, los objetivos y metas del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y del Instituto de Calidad y Acreditación de Programas de Computación, Ingeniería y Tecnología en ingeniería (ICACIT) en sus recomendaciones para egresados; y en lo interno (al igual que en Ingeniería Agronómica) se hace un estudio estadístico sobre sus estudiantes, su egreso y la infraestructura con la que cuentan.

Perfiles. En los perfiles de egreso e ingreso de las tres carreras se evidencia una alineación con los elaborados por la universidad como ejes científicos, tecnológicos y de emprendimiento. En cuanto a rasgos relevantes, en el caso de Ciencias Histórico Sociales y Geográficas destaca el desarrollo de la práctica pedagógica, así como las habilidades y conocimientos para la construcción de la identidad, conciencia nacional y sustentabilidad ambiental; Ingeniería Agronómica gestiona programas y proyectos de desarrollo social y de investigación, asimismo, lidera a las comunidades y tiene dominio de idiomas, todo ello en el campo agrícola; por su parte, Ingeniería Agroindustrial propone que el egresado desarrolle, diseñe e implemente procesos de calidad, la puesta en marcha de equipos e instalaciones agroindustriales y la administración de empresas y proyectos de dicha índole.

Competencias. Los diseños curriculares son por competencias, para Ciencias Histórico Sociales y Geográficas 12 competencias (9 genéricas, 1 específica y 2 de especialidad); para Ingeniería Agronómica 8 competencias (6 genéricas, 1 específica y 1 de especialidad), y para Ingeniería Agroindustrial 13 competencias (9 genéricas y 4 específicas) (ver Tabla 1). Se puede notar que en el caso de Ingeniería Agronómica las competencias genéricas y específicas tienen proporcionalidad mientras que en el resto de los casos no es así; otra cosa que se puede notar es que Ciencias Histórico Sociales y Geográficas e Ingeniería Agroindustrial consideran todas las competencias genéricas de la Universidad mientras que en el caso de Ingeniería Agronómica solo se toman 6 competencias de las 9 que forman parte del Modelo Educativo de la UNHEVAL.

| Competencias genéricas | ||

|---|---|---|

|

||

| Competencias específicas | ||

| Ciencias Histórico Sociales y Geográficas | Ingeniería Agronómica | Ingeniería Agroindustrial |

|

Práctica agógica Especialidad Identidad y conciencia nacional Gestión ambiental |

Gestión de la calidad e inclusión Especialidad Producción agrícola Fitomejoramiento Protección vegetal Idoneidad investigativa Infraestructura y riegos Ciencias del suelo |

Procesamiento agroindustrial Ingeniería Agroindustrial Gestión de la calidad Gestión de negocios |

Contenidos. El modelo educativo de la universidad señala que el “mapa curricular se debe trabajar en base a proyectos formativos y/o módulos” (UNHEVAL, 2017, p. 34) (ver Tabla 2). Los proyectos basados en la socioformación plantean el reto de articular actividades que resuelvan problemas de contexto mediante el trabajo colaborativo y la evaluación socioformativa que ayuden a desarrollar los perfiles de egreso (Hernández et al., 2018). Respecto a los módulos —estrategia que plantea problemas para la búsqueda de soluciones mediante la transformación de la realidad—, en ellos se producen, abordan y aplican conocimientos mediante las materias estructuradas (Arbesú y Ortega, 2006).

| Ciencias Histórico Sociales y Geográficas | Ingeniería Agronómica | Ingeniería Agroindustrial | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|

|

|||||||||||

| Nota: (*) Al ser muy extensos, se tomaron como ejemplo dos proyectos por cada año de estudio, cada programa tiene una duración de 5 años. | |||||||||||||

Los currículos de Ciencias Histórico Sociales y Geográficas e Ingeniería Agroindustrial evidencian que la organización de sus contenidos o planes de estudio están basados en proyectos formativos; sin embargo, la metodología de planteamiento es distinta, ya que en el primer caso se realizó la interpretación diagnóstica de los factores externos e internos para determinar los problemas de contexto que se priorizan para elaborar la malla curricular y el plan de estudios, mientras que en el caso de Ingeniería Agroindustrial se hace un estudio de los factores internos y externos para determinar ejes problemáticos, enlistar las temáticas/asignaturas y asociarlas a un proyecto formativo que responda al eje mencionado; se utilizan así dos maneras de plantear los proyectos formativos en torno a los problemas de contexto. Respecto al currículo de Ingeniería Agronómica, su contenido está organizado en módulos de formación profesional a partir del agrupamiento de disciplinas o saberes que se priorizaron en el plan de estudios.

Sobre la distribución de horas cabe señalar que las tres propuestas cumplen con lo establecido en las leyes y normativas nacionales. En el caso de Ciencias Histórico Sociales y Geográficas se tienen 30 proyectos que suman 5151 horas lectivas que los estudiantes deben cursar a lo largo de su formación; en Ingeniería Agronómica son 26 módulos y 5389 horas lectivas y, por último, Ingeniería Agroindustrial cuenta con 32 proyectos formativos y 5202 horas lectivas totales.

La malla curricular que permite determinar la secuencialidad de los proyectos formativos o módulos se encuentran en los tres diseños curriculares estudiados. En cuanto a las sumillas o propósitos, los currículos de Ciencias Histórico Sociales y Geográficas y de Ingeniería Agronómica cuentan cada proyecto formativo o modulo formativo, mientras que el de Ingeniería Agroindustrial no ha presentado esta parte del documento.

Metodología. El diseño curricular de Ciencias Histórico Sociales y Geográficas tiene lineamientos metodológicos, por ejemplo, acordar con los estudiantes los problemas a tratar en los proyectos formativos, analizar la metodología necesaria para resolver dicho problema, el trabajo colaborativo, etc. Asimismo, señala las estrategias metodológicas, en cuanto a los medios y materiales menciona que están sujetos a los medios que pueda proporcionar la universidad y el que se obtiene con apoyo de la comunidad. En el caso del de Ingeniería Agronómica se señala que se dará énfasis al desarrollo de las competencias y que estas serán desarrolladas con proyectos, estudios de caso y otros, y se enlistan acciones orientadas al desarrollo de competencias, como el ciclo de nivelación a estudiantes de primer año, el fortalecimiento de la gestión curricular, el clima institucional, etc. En cuanto a los medios y materiales previstos para el desarrollo del currículo no se cuenta con información al respecto. Por último, en el currículo de Ingeniería Agroindustrial se mencionan los proyectos formativos y se da un ejemplo; incluye también un ejemplo de las sesiones de aprendizaje, pero no se mencionan medios ni materiales previstos para el desarrollo del currículo.

Evaluación. El diseño de Ciencias Histórico Sociales y Geográficas presenta siete lineamientos de evaluación, de los cuales destaca que todo proyecto debe tener: un producto y un instrumento de evaluación del mismo, la mejora del producto en el proceso y las acciones correctivas si no se alcanzan los niveles de dominio adecuados. Se considera la evaluación mediante productos y se sugieren instrumentos como: listas de cotejo, rúbricas, portafolios, etc. En referencia a las equivalencias, el currículo cuenta con una tabla que especifica los grados y títulos que se obtienen al finalizar el plan de estudios.

El diseño de Ingeniería Agronómica presenta como lineamiento de evaluación de los aprendizajes la rúbrica socioformativa como instrumento central, también incluye su tabla de equivalencias, el grado y título que se obtiene al finalizar el plan de estudios.

Por su parte, el diseño de Ingeniería Agroindustrial no presenta directamente los lineamientos, solo hace referencia al ejemplo de un proyecto formativo y sugiere instrumentos y técnicas como la rúbrica socioformativa, el portafolio, la lista de cotejo, etc. No cuenta con tabla de equivalencias, pero sí especifica los grados y títulos que se obtienen al finalizar el plan de estudios.

3.1 Implementación

Sobre el diseño curricular de Ciencias Histórico Sociales y Geográficas no se hace clara mención de los lineamientos de capacitación docente, selección y elaboración de materiales didácticos se consigna la elaboración del portafolio de evidencias; la racionalización de instalaciones y equipos y los lineamientos para la parte administrativa no se mencionan en el currículo. En referencia al diseño curricular de las ingenierías Agronómica e Agroindustrial no se presentan lineamientos para la capacitación docente, sugerencias para selección y elaboración de materiales didácticos, la racionalización de instalaciones y equipos ni los lineamientos para la parte administrativa.

3.2 Aplicación y desarrollo

En Ciencias Histórico Sociales y Geográficas el currículo hace mención a la acción tutorial y establece diez lineamientos -tomados del modelo educativo de la Universidad. No se hacen sugerencias a los docentes sobre las estrategias metodológicas de enseñanza aprendizaje, pero se promueve mediante lineamientos la investigación formativa, el microcurrículo y los proyectos formativos deben tener herramientas de investigación. La investigación científica se promueve a través de equipos conformados por docentes y estudiantes y se proponen lineamientos para atender la responsabilidad social mediante proyectos con entidades públicas y privadas, eventos académicos y de formación continua, y actividades que fortalezcan la familia y la educación ciudadana.

En cuanto al currículo de Ingeniería Agronómica, se presentan las acciones tutoriales que deben potenciar los desempeños de los estudiantes, asimismo, la realización de talleres grupales e individuales y la asesoría especializada a estudiantes que reprueben. No se hacen sugerencias a los docentes sobre: metodologías para el proceso de enseñanza aprendizaje, investigación formativa, investigación científica ni responsabilidad social. Por último, en el currículo de Ingeniería Agroindustrial se establecen los lineamientos de acción tutorial que también son tomados del modelo educativo de la Universidad; presentan lineamientos sobre las metodologías para el proceso de enseñanza aprendizaje, investigación formativa, investigación científica y responsabilidad social.

3.3 Evaluación y monitoreo del currículo

La Ley Universitaria 30220 (2014) señala en su artículo 40 que el currículo se debe actualizar cada 3 años o antes, de acuerdo con los cambios científicos y tecnológicos. En el caso de los tres currículos analizados no se hace mención ni se presenta ningún lineamiento sobre el particular.

3.4 Egresados

En los tres planes curriculares revisados se presentan los objetivos educacionales expresados como logros profesionales luego de un período de egreso, que a decir del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) “Es la descripción de una conducta modificada producto de un aprendizaje logrado y que se evidencia en el desempeño profesional” (2016, p. 33). En referencia a la bolsa de trabajo y los espacios laborares en Ciencias Histórico Sociales y Geográficas e Ingeniería Agroindustrial se toma como referencia lo establecido en el modelo educativo de la Universidad, mientras que en Ingeniería Agronómica no se hace referencia a la bolsa de trabajo o espacios laborales.

En ninguno de los currículos evaluados se presentaron lineamientos sobre la evaluación de los objetivos educacionales. Cabe señalar que es necesaria la evaluación de los profesionales egresados de los programas de estudio.

IV. Discusión y conclusiones

La elaboración de currículos universitarios es vital, estos deben responder al contexto histórico social, las características socioeconómicas, políticas y culturales locales, regionales y mundiales que considere los cambios sociales, los progresos de la ciencia y las necesidades de los estudiantes (Huerta et al., 2017).

Se han evaluado los aspectos de los tres currículos en torno al enfoque socioformativo que ha establecido la universidad como su sello propio, en donde se busca “formar ciudadanos emprendedores con pensamiento complejo” (UNHEVAL, 2017, p. 21); los tres currículos coinciden en los fundamentos o bases teóricas planeadas a partir del modelo, que se replica en todos ellos, destacando la importancia de que “si el estudiante aprende los principios lógicos del pensamiento complejo, complementándolo con el pensamiento cartesiano, su capacidad para comprender la realidad será mayor.” (Gómez et al., 2017, p. 479).

Para la construcción del currículo en el enfoque socioformativo es importante el diagnóstico, del cual se derivan los problemas de contexto, generadores de los proyectos formativos o los módulos que permiten el desarrollo de las competencias comprendidas en el plan curricular. En los currículos evaluados también es notorio que se han usado referentes importantes, como los objetivos del milenio, el proyecto Tuning Latinoamérica y la inclusión de documentos y elementos propios de las carreras profesionales en estudio como por ejemplo los datos del Ministerio de Educación y el colegio profesional de ingenieros.

En el aspecto interno se han obtenido datos del rendimiento académico (cursos aprobados, porcentaje de aprobados), así como otros indicadores (tasa de deserción estudiantil, porcentaje de egresados que obtuvieron el grado y el título profesional, tiempo promedio entre el egreso y la titulación, y obtención del primer empleo luego de egresar), datos que son útiles en la realidad latinoamericana para que se desarrolle el talento de los estudiantes y apliquen la experiencia adquirida en el proceso de aprendizaje (Juárez-Hernández et al., 2019), esto debe propiciar un cambio en la concepción de la educación superior clásica y pasar a una formación humanista e integral enfocada en la sociedad del conocimiento.

En los currículos se tiene en cuenta los perfiles de egreso e ingreso, siendo requisito fundamental para los procesos de calidad que los organismos nacionales e internacionales exigen debido a su importancia en el proceso formativo, ya que “el perfil de egreso representa una guía o ruta formativa que las universidades, facultades y carreras deben seguir en la formación de sus estudiantes” (Medina y González, 2020, p. 85).

A partir de los perfiles de egreso se construyen los de ingreso en una alineación que busca el logro de competencias —que también se encuentran establecidas en el currículo y que responden a lo planteado en el modelo educativo en cuanto a las competencias genéricas. Las competencias genéricas presentan cierto desequilibrio, pues existe un número muy elevado en relación con las competencias específicas y de especialidad, pero al ser la primera experiencia de la universidad en un currículo de este tipo se tendrían que evaluar las ventajas y desventajas del mismo. Es importante que para la construcción de los currículos de las tres escuelas se hayan tomado en cuenta las competencias como rasgo fundamental para el logro de los perfiles, pues estas hacen que los estudiantes adquieran habilidades que faciliten la trasferencia de conocimientos y la generación de procesos de innovación (Levano-Francia et al., 2019).

En referencia al tema de contenidos la planificación de los currículos queda demostrado en los documentos que se determinó teniendo en cuenta los problemas de contexto alineados a las competencias, perfiles y diagnóstico encontrado en todos los documentos; Pérez (2020, p. 91) sostiene que: “La expresión más genuina del currículo formativo universitario está constituida por los Planes de estudio. En ellos se prefigura el sentido y los contenidos de la formación que la institución universitaria pretende ofrecer a los estudiantes.” Además, se ha podido notar que la metodología está alineada al modelo educativo, sin embargo, la información que se presenta en las carreras de ingeniería es muy limitada para que los docentes puedan desarrollar de manera concreta las mismas, a pesar del ejemplo que se puede mostrar en Ingeniería Agroindustrial.

La evaluación es un tema importante en la elaboración del diseño curricular, en donde se pueden notar los lineamientos en todos los casos y en común la rúbrica socioformativa como método e instrumento de evaluación, Corral (2020, p. 76) apoyándose en los estudios de Mendoza y Pérez sostiene que la rúbrica socioformativa “Es una evaluación integral, el estudiante es el protagonista de su aprendizaje y el uso de este testifica el aprendizaje alcanzado por parte del estudiante.”. Sin embargo, hay que decir que al analizar algunos de los lineamientos presentados en los currículos investigados se han podido notar aspectos genéricos, basados en el modelo educativo, que si bien se manejan en la normativa vigente de la universidad deben ser señaladas para evitar confusiones en los docentes y estudiantes respecto a ese tema.

Los lineamientos de tutoría también se han establecido en los currículos mencionados teniendo como base la potenciación de habilidades y el apoyo constante a los estudiantes como parte de las actividades complementarias de los docentes, todo ello de acorde al modelo educativo de la universidad. Finalmente, otra situación que se hace mención es a los objetivos educacionales, tal como se menciona en el Modelo de Calidad del SINEACE para la evaluación de los egresados de las carreras profesionales en sus espacios laborales (SINEACE, 2016).

En las partes que no se detectaron en el análisis documentario y que debe ser motivo de una evaluación para su implementación se puede notar que no se tienen lineamientos claros en torno a la investigación que es solo mencionado en el Currículo de Ciencias Histórico Sociales y Geográficas alineado con el modelo educativo, estos lineamientos de investigación para el desarrollo de habilidades en este rubro son importantes para formar jóvenes investigadores (Juárez-Hernández et al., 2019). Tampoco se puede notar elementos como la evaluación del diseño curricular de acuerdo a Ley Universitaria en el Perú. Asimismo, los lineamientos para la responsabilidad social que es parte de los objetivos que tiene la universidad para relacionarse con la comunidad siendo el rol de la universidad frente a la sociedad (Saltos y Velázquez, 2020), finalmente otro tema que no se encuentra referenciado a profundidad son los egresados y la formación continua que debe también ser preocupación vital de las carreras profesionales ya que recopilar estos datos sobre los egresados permite identificar los procesos de evaluación de la calidad y demostrar la pertinencia de la formación impartida (Lamos-Díaz et al., 2019) y elaborar los planes de mejora adecuados para superar los problemas que se puedan encontrar.

En conclusión, el rediseño del currículo por competencias desde el enfoque socioformativo en tres programas universitarios, evidencia que es posible la ruptura de una cultura docente tradicional y virar hacia la innovación, transitando de un currículo lineal por asignaturas que atomiza el conocimiento, hacia un currículo modular y por proyectos formativos que implica un abordaje interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario de la realidad de estudio. La implementación de este currículo universitario demanda de estrategias de capacitación a los docentes, inducción a los estudiantes, adecuaciones en la gestión administrativa, seguimiento y monitoreo continuo y la evaluación del impacto formativo de acuerdo con el perfil de egreso.

En Chile, el funcionamiento de la escuela en territorios indígenas, en general, y el caso mapuche, en particular, se caracteriza por utilizar un sistema de gestión descontextualizado.

Contribución de autoría

Mihay Yully Rojas Orihuela: conceptualización (50 %), análisis formal (60%), investigación, metodología (40%), redacción del borrador original, revisión y edición (50%).

Nemecio Núñez Rojas: conceptualización (50 %), análisis formal (40%), metodología (60%), supervisión, revisión y edición (50%).

Declaración de no conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

References

Andina. (26 de julio de 2019). Sunedu otorga licenciamiento a la Universidad Hermilio Valdizán de Huánuco. Agencia Peruana de Noticias. https://andina.pe/agencia/noticia-sunedu-otorga-licenciamiento-a-universidad-hermilio-valdizan-huanuco-760095.aspx

Aguilar-Esteva, V. y Acosta-Banda, A. (abril de 2020). Socioformación, enfoque pedagógico para la transformación social. Memorias del V Congreso Internacional de Investigación en Socioformación y Sociedad del Conocimiento (CISFOR-2020). Centro Universitario CIFE, Cuernavaca, Morelos. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23613.49125

Arbesú, M. I y Ortega, V. M. (2006). Teoría y práctica del sistema modular en la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco. Perspectiva Educacional, Formación de Profesores, (47), 33–57. https://www.perspectivaeducacional.cl/index.php/peducacional/article/view/9/7

Bailey, J., Rodríguez, M. G., Flores, M. y González, P. E. (2017). Contradicciones y propuestas para la educación en la sociedad del conocimiento. Sophia, 13(2), 30–39. https://doi.org/10.18634/sophiaj.13v.2i.571

Brito-Lara, M., López-Loya, J. y Parra-Acosta, H. (2019). Planeación didáctica en educación secundaria: un avance hacia la socioformación. Magis. Revista Internacional de Investigación en Educación, 11(23), 55–74. https://doi.org/10.11144/Javeriana.m11-23.pdes

Catalano, A. M. (2018). Tecnología, innovación y competencias ocupacionales en la sociedad del conocimiento. ILO Working Papers. https://ideas.repec.org/p/ilo/ilowps/995011092702676.html

Clavijo, G. A. (octubre de 2019). El currículo y la cuarta revolución industrial (4RI). El Observatorio de la Universidad de Colombia. https://www.universidad.edu.co/el-curriculo-y-la-cuarta-revolucion-industrial-galo-clavijo-oct-19/

Corral, R. C. (2020). Rúbrica socioformativa en la asignatura de problemas socioeconómicos y políticos de México. Ecocience International Journal, 2(2), 66–82.

Flórez, M., Aguilar, A., Hernández, Y., Salazar, J., Pinillos, J. y Pérez, C. (2017). Sociedad del conocimiento, las TIC y su influencia en la educación. Revista Espacios, 38(35). https://bit.ly/3sPwuPt

García, F. J., Canales, I., Ramírez, R., Portillo, R. y Saenz, M. (2016). Implicación de la educación en la sociedad del conocimiento, información y comunicación. Cultura Científica y Tecnológica, 59(13), 358–365. https://erevistas.uacj.mx/ojs/index.php/culcyt/article/view/1489

Gómez, C. E., Hernández, M. W. y Ramos, R. E. (2017). Principios epistemológicos para el proceso de la enseñanza-aprendizaje, según el pensamiento complejo de Edgar Morin. Pueblo Continente, 27(2), 471–479. https://journal.upao.edu.pe/PuebloContinente/article/view/699

Hernández, J. S., Tobón, S., Ortega, M. S. y Ramírez, A. M. (2018). Evaluación socioformativa en procesos de formación en línea mediante proyectos formativos. Educar, 54(1). https://doi.org/10.5565/rev/educar.766

Huerta, R. M., Penadillo, L. R. y Kaqui, V. M. (2017). Construcción del currículo universitario con enfoque por competencias. Una experiencia participativa de 24 carreras profesionales de la UNASAM. Revista Iberoamericana de Educación, 74, 83-106. https://rieoei.org/RIE/article/view/609

Juárez-Hernández, L., Luna-Nemecio, J. y Guzmán, C. (2019). Talento, investigación y socioformación. Kresearch.

Lamos-Díaz, H., Ramírez-Sierra, Y. A. y Rangel-Granados, M. L. (2019). Seguimiento a graduados del programa Ingeniería Industrial de la Universidad Industrial de Santander mediante análisis multivariado y la red profesional LinkedIn. Revista Educación en Ingeniería, 15(29), 73–82. https://educacioneningenieria.org/index.php/edi/article/view/1050

Levano-Francia, L., Sanchez, S., Guillén-Aparicio, P., Tello-Cabello, S., Herrera-Paico, N. y Collantes-Inga, Z. (2019). Competencias digitales y educación. Propósitos y Representaciones, 7(2). https://doi.org/10.20511/pyr2019.v7n2.329

Ley Universitaria N° 30220, (2014). Diario Oficial Peruano. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/105207/_30220_-_09-07-2014_10_14_18_-Nueva_Ley_Universitaria.pdf?v=1644428544

Lizitza, N. y Sheepshanks, V. (2020). Educación por competencias: cambio de paradigma del modelo de enseñanza-aprendizaje. Revista Argentina de Educación Superior, (20), 89–107. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7592063

Márquez, A. (2017). Educación y desarrollo en la sociedad del conocimiento. Perfiles Educativos, 39(158). https://perfileseducativos.unam.mx/iisue_pe/index.php/perfiles/article/view/58635/51375

Medina, J. C. y González, J. A. (2020). Índice estocástico de percepción del logro del perfil de egreso de estudiantes de pedagogía. El caso de una universidad regional de Chile. Formación Universitaria, 13(1), 83–92. https://doi.org/10.4067/S0718-50062020000100083

Núñez, N. (2014). El currículo por competencias en la universidad: una experiencia piloto. Revista Iberoamericana de Educación, 64(1), 1–12. https://doi.org/10.35362/rie641351

Núñez, N., Arnao, M., Vigo, O. y Palacios, P. (2014). Formación universitaria basada en competencias. Currículo, estrategias didácticas y evaluación (1a. ed.). Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

Oficina Internacional de Educación. (s.f.). Enfoque por competencias. http://www.ibe.unesco.org/es/temas/enfoque-por-competencias

Osorio, S. N. (2012). El pensamiento complejo y la transdisciplinariedad: fenómenos emergentes de una nueva racionalidad. Revista Facultad de Ciencias Económicas, 20(1), 269–291. https://doi.org/10.18359/rfce.2196

Pérez, D. (2020). La estructura del diseño curricular. Revista Guatemalteca de Educación Superior, 3(1), 85–95. https://doi.org/10.46954/revistages.v1i1.7

Real Academia Española. (s.f.). Competencia. En Diccionario de la lengua española.

Salazar-Gómez, E. y Tobón, S. (2018). Análisis documental del proceso de formación docente acorde con la sociedad del conocimiento. Espacios, 39(53). https://www.revistaespacios.com/cited2017/cited2017-17.html

Saltos, M. A. y Velázquez, R. M. (2020). La responsabilidad social universitaria desde la perspectiva de los universitarios de Guayaquil-Ecuador. Revista Espacios, 41(18), 15–26. https://www.revistaespacios.com/a20v41n18/20411815.html

Sandín, M. P. (2003). Investigación cualitativa en educación: fundamentos y tradiciones. McGraw-Hill Interamericana.

Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. (2016). Modelo de acreditación para programas de estudio de educación superior universitaria.

Thairy, M., Meza, A. y Meza, J. (2013). Redes de conocimiento en el proceso de aprendizaje e investigación en la socioformación universitaria. LXIII Convención Anual ASOVAC 2013, 10.

Tobón, S. (2020). La evaluación socioformativa en la educación en línea. En L. Nemecio (Ed.), Memorias del Quinto Congreso Internacional de Evaluación Socioformativa. Centro Universitario CIFE. https://cife.edu.mx/recursos

Tobón, S., Gonzalez, L., Salvador Nambo, J. y Vázquez Antonio, J. M. (2015). La socioformación: un estudio conceptual. Paradigma.

Tobón, S. y Núñez, A. (2006). La gestión del conocimiento desde el pensamiento complejo. Un compromiso ético con el desarrollo humano. Revista Escuela de Administración de Negocios, 58, 27–39.

Unigarro, M. (2017). Un modelo educativo crítico con enfoque de competencias. Universidad Cooperativa de Colombia. https://doi.org/10.16925/greylit.1833

Universidad Nacional Hermilio Valdizán. (2017). Modelo Educativo de la UNHEVAL.

Véliz, P., Jorna, A. y Berra, E. (2016). Consideraciones sobre los enfoques, definiciones y tendencias de las competencias profesionales. Educación Médica Superior, 30(2). https://bit.ly/4cgFaGm